以下の文章は(社団法人)日本ピアノ調律師協会 会報No.117・118(2002年)に投稿された文章を一部変更したものです。ピアノ調律師を対象に書かれた文章ですので、一部専門用語やわかりにくい表現を含みます。ご了承ください。文責・尾崎

ピアノが語ってくれたもの – その1

整調(ピアノアクション調整の必要性

Q.最初に整調の必要性について話を伺いましょうか?

A.はい。原点に立ち返るという意味で「整調の必要性とは何ぞや?」と自問しました。

1.耐久性の向上

2.機能を十分に発揮させる

3.魂を入れる作業

と考えました。ただ、この時に考えれば考えるほど一つの疑問が湧いてきました。それについては後ほど触れます。

Q.「耐久性の向上」となると各部分のねじ締めやハンマー間隔、潤滑等が考えられますが。

A.はい。雑音処理やセンターピンの特にガタ。ハンマーでは第一整音や三弦合わせも入るのではなかろうかと。

Q.「機能発揮」という意味は?

A.各メーカーには基準となるべき寸法、角度、重さ、強さ、抵抗等が若干の幅を持って決められています。私の経験上メーカーの打ち出す基準寸法は最も無難かつ正しいと思います。その若干の幅の中で奏者の好みや使用状況にあった基準を選択し、88の鍵盤をより均一にすることです。この時に重要になってくるのが接触部分の摩擦条件と部品の緊張条件。そして、水平条件の三つを整えることです。口でいうのは簡単ですね。(笑)

Q.ここで既にキリのない作業といえますものね。三番目の「魂を入れる作業」とおっしゃいましたが、演奏者にしかられませんかね?「ピアノに魂を入れるのは我々の作業だ」と。

A.そう。ここで先ほど話した、疑問が湧いてくるのです。この段階にくると一般的な整調という言葉の範疇を超えているような気がします。つまり「音はどうなっているの?」「誰のための整調作業なの?」という疑問です。同様に調律についても極めれば極めるほど疑問が出てきます。国が違えば使用言語も異なることが多い。そうすると、音の聴き方の違いがあったりして・・・。

ピアノが語ってくれたもの – その2

耳がものさし

Q.「整調とは演奏者の自己芸術表現のためのパートナーとしての基礎づくり」と以前の資料で表現されていましたね。整調の最終目的はタッチと音を良くするということですよね。

A. はい。そうだと思います。私が二十数年前当時西ベルリンのベヒシュタインピアノ工場で学んだことで、最も価値があったと思えるのは、「耳がものさし」だと確 信できたことです。建前ではよく聞く言葉でした。しかし、肌で感じたことは当時の私にはとても重要でした。とてもうれしかった。「そうだよ。楽器だから何 よりもまず音が命でしょう。」とね。ただ、それは恐ろしいことでもありました。私の顔の両側についている耳が出発点であり終着点であるから。これって本当 に恐いことですよ。例えば、ピアノはヴァイオリンに比べて部品が非常に多いですね。だから調律師は、均一にする反復作業にエネルギーを使い果たしちゃう。 その先に演奏者にとって重要なタッチや求める音があるわけです。何時間も行った作業の結果、「音はどうなったの?」こうなると整調という言葉ではくくれな くなってきますでしょ。

Q.当然、楽器自体のクオリティーや整音、調律。部屋の音響や管理、使用状況も影響してきますね。

A.そうですね。それらを仮に出来たこととして考えましょう。演奏者と調律師の求める音も同じだとして、目的は一致しているのにアプローチが異なるという疑問、違和感かな?を感じてきました。

ピアノが語ってくれたもの – その3

異なるアプローチ

Q.アプローチと言うと?

A. 例えば調律師の立場は、ピアノというハードと演奏者というソフトの間に位置すると思われるのですよ。修業時代、主に学んだのは当然ながらハード側からのア プローチが多かった。ピアノの弦設計やインハーモニシティー。適材適所、部品の製造及び修理方法などです。また、有名メーカーの製造方法や整調作業方法、 使用工具等も学びました。修業時代の記録ノートを読み返してみると、ここまで教えてくれていたんだと改めて感激したくらいです。

Q.それだけ忘れてしまっていた?(笑)

A. はい。経験が浅いと教えられていても理解できないってことが多いことに気がつきましたね。もちろん、ハード側からのアプローチは調律師にとって最も価値のあることでしょう。

その後、音大やホールで仕事をするようになって、ピアニストや音大生と交流を深めるうちに、彼等は調律師にいったい何を期待しているのかを考えさせられましたね。

Q.ほう?それはいったい何でしょうか?

A.一言で言うと、奏者は調律師の作業に楽器の全能力を引き出すことと、全体のバランスをとることを期待されていました。言葉で言うと簡単ですが、どこま での次元を求められるかを考えると、きりのない世界ですね。基本的に演奏者のハード的なアプローチは鍵盤を押すエネルギーとしてピアノに入って音として耳 や振動として再び指に戻ってきます。つま先やお尻にフィードバックする方もいらっしゃるかも?(笑)

しかも、それ以前に楽譜や演奏表現というソフトが存在するわけでしょう?

ピアノが語ってくれたもの – その4

鍵盤はヴァイオリンの弓?

Q.本来、ピアノとオルガンを除いて自分の楽器の調律は演奏者自身が行いますものね。つまり、調律師はもっと演奏者に歩み寄り気持ちや要求を理解する必要があるのでしょうね。

A.そうですね。演奏者の求めるところのタッチの種類と音色の変化をとにかく理解することだと思います。

さて、ヴァイオリンの話をしましたが、調律師やピアノ製作者のアプローチはヴァイオリンの本体のみに注意が行きがちなことを感じていました。これはこれで 正しいのですが、演奏者のことを理解すればするほど弓の部分の重要性を考えることになりました。ヴァイオリンは本体とともに、弓も重要で良いものは高価だ と聞いております。ピアノにおける弓の部分は一体どこに当たるのでしょう。

Q.それが整調と言うことでしょうか?

A. そうです。ヴァイオリンの弓に当たる部分はピアノアクションでしょう。またその、80%くらいの重要性を鍵盤部分が占めると思います。また、各セクション間の接点部分(ベッティングスクリュー・キャプスタン・ローラー・同時打弦等)も指に感じやすい部分でしょう。

ピアノが語ってくれたもの – その5

鍵盤はカートリッジ?

Q.調律師の意見の中に「整調全項目を行なうとすると一日では終わらないし、鍵盤ならしを完璧にやってもほとんどタッチは変わらないので、ファイリングとハンマー接近・スプリング調整ぐらいしかやっていない。」というものがありましたね。

A. そうですね。気持ちは分かります。しかし、鍵盤ならしを完璧に行なったら、一見タッチに大きな変化がないようでも、演奏者の出す音は劇的な変化をします。

Q.タッチの信頼性が増すことで演奏表現の幅が増えると言うことですね。

A. そうです。たとえですが、ピアノをひとくくりでとらえず、調律師の作業も含めて3つに分けて考えてみましょう。

1. 鍵盤部分(キーベッド・オサ・フロント&バランスピン&キャプスタン等の摩擦調整も含む)

2. アクション部分(ウィッペン・ハンマーのからくり・同時打弦・整音等も含む)

3. 本体部分(ボディー・調律・ダンパー・ペダル等も含む)

特に鍵盤部分はオーディオで言えばカートリッジでしょう。アクション部分はアンプ。本体部分はスピーカーに例えられるでしょう。

Q. なるほど、じゃあ、ピアノの弦はヴォイスコイルかな?(笑い)

A. (笑)そうでしょうね。オーディオでアンプやスピーカーをいくら良くしても針がトレースしなければ奏者(レコード)の意志はしっかり伝わってこないわけです。鍵盤調整こそ音の入り口で最も重要な部分といえるでしょう。

ピアノが語ってくれたもの – その6

調律師の立場

Q.演奏者と同じ視点でピアノを感じてみることが重要なのですね。

A. そう。演奏者と同じ道のりでピアノを感じることでしょう。そうすれば目の前にあるピアノのどの部分の調整が最優先か分かりやすくなります。調律師が限られた時間で行なう作業の指針となるわけです。調律師が行う作業は大きく3つに分けられます。

Q.「調律・整調・整音」ですね。

A.そうです。この「調律・整調・整音」というくくり方はピアノ製造者の立場からのくくり方です。作業をする立場はこれでいいのです。しかし、演奏者からは感じづらい。調律師が作業した後の音の変化が調律から来るのか?それとも整調から来るのか?

Q.つまり、全ての作業が大なり小なり音に影響しているわけですね。

A.そうです。調律師の立場がソフト(演奏者)とハード(ピアノ)の間に位置すると考えるならば、両面からのアプローチが必要と言うことでしょう。演奏者にとって音の入り口の鍵盤調整をしっかり見ることがいかに重要か分かっていただけたと思います。

ピアノが語ってくれたもの – その7

3つのスタイル

Q.鍵盤調整が重要なのは分かりました。

さて、以前のレクチャーの中でピアノの3つのスタイル考慮した整調作業の重要性を解いていらっしゃいますが。

A.整調には基準寸法があります。テーマは楽器の能力を引出す基準はどこにあるかでしょう。物差しは耳と指ですね。メーカー基準寸法ももちろん利用します。手がかりにするピアノの3つのスタイルとは

1. 演奏者のスタイル

2. 使用状況のスタイル

3. ピアノのスタイル

と考えます。

それでは、基準づくりのヒントとなる3つのスタイルを順に説明いたしましょう。

ピアノが語ってくれたもの – その8

演奏者のスタイル

Q.演奏者によって好みのタッチがあるのでしょうか?

A. そうですね。人それぞれ顔形や手も含め骨格も違います。ピアノのポテンシャルを損なわない範囲のそれぞれにあった調整基準は存在すると思います。寸法的にはほんのわずかの違いなのですが、整調基準と演奏者に相性のようなものを感じます。

音楽の友社から出ている「ピアノ演奏テクニック」(ヨーゼフ・ガード著)に記載されている鍵盤の「上部雑音」と「下部雑音」の部分は大変参考になりました。上部雑音とは鍵盤上面との接触音。爪などが当たる音等です。下部雑音は鍵盤が底に届いたときの振動音等です。

また、全音楽譜出版社の「ピアノ奏法の基礎」(ジョゼフ・レヴィーン著)の挿絵も参考になりました。ピアノの鍵盤を指の腹の部分で押すのか、爪の近くでたたくのか。指の太さ、腕の重量。姿勢や力の入り具合で音は変化するようです。

Q.重力奏法とか、脱力奏法とか、ハイフィンガー奏法とか。確かにいろいろな奏法が提唱されていますね。

A. いろいろな奏法を駆使して演奏者は「求める音」を作り出そうとするわけです。調律師はその可能性を広げなければならないわけです。音はエネルギーですよ ね。演奏者の鍵盤を押すエネルギーをピアノハンマーの回転運動に変えるものがアクション部分です。作業の基本は、エネルギーロスを減らすことでしょう。そ れと、矛盾するようですが、奏者のコントロール性を損なわないための抵抗感も重要です。

ピアノが語ってくれたもの – その9

タッチの種類とサウンドポイント

Q.タッチについて具体的に話して下さい。

A. 一言でタッチといっても全体をあらわす場合と細部をあらわす場合があるので明確にしましょう。

1. 全体タッチ 鍵盤全体のタッチ感及び2.〜5.までのタッチ感

2. アタックタッチ 指と鍵盤の接触する時のタッチ感

3. ストロークタッチ サウンドポイントまでの駆動過程のタッチ感

4. 到達タッチ サウンドポイントから底までの到達タッチ感

5. 解放タッチ 鍵盤戻り過程のタッチ感

サウンドポイントとは音の出るポイントを意味します。ご存じでしょうが、ピアノの発音する部分は鍵盤のストローク過程の一番底ではなく2〜3mm手前にあります。

先ほど述べた上部雑音は2のアタックタッチの部分で発生し、下部雑音は4の到達タッチの部分で発生します。

ピアノが語ってくれたもの – その10

使用状況のスタイル

Q.ピアノのおいてある部屋の響きにも音は影響されますものね。

A. そうですね。音響、使用時間、目的、使用年数、経年変化等ピアノは刻々と変化します。ある部分は楽器として成長するでしょうし、ある時期を超えれば消耗し ます。経験上、音大などの使用頻度が高いピアノは保守の時間や各部分の耐久性の違いから作業の優先順位は多少変化します。ピアノ管理者の啓蒙活動も調律師 の重要な役目でしょう。

Q.湿度管理やエアコン等は管理者によく説明しておかないといけませんよね。

A. そうですね。環境整備は所有者の責任とはいえ、調律師のアドヴァイスが非常に重要になります。また、消耗具合をみながら、使用目的や使用時間を考慮にいれて、作業をします。使用状況によって若干作業内容や優先順位、時間配分を決めるわけです。

ピアノが語ってくれたもの – その11

ピアノのスタイル

Q.ピアノのスタイルとはメーカーのことでしょうか?

A. もっと大きな視点から考えます。それはルーツ(歴史)であり、設計コンセプトだと考えます。

一般的に良いピアノ製造のための3大条件は

1. 設計(デザイン)

2. 材料(マテリアル)

3. 製作者(ワークマンシップ)

と言われています。

それでは、良いピアノの3大条件はなんでしょうか。

Q.こちらが質問する立場なのですが。(笑)

A. そうでしたね。(笑)良いピアノの3大条件とは

1. 良い音(音色・音の伸び・ダイナミックレンジ・響き等)

2. メカニック(アクションの操作性・耐久性・信頼性等)

3. キャラクター(オリジナリティー・ルーツ・コンセプト等)

と 考えます。音とメカニックが良いのは当然としても、存在感のあるピアノほどはっきりとしたキャラクターを持っています。キャラクターがハッキリしているピ アノは音とメカニックに大きく関わり、部材の選択にも影響を与えているようです。今回は歴史・弦設計・ハンマーヘッドの3つの手がかりで説明しましょう。

ピアノが語ってくれたもの – その12

歴史が語るピアノキャラクター

Q.ルーツを訪ねて、今を知るってことでしょうね。

A. そうです。ピアノの歴史は300年と一言でいいますが、その中での試行錯誤はすごいものです。また、ピアノ発展史の過程で2つの流派に別れてきました。

Q.いわゆる、2つのアクション形式ですね。突き上げ式(イギリス式アクション)と跳ね返り式(ウィーン式アクション)と呼ばれていますね。

A. 主に製造された国により、イギリス・フランス派と南ドイツ・ウィーン派とも呼ばれています。作業するピアノがどちらにルーツを持つのか?また、どの程度その影響を残しているかが、焦点になります。

Q.ウィーンと言えばベーゼンドルファーが有名ですが。

A.はい。ベーゼンドルファーは究極のピアノの1つでしょうね。ピアノ作り及び音はこうあるべきとお手本のような作り方を現代に継承しています。

ベー ゼンドルファーは1909年までウィーン式アクションでピアノを製造していました。20年前の日本では博物館以外にはあまり見かけることがありませんでし た。しかし、今ではピアノ史をひも解くレクチャーコンサートで見かけたり、演奏会でもシュタインや娘ナネッテ作のピアノが使用されたりする時代になりまし た。

南ドイツ・ウィーン派の有名な制作者はA.シュタイン、A.ワルター、ナネッテシュタイン、シュトライヒャー、K.グラーフ等です。

また、現存のピアノメーカーではベーゼンドルファー・ザウター・ペトロフ等となります。

それ以外のメーカー(プレイエル・グロトリアン・スタインウェイ・ベヒシュタイン・ブリュートナー・ヤマハ・カワイ・ファツィオリ等)はイギリス・フランス派がルーツとなります。

ピアノが語ってくれたもの – その13

ウィーン式アクション(ウィンナーメカニック)

Q.ウィーン式の特徴はありますか?

A. ウィーン式アクションにおけるメカニックの動きはモデルアクション等で実物を見ないとなかなか理解できないでしょう。ピアノの発展史で音量増大を求められた結果、現在はイギリス式アクションに道を譲ったとは言え、ウィーン式アクションにはすばらしい魅力もありました。それは例えばストロークタッチでの摩擦抵抗が少ないことです。また、メカニックがシンプルなので奏者は鍵盤のしなりや打音のときの感触をよりダイレクトに感じることができました。当時の調律師はクラヴィコードの整音のように鍵盤の奥を削る事でタッチ感を調整したことと思います。

Q.鍵盤のしなりがより重要になってくるわけですね。

そういえば、南ドイツやウィーンを中心とする地域のピアノ以前の鍵盤楽器はチェンバロではなくクラヴィコードがより多く使われていたようですね。J.S.バッハや次男P.E.バッハは特に好んでクラヴィコードを使用していたそうですが。

A. そうですね。イギリスやフランスがチェンバロ(クラヴサン)を重用したことと対照的です。

クラヴィコードはベーブング(ヴィブラート)演奏ができたり、構造がシンプルなだけに演奏者のイマジネーションをかき立てる要素を持つようですね。欠点は極端に音量が少ないことです。それだけ当時は静かだったのでしょう。

さて、かのモーツァルトが絶賛したアクションでもありますウィーン式アクションに話を戻します。ハンマー自体軸受けも含めて個々の鍵盤に乗っかっていますから面白い効果が出ます。それは、打音の瞬間の弦に当たる部分が鍵盤の沈み具合で変化することです。イギリス式のアクションではハンマーレールに固定されているため接弦位置の変化はほとんどありません。ウィーン式アクションのピアノ(ピアノフォルテ)の演奏者が曲の明暗をつけやすいと話されている理由はこの辺にもあると思われます。ウィーン式にルーツを持つ楽器は鍵盤てこの比率やアクションの形状等、求める音の立ち上がりも含めてウィーン式の音とタッチを求め工夫しているようです。

Q.まず、楽器メーカーの持つ個々の歴史を認識して、主張に素直に耳を傾ける事でしょうね。

A.そうです。その上で、見て、触って、弾いて、聴いて、そして感じてほしいですね。

ピアノが語ってくれたもの – その14

インハーモニシティー

Q.それでは、次に、弦設計(メンズレーション)についてお願いします。

A. はい。その前にインハーモニシティーについて説明しましょう。現代のピアノの音は他の楽器の音と根本的に違う部分があります。それはピアノの弦振動から出 る音がインハーモニシティー(弦の不協和性)を持っていることです。これは、「ポーン」と鳴ったピアノの音には第1部分音(基音)の他に俗に「倍音」と呼 ばれる多くの部分音を含んでいます。この部分音が理論値より少しずつ高くずれる不協和性を持っていると言うことです。

Q.全てのピアノでしょうか?

A. 鋼鉄の弦を使用し鉄製鋳物ピアノフレームの使用で全体のテンションが18トン以上にもなる現代のピアノは、全てインハーモニシティーを持っています。理由 は発音体の弦が鋼鉄製で堅いこと、弦長のわりに太いため弦振動の節の部分がフレキシブルに曲がらないことです。実際の振動部分の長さが理論値より短くなり ます。他の弦楽器、例えばヴァイオリンやチェンバロ、ギター等ではほとんど起こらない現象なのです。また、同じピアノ内でも弦の短い高音部の方がインハー モニシティーは高くなります。最高音のドの音はメーカーによって違いますが、だいたい14~20セント(1セントは半音の100分の1)になります。結果 として、ピアノの最高音は理論値より半音の5分の1以上高くないとピアノの響きは人の耳にきれいに聞こえないわけです。

Q.そのインハーモニシティーがピアノにどのような変化をもたらしたのでしょうか?

A. 簡単に言うと、調律カーブの発生と平均律音階の5度の響きの透明感を生み出し平均律音階の普及に貢献したと考えます。また、これからが楽器の個性につなが るのですが、先ほどの最高音の幅のように各メーカーによって若干のひらきがあります。つまり、使用にたえうる範囲の中で、弦の太さや長さを弦設計によって 変化させることにより、ピアノのキャラクターを決めています。

ピアノが語ってくれたもの – その15

弦設計が語るピアノキャラクター

Q.弦設計がメーカーのコンセプトとともに若干の変化があることは分かりました。具体的なデータがありますでしょうか?

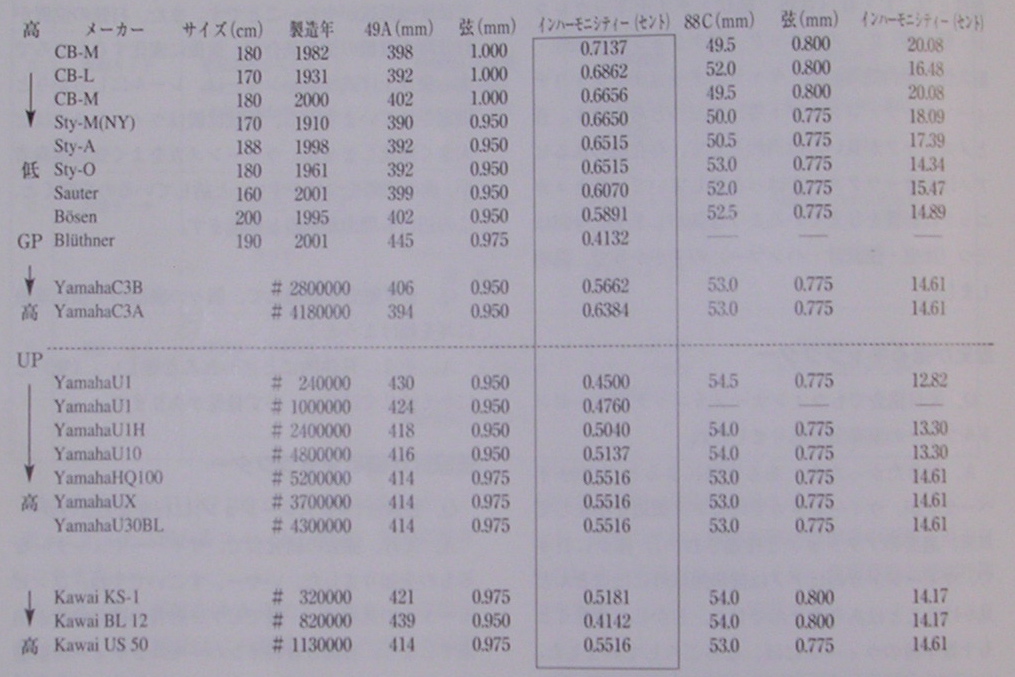

A. 詳しくは述べませんが、インハーモニシティーは弦直径の2乗に比例し、弦長の4乗に反比例し、振動数の2乗に反比例するそうです。インハーモニシティーは 弦メーカーの係数を方程式に当てはめことにより算出可能です。写真のデータを御覧ください。中央四角でかこってある部分は49a(低音から数えて49番目 のKeyラの音で、国際基準ピッチが440HzのKey)のインハーモニシティーです。データのサンプルでは0.41セント〜0.71セントの範囲でした。 最高音の88c(一番右端のドの音)は14セント〜20セントでした。すべて、手作業での計測ですから多少の誤差はあるかと思います。一般的にグランドが アップライトより高いようですね。

Q.メーカーのインハーモニシティーの違いは音色にどのような影響を与えるのでしょうか?

A. インハーモニシティーが高いと鋭い緊張感のある音色になります。低い場合は柔らかい音になります。私の耳で聞いた範囲ですが、49aの音が0.59セント の設計のピアノの音が最も自然体の音に感じました。この位置にはウィーン式アクションにルーツを持つベーゼンドルファーやザウター、ペトロフがあるようで すね。サロンで身近に音楽を楽しむ時代の音づくりとも言えるかもしれません。また、ホールでのコンサートを目的としたスタインウェイとベヒシュタインは共 にインハーモニシティーが高いようです。これは大ホールで多くの聴衆に聴かせるために多少緊張感の高い音づくりをしているようです。いわゆる遠鳴りのする 音づくりを目指しているのでしょう。インハーモニシティーが高いと言うことは音に舞台化粧を施すようなものでしょう。ある程度の距離をおいて聴くとバラン スが良い音色になるようです。逆にインハーモニシティーが低いピアノとして異色のブリュートナーが存在します。音色としては柔らかくまろやかで緊張感に欠 ける音になります。このメーカーの所在地はバッハがカペルマイスター&オルガニストをしていたライプツィッヒですから、パイプオルガンの音色やチェンバロ 的効果を求めているのかもしれませんね。

ピアノが語ってくれたもの – その16

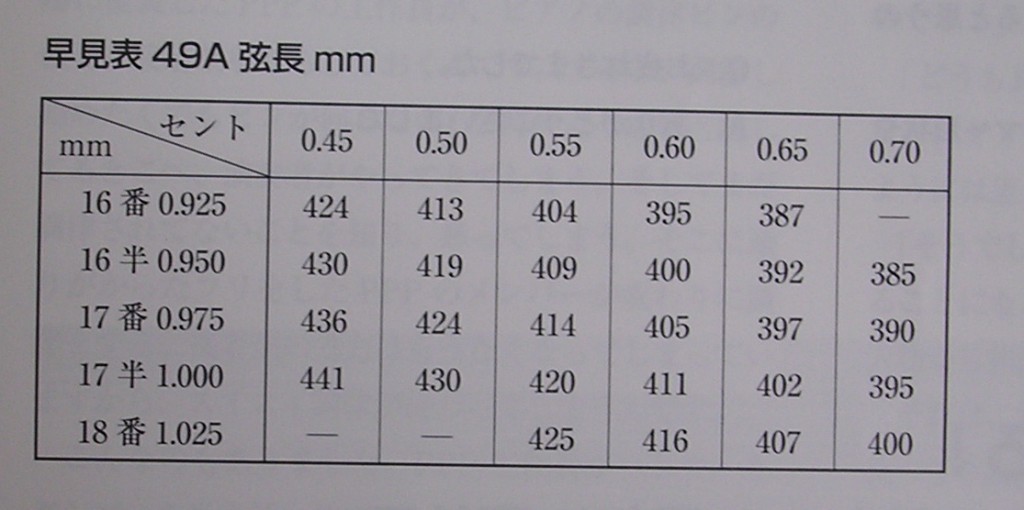

49a弦長及び太さ早見表

Q.49aのインハーモニシティーがわかれば、そのピアノの弦設計における音色の傾向に見当が付くわけですね。

A. そうです。目の前のピアノを計ってみましょう。写真の早見表を御覧下さい。ブリュートナーをのぞいてほとんどのピアノはこの枠の中に入ると思います。弦の太さは番号が駒もしくはフレームに記入してあります。

Q.なるほど。49aの弦長と太さを調べて表に当てはめたら大体のインハーモニシティーが分かるわけですね。

A. そうです。簡単でしょ。

と ころで、国産のメーカーは時代により弦設計がかなり変化してきています。国産Y社はご存じの通り創業当初ベヒシュタインの影響を受け、その後最近はスタイ ンウェイの設計に近いようです。国産K社はアッップライトのデータしかないですが、想像するにベヒシュタイン→ブリュートナー→スタインウェイに変化して きているのかもしれません。

また、ここで重要になるのは、弦設計が決定されたならば、そのコンセプトに合致した響板設計やハンマー形状および各部品の材料選びが必要になることです。良いピアノ製作の条件は弦設計が決まった瞬間からその他の部品も同一方向性を持っていることが不可欠になります。

ピアノが語ってくれたもの – その17

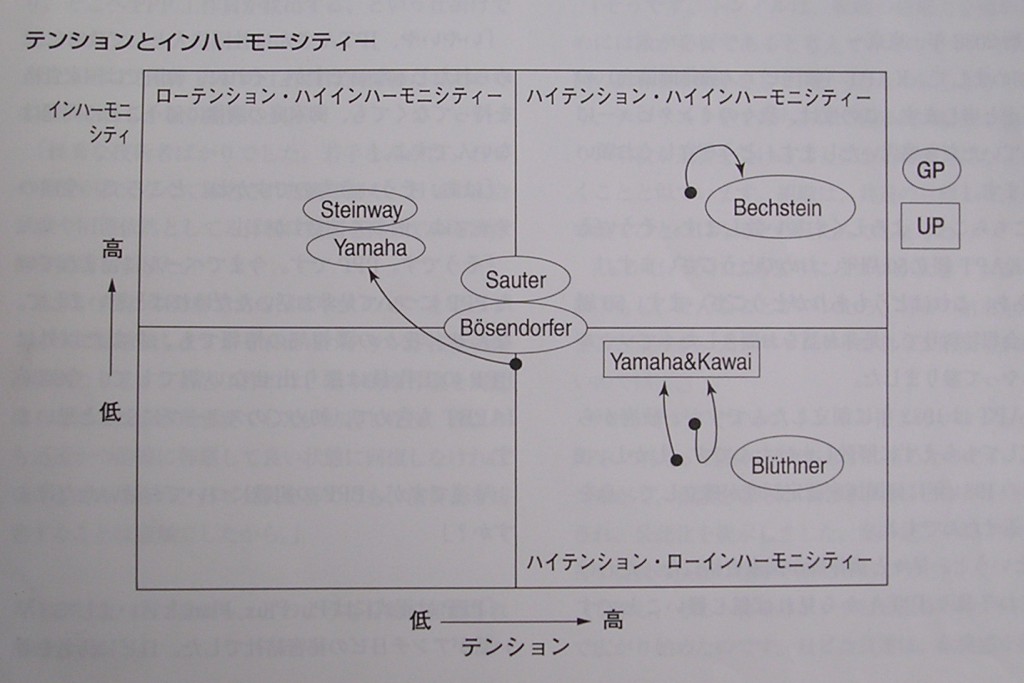

インハーモニシティーとテンション

Q.同じくインハーモニシティーが高いスタインウェイやベヒシュタインでは弦の太さがかなり違うようですが?

A. そうなんです。インハーモニシティーが同じでもテンション(弦長と太さ)に違いがあります。このメーカーの違いを分かりやすく比較するために写真の図を考 えました。それぞれのメーカーの主張が明確になると思います。縦軸がインハーモニシティーで、横軸がテンションです。この枠の何処にあてはまるかで、この ピアノの弦設計は、ハイテンションハイインハーモニシティーの傾向が強いとか、ローテンションハイインハーモニシティーのピアノだとかが分かるわけです。 テンションが比較的高い場合、部分音が整理され透明感のある済んだ音色になる傾向があります。つまり、テンションは部分音の出方のバランスに大きく影響し ます。

Q.なるほど、図を見ると、第1線で評価されてきたピアノメーカーは、特徴ある音づくりのためにそれぞれのポイントを押さえている感じですね。

A. そのとおりです。現在は計測機器やコンピューターの発達で一流の楽器の設計理由が証明できますが、それらがない時代に耳を物差しにしてたどり着いたわけだから凄いことですよね。師匠が弟子にと何世代もかけて受け継ぎながらのピアノ発展史。

この弦設計に適合した部材や形状が考えられ、メーカーの個性につながって行きます。特にテンションの強弱はこの後に説明するハンマーの特性や形状、整音作業にも関わる部分でしょう。

ピアノが語ってくれたもの – その18

フェルトハンマーが語るピアノキャラクター

Q.フェルトハンマーのメーカーにはドイツやイギリス、日本に有名メーカーがありますね。

A. ピアノメーカーがハンマーを選択する場合、重さ、フェルトの質、形状そして価格が指針となります。量産型ピアノの場合は、コストダウンを優先しますから、 価格が重要になるでしょう。また、セールストークを優先するならばヨーロッパの有名メーカー(例えばレンナーやアーベル)を使用したことのみを誇張するで しょう。

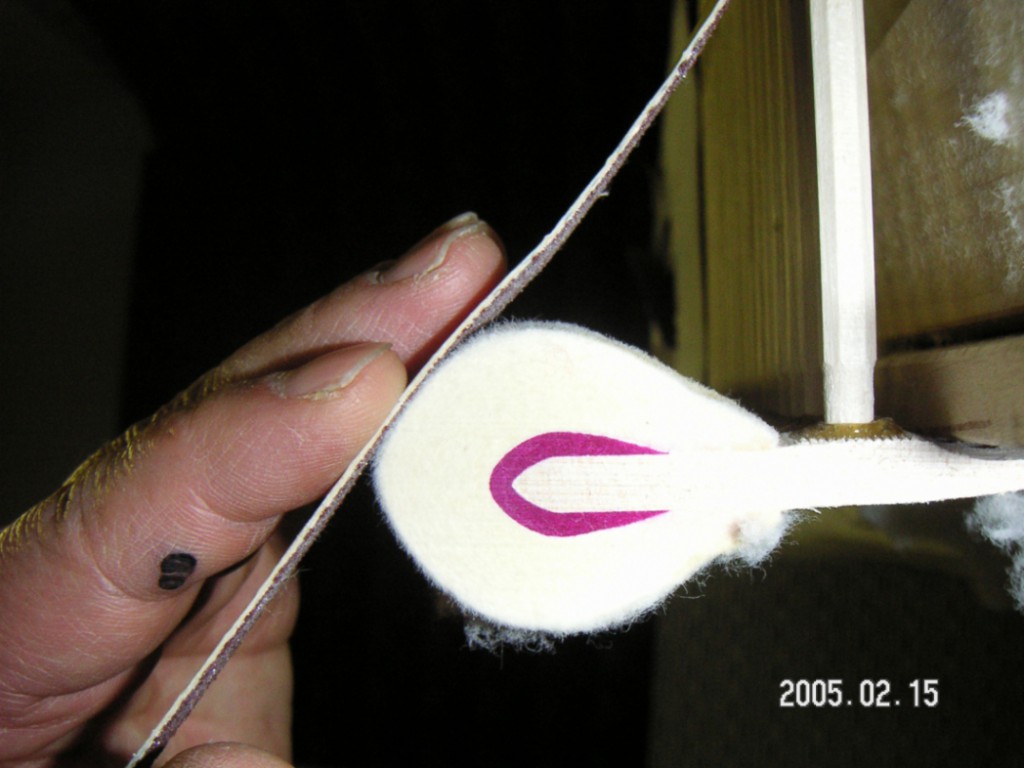

こだわったピアノメーカーの場合、フェルトの質を重視し、ピアノキャラクターにあった大きさ(重さ)や形状を作れるハンマーメーカーを 吟 味して注文します。また、一流メーカーは届けられたハンマーを再び自社で検品し、半分を返品するくらいの念の入れようです。それくらいハンマーの材質、重 量、形状は「求める音」にとって重要な部分なのです。

フェルトの材質は整音作業の良否にかかわり、重量は打弦時の接弦時間にかかわるでしょう。また、形状は弦設計における弦の反発力の性質に関わる部分でしょう。

Q.太鼓をバチで打った時に音は太鼓から出るのか?バチから出るのか?と冗談みたいな議論もありますものね。(笑)

A. そうですね。拍手の音は右手?左手?(笑)

太 鼓の場合は人の手首の返しによって打音を調整できますね。たたく位置も変えられます。ピアノの場合は位置は変わりません。それだけにフェルトの質が重要に なります。最終的に調律師が整音(発音作業)を行い打弦時のハンマーの接弦時間を調整するわけです。その作業にしっかりと答えてくれるフェルトの腰や弾 力、堅さ、繊維の絡み具合の持続性が必要なわけです。

ピアノが語ってくれたもの – その19

ハンマー重量のジレンマとフェルトの採用

Q.なるほど、フェルトの質の重要性は分かりました。それでは、フェルトを採用した理由を具体的に説明出来ますでしょうか。

A. ピアノは最低音のラが27.5Hz、そして、最高音のドが4186.009Hz(実際はインハーモニシティーの影響で若干広がります)までの音域をカバーします。人の可聴範囲のほとんどを1台の楽器が鋼鉄製(最近はステンレス製も登場)の弦振動音をハンマー打弦によって出す。それがピアノであるわけです。

Q.この周波数範囲は、かなりスゴイことですよね。

A. そうなんです。もともと、かなり無理もあるわけです。この範囲の周波数をカバーする為の理論上のハンマー重量は、現在の一般的なピアノのハンマーの最低音では5倍くらいの重さ。最高音では半分くらいの軽さが理想だそうです。

Q.でも、そんなことしたら、全体のタッチの重さバランスが低音側と高音側でかなり不均等になりますよね。

A.その通りです。低音部がとてもとて〜も重〜いタッチのピアノになるでしょうね。また高音部は音にパワーがなく鍵盤の戻りが悪くなるかもしれません。このジレンマの解決案にフェルトの使用でチャレンジしたのが、フランスの「パープ」というピアノメーカーです。つまり、初めてハンマーにフェルトを採用したわけですね。

ピアノが語ってくれたもの – その20

フランスの「パープ」さんは天才?

Q.ミュンヘンの楽器博物館にパープ製の縦型ピアノが展示してあるそうですね。

A. そうですね。パープはフランスの天才肌のピアノ製作者だったようです。残念ですが、一代限りで製作をやめているようです。

彼の存在で現代のピアノに大きく関わっているところは

1・低音部と中高音部の交差弦の開発(縦型ピアノのコンパクト化に貢献)

2・ソステヌート機構の発案(現代グランドピアノ3本ペダルの真中の機構)

3・初代 イグナーツ・プレイエルが大々的にピアノ製作をはじめる時パープ社の制作者をヘッドハンティングしています。

4・ベヒシュタインが修業時代ピアノ製造技術をパープから学んでいる。

それと先ほど述べたハンマーヘッドにフェルトを採用したことでしょう。

この時代のフランスがピアノ製作や発展及び世界への普及にいかに貢献したかは多くの書籍で調べることが出来ますね。

Q.フランス史の権威の方が以前「ヨーロッパの文化的な作品はイタリア人が発明し、フランス人が世界に広め、ドイツ人が作る。」とおっしゃっていたことを思い出しますが。

A.そうですね。ピアノがまさしくあてはまります。イタリアのオリジナリティーは立派なものですし、フランスのソフトへのこだわりは凄いですね。もちろんドイツは頑固でしっかりしたコンセプトを持ち、ものづくりがうまい。

ピアノが語ってくれたもの – その21

ハンマーの選択だけでも分かっちゃう

Q.ハンマーの話しにもどりましょう。重量の違いで弦設計の特性とハンマーの相性のようなものが、具体的にありますでしょうか。

A. 以前述べた弦設計を思い出して下さい。ハイテンション型のピアノは弦の緊張度が高いわけですから、理想の接弦時間は若干短くなります。つまり、特に高音部のハンマーはローテンション形のピアノと比較すると小さく尖っていることでしょう。

ヨーロッパの優れたピアノ設計者は弦設計に合致したハンマー(重さ・硬さ・形状・ハンマーウッドの材質)を選択して注文を出しているようです。

これはあくまで一般論ですが、ハンマーウッドに白木材(シデ・白ブナ・カエデ等)を採用しているピアノはより明るく元気なアタック音を求めていると推測出来ます。小型ピアノによく採用されるようですね。

また、ウォルナット材やマホガニー材は深みのある柔らかい音になる傾向が強くなります。ですからこれらは、ボディーにゆとりのある大型ピアノに向くようですね。

Q.要するにピアノの中の部品の材質や形状には全て理由があってしかるべきわけですね。

A. そうです。理由を度外視して製造されたピアノは分かる人が見たらすぐ見抜けちゃうわけです。恐いですね。

ピアノが語ってくれたもの – その22

フェルトの今日

Q.フェルトの質と言いますか。弾力や絡み具合、耐久力はフェルトメーカーにゆだねることとなるでしょうが、近年の化学汚染、環境破壊等で羊毛の質がピアノハンマーに以前ほど向かなくなってきている話しを聞きましたが。

A.羊毛からフェルトにする製造過程で洗浄や漂泊をやり過ぎることで、油脂成分のラノリンが少ないとの指摘もあります。

Q.ラノリンは人の皮脂と成分が近く保湿力もあるとかで、化粧品の原料になることが多いですね。

A. そうですね。ラノリンはフェルト製造過程での副産物でしょう。羊毛の洗浄は硫酸等の劇薬で行なうそうです。漂泊も強い薬剤を使います。必要以上にきれに白 くしたいのは内容より見てくれ重視の弊害かも知れませんね。真っ白できれいなフェルトが必ずしも良いピアノ製作に向くとは限らないわけです。

Q.そういえば、酸性雨の影響で木材やフェルト、鹿皮等の品質低下で往年のピアノはニ度と作れないと、悲愴な意見も聞きましたが。

A. ある意味で、環境破壊に対して警鐘を鳴らす意味ではごもっともです。人もピアノの材料も自然の一部でしょうからね。しかし、ヨーロッパの音楽文化にものづ くりを通して接してきた私には、悲愴感だけで終わらせないものを肌で感じます。次回は比喩を基にして2つの価値観を例に挙げてご説明していきましょう。

ピアノが語ってくれたもの – その23

コンセプト

Q.それでは、肌で感じた部分はどのようなところなのでしょうか。

A.一つ目はコンセプトです。友人の音楽大学の講師にもこの比喩を授業でレクチャーされている方も居ますから、西洋音楽を実践されてきた方々には広くご存じの話しかもしれません。

例え話と言うのは建築現場で基礎になるレンガを積んでいる3人の石工職人にそれぞれ作業の意味を訪ねるわけですね。「君は何をしているのかい?」とね。

一人目は「これで賃金を貰い生活をしている。」と答え、

二人目は「私は国では一番良い技術を持っていて良い仕事をしている。」と胸を張って答えました。

三人目は「教会を建てているのさ。」とぽつりとつぶやいたそうです。

それぞれの現場で行なう作業をはたから見ていたら同じにみえるはず。しかし、その行動の先にどのようなコンセプトが含まれているかは、かなり異なるわけです。これが一つの鍵になるでしょう。

Q.なるほど、目的意識をしっかり持って行動すると言うことは現代の日本社会にも再確認するべき価値観でしょうね。

ピアノが語ってくれたもの – その24

なんたるのんき?

Q.二つ目の価値観は?

A. もう一つは気の長〜さですよ。ヨーロッパの歴史的建造物には、140年作り続けて、まだ、未完成とか?完成まで休み休みで600年かかったとか?・・・平 気で堂々とおっしゃっている建物がありますね。最初に基礎工事をした職人も親方も設計者も寄付をした人々も、もうこの世にはいないはず。なんたる非効率。 なんたる怠慢?なんたるのんき?(笑)

Q.今日の日本では、西洋に学び追いつけで、効率を上げて結果を急ぐばかりに忘れていた感覚ですかね?

A. まあ、これは、私なりに考えると「西洋的個人主体ボランティア型発想」と「日本的権力者トップダウン型発想」の歴史的背景の違いとも言えるかもしれませ ん。というのは、日本にはご存じの様に世界に誇れる建造物が多く残されています。しかし、その多くは時の権力者が一代で築き上げたものじゃないのかな? 「わしの目の黒いうちに完成しろ!」とね。未完成でも二代目権力者が意志を継いで完成とかね。

Q.確かに、権力者の立場に限らず、下っ端の大工見習いだったとしても、やっぱり、生きているうちに完成した姿を見たいのが人情ってもんですよね。

A.そうでしょう。正直見たい。だから、私にとってはヨーロッパ人と接したとき、新鮮な感覚だったわけです。

「完成しなくても良い?」「結果はすぐに求めない?」

??このドイツ人は、本気で言っているのかな?と疑ってしまいました。(笑)

ピアノが語ってくれたもの – その25

大陸的発想?文化的発想?

Q.成長し続けるってことでしょうね。今、出来る限りのことは尽くして次の世代に託すみたいな感じかな?

A. そうですね。考えてみると、芸術とか文化は、本来そのようなスタンスのものでしょうね。たまたま、私が感じる機会が少なかっただけで、歴史ある日本にも多く存在していると思います。

Q.どのようなものでしょうか?歌舞伎とか落語とかかな?

A. いわゆる、伝統芸、無形文化財等には多くありそうですね。

そういえば、備前焼の人間国宝の陶芸家がろくろで仕上がったとっくりの首辺りにわざわざ?小石をうめていました。焼き上げると小石を埋めたところに小さなひび割れ(欠点)が出来てしまいます。いま思うとあれも同じ考えかなぁ?

Q.つまり、完成はない?

A. そうそう。それから食文化ですよ。おふくろの味、ぬか漬けやみそ汁もあてはまるのでは?

Q.ピアノとぬか漬けですか?・・・随分形が違うなぁ。

ピアノが語ってくれたもの – その26

「レンガ積み文化」とピアノ

A. 継続こそが文化でしょうね。ヨーロッパにとってピアノこそが、300年の歳月をかけて、様々な国の天才的努力家が、発明や改良、試行錯誤を続け、そして、まだまだ完成したとは言わない。

まさしく、彼等の「レンガ積み文化」を象徴している様に思えます。

ピアノが訴えかけてくるのですよ。おおげさかなぁ?

Q.コンセプトのあるピアノづくりは、きっと魅力的な個性を持つことでしょう。そして、愛してくれる人々に語りかけるのでしょうね。きっと・・・。

A. うれしいな。ありがとうございます。それではここで、ヨーロッパから学んだ二つの視点をもとに、経験から学び、ピアノから感じた2つの仮説を次回紹介しましょう。

仮説その1 ピアノ音のインハーモニシティーが平均律音階の普及に役立った。

仮説その2 フランス語やドイツ語の響きが調律や整音作業に大きく影響する。

ピアノが語ってくれたもの – その27

仮説その1 ピアノ音のインハーモニシティーが平均律音階の普及に役立った。

Q. 平均律調律法の発見はかなり以前にさかのぼるそうですが、なかなか普及しなかったそうですね。バッハ「平均率クラヴィア曲集」の楽譜では「律」字を「率」 にかえて、平均律調律との混同を避けてあるようです。この時代の調律法はウェルテンパード(心地よく調律されたの意)の古典調律法で、現在でも当時の調律 法についてはより具体的に研究中のようですね。

A. バッハに限らず当時の作曲家が使用した楽器のテンペラメント(調律法)は興味あるところですね。

さ て、ピアノの発展史で音量の増大をもとめられ、その副産物で生まれたのが弦のインハーモニシティーです。弦設計は対数曲線を描きながら高音部に向かうに従 い短くなります。当然、弦の第1部分音のインハーモニシティーはより高くなるわけですが、調律の実際は別の効果が出てきます。一般的なオクターブで調律す る場合は、低音側の第2部分音と高音側の第1部分音の干渉におけるうなりをきれいにすることで行ないます。低音側の弦の太さが太いことで2音間の部分音干 渉はいつも低音側がインハーモニシティーの影響をより多く受けるわけです。

Q.わかりにくいので、簡単に言って下さい。

A. 要するに、インハーモニシティーの存在は魔法のつえのようなものです。よく考えられた弦設計では平均律調律での2音間(長短3度・完全4度・完全5度等) のうなりは、理論値より少なくて解決します。弦設計により多少の違いはありますが、特に4度と5度は高音部でもビートが増えず純正に近い透明感が出てくる のです。ピタゴラスコンマに苦しんできた鍵盤楽器制作者にとって、まさしく革命的な出来事だったに違いありません。制作者の感動が伝わってくるようです。

しかしながら、100点満点の完璧なピアノは、まだまだ存在しないでしょう。ただ、存在感のある楽器は主張したい部分に焦点を当て「求める音」の個性を表現しているわけです。

Q.様々なピアノが形を持って生まれた瞬間から固有の調律カーブが存在し、その響きに素直に耳を傾ける・・・。

調律の仕事は面白くピアノとの出会いでもあるわけですね。

A. その通りです。またまた、ありがとうございます。そして、お国柄もとても重要に感じます。次回はお国柄の違いから感じる調律の響きについてヒントをお話ししましょう。

ピアノが語ってくれたもの – その28

仮説その2 フランス語やドイツ語の響きが調律や整音作業に大きく影響する。

A. 私には特にフランス語の響きが調律や整音などのピアノの音づくりに勉強になるような気がします。

Q. 以前は鹿皮等を巻いて作っていたハンマーにフェルトを採用したのはフランスのメーカーでしたね。フェルトはニードリング(針刺し)によって疎と密を作り出 すことが出来ます。フェルトは接弦時間をひとつひとつ調節したいピアノのハンマーとして非常に優秀な材料でしょうね。

A. そうですね。やはり、最初に発見した人は偉い。その土壌を作ったフランスは偉い。

さて、以下は経験から感じたことです。ヨーロッパの各工場からはるばる日本までやってきたピアノ。ドイツやフランス・イタリアが主でした。私は幸いにもそれらの開梱したばかりのピアノの音を数多く聴くことが出来ました。それ故に色々と考えさせられた時期があるんですよ。

Q.日本とヨーロッパのピアノの調律の響きの違いはよく話題になりますね。

部屋の湿度の関係や残響等のことではないわけですね。

A. はい。日本で開梱したばかりのピアノは、とにかく音が太く自然体で延びるんです。また、単音よりハーモニーを弾いた時の立体感が凄い。ユニゾンの高次倍音 まではぴったりと合っていない感じなのですが、曲を弾くと明るく軽快に鳴るんです。それを、当時の私が調律すると音の線が細くなったり、つまった感じの音 になってしまう。このユニゾンの違いは衝撃的でした。なぜだ?一体何が違うんだ?コノヤロー!!!

ピアノが語ってくれたもの – その29

日本語ユニゾン?

Q.何が違ったのでしょうか?やはり、音の聴き方やユニゾンを合わせる部分音が異なるのでしょうか?

A.はい。明らかに違っていました。どうも私は日本語ユニゾンを作っていいたのかもしれません。

例えばピアノの音を文字で表記した場合、「ポーン」とか「ポロン」「カアーン」とか表しますが、私は高次部分音を合わせることのみに集中し「ポンー」とか「カンー」を作っていたかもしれません。

いやー、おはずかしい。(笑)

ところが、開梱したばかりのピアノは「ゥポォーー」「ゥカァーー」なんですよ。「ーン」がないのよ。「ーン」が・・・。

Q.確かに衝撃的な違いかも知れませんね。

A. ええ。ショックでした。それと、まぎれもなく西洋の言葉(リズム)で語りかけてくるわけですよ。つまり、アクセント(母音)が使用言語の単語の中でどのあたりにあるかということなのかなぁ・・・。

ピアノが語ってくれたもの – その30

使用言語における母音の位置と意味

Q.フランス語もドイツ語もヨーロッパ言語ですから、対日本語に比べると隔たりは少ないでしょうね。

A. 日本語が特殊なのかもしれません。というのは、日本語はローマ字で書けば分かりますが、母音が1つ1つに必ずTU KI MA SU YO NE。

Q.そうですね。日本語は子音と母音がペアで使用されますね。

A. 言語学的には言葉は母音が出てきた時点でその発音の意味が決定すると学んだ記憶があります。

Q.そういえば、日本人は虫の声に意味(風流)を感じると、よく表現されていますが、リリリリリーは(RI RI RI RI RII )と表記するわけですものね。

A. そうです。西洋ではRRRRRRR・・・と表記しますから、風流は感じないわけですよ。

Q.いびきはZZZZZZ・・・でしたっけ。これには日本人も風流は感じないでしょうが・・・。(笑)

A.つまり、日本語では子音が母音と同格で意味を決定するわけです。

結果として、日本語は比較すると母音の大安売り言語なのですよ。

ピアノが語ってくれたもの – その31

母音の大安売り

A. 子音と母音がペアになって意味が発生する日本語を聞く耳は子音の後にすぐついてくる母音を聴こうとするリズムを持つわけです。

Q.つまり、すぐに母音を言い換えれば発音の意味を理解しようと聴く癖がある?せっかちな耳なのかな?

A.そうかもしれませんね。せっかちで、よく言えば反応が早いわけです。しかも、一般標準語に母音は5つしかありません。日本語での母音のヒアリングはフランス語等とくらべて比較的素早く判断しやすいはずです。強弱や長さ・高低によって、言葉自体の意味が変わることはないので比較的無頓着(寛大?)で済むわけです。

Q.フランス語の母音は20以上、場合によって、アルファベットより多くなるそうですね。

A. そうですか。そういえば、以前、フランスの女流ピアニストが来日したのですが、「日本の言葉の響きが汚い。」とさんざん文句ばかり言っていました。ところが、彼女が東北を旅行し、東北弁を聴く機会に恵まれたのです。彼女は「日本にもいい響きのことばがあるじゃないか。」と喜んでちょっと安心して帰国したそうです。実は私も山形や岩手で「ンギィ?」の響きにはゾクっとさせられます。また、津軽弁に触れるとそのリズムと響きにとても感動します。意味の多くはほとんど理解出来ませんが。(笑)

ピアノが語ってくれたもの – その32

西洋は子音の大安売り?

A. 例えば、ドイツ語でSchreiben(書く)とSchrauben(ねじを回す)は、アクセントのあるeiとauの部分以外は同じ発音です。しかし、意味は全く違いますね。彼等のコミュニケーションではアクセント母音を聴く訓練がとても重要になります。それに、子音ですが、最初に4つもつづきますね。この4つを正確に発音できるような、日本語での表記は難しいでしょうね。

日本語に比べ、彼等の言葉は子音の大安売り。フランス語に至っては子音を表記するけど発音しないとかね。

Q.なるほど。日々の言葉の影響は計り知れないものでしょうね。この言葉の響きがピアノ調律のユニゾンの音色に関係すると?

A. 彼等の音(言葉)のとらえ方をピアノの調律に置き換えると、音の出る瞬間の子音的な部分。これがSなのか?Rなのか?は良く聴いているようです。その語の打撃音も含めた音のピークに対しては、以外と無頓着(寛大)かも?そして、その後に続いてくる母音的な音の延び(音楽的な音の延びと奏者が表現する部分)を良く聴いて合わせているようです。

つまり、彼等の作るユニゾンはとてもためのあるリズムで延びるわけです。

Q.リズムやアクセントの違いですか。言葉そのものですね。

ピアノが語ってくれたもの – その33

洋の東西

A. 使用言語を聴いて感じて、そのリズムを持つことが重要ですね。

Q.リズム、つまり、アクセント位置の違いですね。何か良い訓練法はありませんかね。

A. 機会があるごとに、フランス語やドイツ語をラジオやテレビで聴くことでしょうね。

話すことができなくとも、意味が分からなくても良いから。

ニュースとかの言葉は硬いから、映画が良いかもね。

その、リズムに慣れ親しむことでしょう。ピアノの音づくりにはそれで充分でしょう。意味を込めるのは演奏者の役割ですから。

それから、誤解していただきたくないのは、決して西洋の言葉が優秀で日本語が劣っていると言うことではないと思います。現在多く演奏されているクラシックのピアノの音作りに向いているかどうかが、ポイントですから。

も しかしたら、モーツァルトやベートーヴェンに並ぶような天才的作曲家が日本から出て、日本語で語るピアノ曲を発表してくれたとしたら、100年後は「ピア ノは日本語ユニゾンに限る」と世界の人々が感じるかもしれません。その時は、青い目の若者に日本語ユニゾンを教えてやりましょう。まだ、生きていれ ば・・・。(笑)

Q.日本の演奏者もこのリズムの違いには苦しんでいるのでしょうね。

A.そうかもしれません。しかし、東西の違いを克服した先には、苦しんだ人のみが到達できる両面の良さを表現する喜びもあると思います。

ピアノが語ってくれたもの – その34

アナログ的ピアノ製作

Q.ところで、ピアノ製作の現状は悲観的な意見も聞かれますね。前に触れましたが、酸性雨や大気汚染の影響でピアノの材料が以前ほど良くないなどと・・・。

A. 「おいちゃん!それをいっちゃぁおしまいよぉ。」・・・

(ここはフーテンの寅さんふうに言いましょう・・・?)

確かに。1890年頃から1920年代のピアノの多くは基本設計の善し悪しはあるとしても、気合いが入って製作されていますよね。アナログ的ピアノ製作のピークの時代とも言えるでしょう。

実際私が修業時代に勉強のために手にいれたピアノはスタインウェイのA-188で、1908年製でした。その後ベヒシュタインのL-165を購入したのですが、これが1927年製。価格が新品より安いこともありました。

この20世紀初頭におけるピアノ産業は、国家の威信や技術レベルを示すバロメーターを意味し、産業の花形であり、最先端でもありました。ピアノのためだけに、もしくは、最優先に準備されたフェルトや鉄などの材料を手に入れられたのも事実です。

しかし、昔は良かっただけの考えはピアノ製造をハード面だけの一元的な捉え方に感じませんか?

人 類には知恵と反省と「求める音」があります。少なくともピアノ製作を文化そのものととらえて大陸的発想を続け、音楽を理解するヨーロッパ人は認めないと思 いますよ。彼等は今でも努力(レンガ)を積んでいるわけですから・・・。仮に戦争で中断したり壊されても改修しながらね・・・。

Q.とにかく、前進をあきらめちゃいけないってことでしょうかね。

ピアノが語ってくれたもの – その35

スタインウェイの整音

A. もう、19年くらい前になります。当時、ピアノの音づくり、特に整音作業を研究していた私は、スタインウェイのグランドピアノを知人より思いきって購入す ることにしました。コンサート会場ではちょくちょく調律していたわけですが、研究にはいろいろ実験するため、必要性を感じたからです。お休みの日は、一日 中触って、遊んでいました。

3か月位経ったある日、「あれ、スタインウェイの発音はこれかな?」とやっと、あるイメージが芽生えて来ました。その時はうれしくてうれしくて、三日くらいは雲の上を歩いている気分でしたねぇ。(笑)

Q.スタインウェイはローテンション&ハイインハーモニシティーの典型的楽器でしたね。

A. そうです。弦の緊張度は比較的低いわけですから、中高音部のフェルトハンマーの選択は他社と比較すると大きめになるでしょう。また、特に中低音は整音作業の中の第1 整音と呼ばれる部分、フェルトにクッションをつける作業が重要になります。そのため、それにより対応できるハンマー形状として、卵形より菱形に近いものを 採用する傾向がありますね。

ピアノが語ってくれたもの – その36

整音とは「発声法」

Q.スタインウェイの整音イメージとは?

A. なかなか、言葉で伝えることは難しいですね。調律のところで出てきた言語リズムがまず違いますね。整音のことを「イントニエレン」とか「ヴォイシング」と か「ニードリング」とかいろいろ呼び方があるようですが、作業のコンセプトから感じるところでは「発声」が近いと思いますね・・・。

そういえば、イメージを感じた日からほどなくでした。

社 団法人 日本ピアノ調律師協会主催の技術研修会で整音の研究会に参加する機会がありました。講師の方は、スタインウェイ整音マイスターから直接方法論を学 んだ方でした。研修内容は国産のグランドピアノに新しい国産ハンマーを取付けてスタインウェイ社の整音方法を再現することでした。作業は第1整音から進ん で行きました。昼休みの休憩時間となり、私はピアノに近付き講師の作業された部分の音(ミドルのd-moll)を鳴らしたその瞬間!!!まぎれもなく自宅 のスタインウェイで感じたイメージ通りの発声でした。いや〜うれしかったですよ。ボディから出る音は量産型のピアノで、音色の違い、ダイナミックレンジの 限界は感じました。弦設計がスタインウェイに近いこともありましたが、出だしの音はまさしくスタインウェイの発声を持っていましたね。あの時感じたことは 正しかったんだ・・・。今度は一週間ほど雲の上を歩いてました。(笑)

ピアノが語ってくれたもの – その37

ベヒシュタインの整音イメージ

Q.ベルリンでの研修ではどのような経験をされましたか?

A. 実は、結構苦労したのです。すでに、ローテンション&ハイインハーモニシティー型の楽器での整音作業パラダイムを持っていましたから、そのパラダイム変換に苦戦しましたね。

Q.ベヒシュタインはハイテンション&ハイインハーモニシティーの典型的楽器ですね。

A. そうなんです。つまり、スタインウェイと同じ方法は、ある部分ではまったく通用しませんでしたね。

もちろん、針を刺すと音は変わるわけですが、作業のコンセプトが見えなかった。

分からないままの2週間が過ぎて最終日になり、ベヒシュタインの整音マイスターが作業を終了したばかりのコンサートグランドピアノを触る機会がありました。

ピアノの中に首を突っ込みその音を聴いて行く内にやっとイメージが現れてくれました。「間にあった!!!」うれしかったなぁ。この感動も忘れられない出来事です。今度は本当に雲の上を飛んでましたけど。ベルリンからの飛行機の中で・・・。(笑)今にして思うと、この2週間の暗中模索が耳を育ててくれたのでしょう。

しかし、この時点ではイメージのみでまだ方法論が具体的にはつかめていませんでしたが・・・。

ピアノが語ってくれたもの – その38

「江戸っ子」は3代目?

Q.教えてもらうより、自分で発見することの喜びは大きいでしょうね。

A. そうですね。しかし、それにしてもやはり土台は重要ですね。特にピアノの場合、ヨーロッパ人に比べてハンデキャップがありますからね。

Q.土台ですか?よく「ピアニスト」とか「江戸っ子」は3代目からとか言いますが・・・。

A. 文化はそのくらいのスパンで考えないと継承が難しいってことでしょう。その土地に根付くことが重要でしょうね。話しがそれるかもですが、喜ばしいことに、マクロ的に見ますと今の日本のピアノ世代は3代目の時代に入ったようですよ。つまり、根付いてきたんです。

これは、東洋の人類文化史から見るときっと凄いことでしょうね。明治維新の富国強兵と共に国家政策で西洋音楽教育が重要視されたわけですが、その入り口はともかく、そのすばらしい文化を理解し、次世代に伝えた先輩諸氏の感性と努力に心から感謝しています。

Q.今、日本でも、大人のピアノが大ブームですね。自然体でピアノを楽しもうとする空気が感じられます。

A. そう。アカデミックなものも重要ですが、一般的な音楽ファン、ピアノファンが広い世代で活動をおこされていますね。すばらしいことです。

ピアノが語ってくれたもの – その39

土台を学ぶこと

A. 自分にとっての土台とは何だろう?基礎とは何かを考えさせられた出来事がありました。

Q.ヨーロッパに生まれ育ったわけでもなくピアニスト3代目の家庭でもない場合はどうしたら良いのでしょうね。

A. バックボーンは人それぞれでしょう。

考えさせられたこととは、私が、もっとも恐れて尊敬している人生の師に、「国立音楽大学別科調律専修の勉強過程で刃物を研ぐことを学んだそうだが、その内容を確認したい。」と相談されたのです。

いやー、正直言ってびっくりしました。

師は、数学者ですが、独学で刃物研ぎを極めてこられ、今や楽しみの一つになっているそうです。

結果としては、師の刃物研ぎは方法論も間違いなくすばらしい心・技・体でした。

しかし、ご本人としてはちゃんと習ったこともないし「これで良いのか?」と、いつまでも不安だったそうです。これでやっと安心出来たとのことでした。

ピアノが語ってくれたもの – その40

刃物研ぎ

.Q.そう言えば、27年前の別科調律専修、最初の実習が「刃物研ぎ」でしたね。

A. そうなんです。当時は、いきなりだったし、「なぜ?刃物研ぎなの?便利なカッターナイフや電動工具がある時代なのに?」と不思議にも思いました。

でも、今はその深い意味が少しは理解出来ますね。

Q.技術的な部分の日本人の優秀さは世界でもトップクラスでしょうからね。

A. そうですね。現代、世界に誇れる多くの製造業のなかで精密機器は特に優秀だそうですね。その基礎には江戸の職人技としての宮大工や研ぎ師の伝統があるのか もしれませんね。日本人の美徳や生真面目さは遺伝子レベルでも脈々と受け継がれているのかもしれません。神社仏閣で遊び文化遺産に当たり前のように触れて きたこと尊さがしみじみと感じられます。

Q.その土台や伝統を基にどこに向かうかがコンセプトですね。

A. ピンポ〜ン!ご名答!それがやっと問われて必要な時代になったのかもね。それだけ、産業が成熟した証拠かもしれませんね。成熟するとハードからソフトの時代にな り、ある歴史学者がおっしゃるには、これから音楽的なソフト関連は、日本が世界をリードして行く時代だそうですよ。

ピアノが語ってくれたもの – その41

結論

Q.長い間、お疲れ様でした。整調の必要性から、基準寸法探しとして出発した文章の旅でしたね。目の前にピアノがないので言葉だけではなかなか表現出来ませんでしたかねぇ。

A. 力不足で申し訳ありません。

やはり、『耳を物差し』にして経験で感じることに勝るものはないのでしょうね。

人 類の歴史と伝統を甘く見てはいけないと感じましたね。ピアノ発祥の地の良いピアノはそれぞれにすばらしい個性を持ち古いものでもその輝きは失せることはあ りません。良いものを選び所有し、寝食を共にすること。心がピュアーな時に弾いてみましょう。きっと本物は飽きることなく「ピアノワールド」の奥深〜い喜びを与え続けてくれます。

楽器の管理も今の建物は今日の住宅は、昔の日本建築と違い気密性も高くエアコン・除湿器の発達で容易になりました。何よりも本物と過ごすことが人生の喜びを何十倍にも深〜くしてくれると信じます。

・・・ 30年以上かかってやっと音楽のすごさ、すばらしさが分かりかけてきた気がしています。ピアノ(ハード)を手がかりにしてきたので時間がかかったのかな? 音楽(ソフト)をもっと実践すれば早く感じたかもしれませんね。自分なりに音楽にピアノに恩返しをと考える今日この頃、皆様におかれましては、如何お過ご しでしょうか?(笑)

今回はこの辺で・・・。2001年12月

https://pianopassage.jp/posts/post-42674/