以下の文章は(一般社団法人)日本ピアノ調律師協会 会報No.170・171(2020~21年)に投稿された文章を一部変更したものです。ピアノ調律師を対象に書かれた文章ですので、一部専門用語やわかりにくい表現を含みます。ご了承ください。文責・尾崎

「ピアノが語ってくれたもの」シリーズ 2

ピアノの響板特性とハーモニー調律(前編)

その1 f0(エフゼロ)とピアノ響板特性

f0(エフゼロ;第0フォルマント)とは、その物体が持つ最低共振周波数で単位はHzです。

ですから、楽器を含め、形あるものはすべてに存在します。

例えばヴァイオリンやチェロの場合、f0によって起こるとされる

「ヴォルフトーン」と呼ぶ現象は有名です。

(ヴォルフトーンとは演奏音と楽器の胴体の共振周波数が一致した時に発生する、原音の周波数を増幅/拡大した、持続し共鳴する人工的な倍音である。周期的な唸りを伴う事が多く、それが動物の狼の吠え声に例えられた事からこう呼ばれる。Wikipedia)

ピアノにも表れます。

ピアノの場合、f0(その物体が発生することのできる最も低い音)を出す部分は響板です。

という事は響板の厚みや形状、材質により多少の違いがあってもf0周波数はより大型ピアノのほうが低いことになります。

ところで、ピアノはコンサートモデルでさえ最低音から十数鍵は、実際には第1部分音(基音)が出ていないそうです。

1A (A0)のKey音、周波数27.5Hzを物理的に出そうとすると6mくらいの奥行のピアノになると聞いたことがあります。

一般的な現代のピアノが持つf0周波数はコンサートグランドピアノで50Hz前後、小型グランドは100Hz前後だそうです。

100Hzといえばピッチ442Hzだと低音から23G(G2)あたりのKey音になりますでしょうか。

それが響板インハーモニシティー(響板特性)と呼ばれる現象を起こし、ピアノトーンの部分音構成にも作用し、ピアノ調律作業にいかに影響を与えるかについて考えていきたいと思います。

また、可能ならピアノの魅力や個性に関する感想も付け加えていきたいと思います。

その2 低音域の謎 響板インハーモニシティー

f0周波数に近いKey音の特徴

f0周波数に近いKey音の特徴は、弦振動における部分音構成の中で、弦インハーモニシティーの影響が

「特に第一部分音(基音)において少なくなる」ことです。

理由は響板f0周波数と弦振動周波数が仮に同期(一緒に振動)した場合、駒やアグラフ位置での弦の屈折があまり発生しないからだそうです。

つまり、弦両端(特に駒側)がほとんど曲がらない状態で音が出ているという事になります。

現象として第1部分音が顕著に数セント下がり、ベビーグランドに至っては何と10セントも低く出るデータもあるそうです。

高次部分音はそれほど影響なく第1部分音だけが下がる音、言い換えれば、第1部分音を基準にすると高次部分音が高くなる傾向にあるKeyの存在とは、現実にはどういう現象でしょうか?

その3 ヤマハU3タイプ

例えば、ヤマハアップライトピアノU3タイプを例にとって解説していきましょう。

例えば、ヤマハアップライトピアノU3タイプを例にとって解説していきましょう。

U3タイプの響板f0は23Gと24G#あたりと思われます。

皆さん調律作業中に割り振りが終わり、低音側にoctaveで下がっていき交差巻線部に入って3音目の24G#に差し掛かったところでオクターブを合わせると高次部分音が合わず、高次部分音を合わせるとoctaveがしっくり来なくなる現象を経験されていることと思います。

そして24G#・23Gを過ぎて22F#からまたしっくりとくる感じになるご経験があったはずです。

この場合、24G#23GがU3タイプのf0に近いKeyで起こる響板特性(インハーモニシティー)の成せる業なのです。

その4 f0に近いKeyの発見方法

f0に同期したKey音は立ち上がりがゆっくりで、他のKey音と比較すると

ちょっと『うつろ』な音像が多く、遅れてブオンと響板ボディーが震える感じです。

グランドピアノなら前かまちか腕木に、アップライトなら親板か腕木に手で触れながら低音部をフォルテで弾き振動でビリビリするKeyがあることで推測できます。

響板振動もそれほど単純ではないでしょうし、低音弦が多くの部分音を有することで、強く部分音の影響が出ている場合もあります。

つまり、影武者が現れる場合も多々あります。

また、U3タイプのように2音間にまたがるものや、複数Keyに飛び飛びで現れる場合もありますのでご注意ください。それでもデータが蓄積出来るとだいたいの察しは付くだろうと思いました。

その5 f0測定データ収集

データ収集にあたりテーマを決めました。

1 同機種でも経年変化、木材の乾燥度合いによってどの程度変化があるのか?

2 同機種でも外装木材・艶消し艶出し、塗装によってどの程度影響があるのか?

3 同サイズで響板形状(シリンダー状・球面状)によってどの程度違いがあるのか?

4 メーカーの違いとサイズの微量な違いはどちらが影響大なのか?

5 1つのKey音の場合と2音以上に分散した場合どちらが魅力的なのか?

6 白鍵が多いのか?黒鍵が多いのか?

7 側板も響板材で製作するウィーン式モデルは特に違いがあるのか?

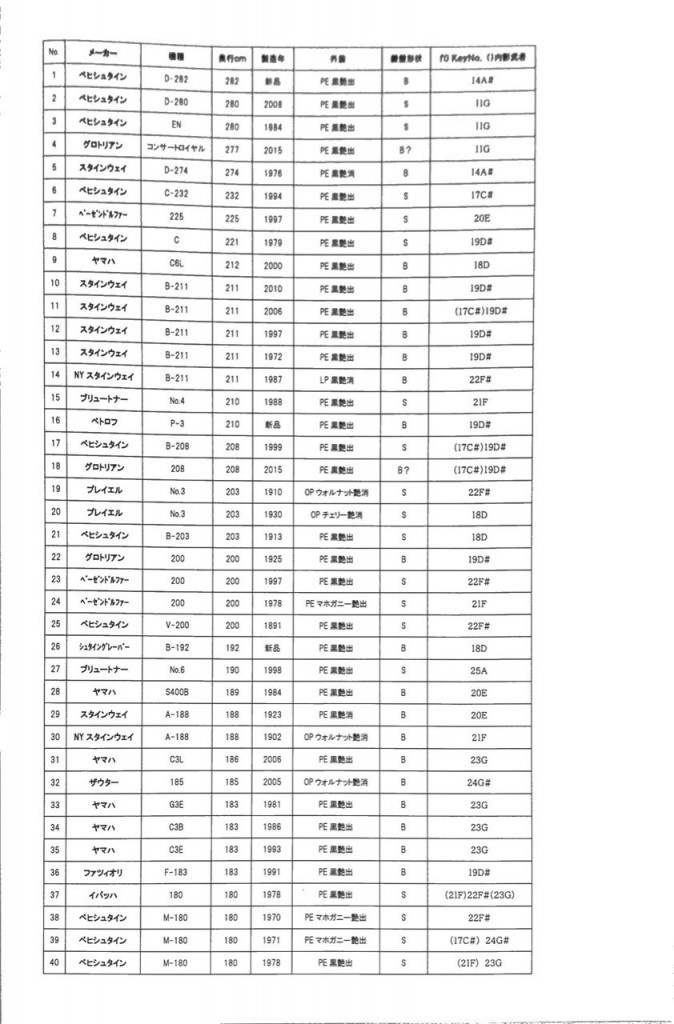

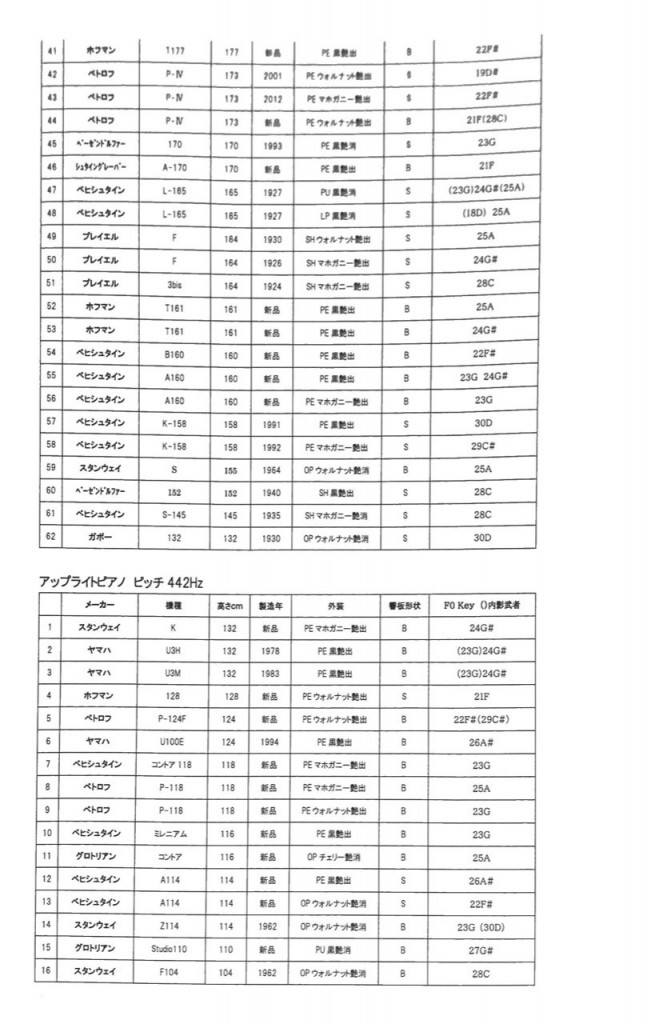

その6 測定結果表

黒鍵は便宜上すべて#表記にします。

グランドピアノ ピッチ442Hz

外装表面塗料

ポリエステル;PE ポリウレタン:PU オープンポア;OP シェラックニス;SH ラッカー;LP

鍵盤クラウン形状

シリンダー状(山脈型);S 球面状(富士山型);B

その7 測定結果からの所見

あくまでも個人的な感覚なので参考程度にお考え下さると幸いです。

1 同機種でも経年変化、木材の乾燥度合いによってどの程度変化があるのか?

4台のスタインウェイB-211 GPNo.10~13と3台のヤマハC3タイプNo.33~35で検証出来ました。

共に球面状クラウン響板ですが、経年変化でf0は変化しないようです。

シリンダー状は個体差の方が激しく検証できませんでした。

2 同機種でも外装木材・艶消し艶出し、塗装剤によってどの程度影響があるのか?

データ不足ですが、オープンポア塗装が少し低いようでした。

ポリエステル系はほとんど変わらないことは分かりました。

3 同サイズで響板形状(シリンダー状・球面状)によってどの程度違いがあるのか?

No.15~16ブリュートナー・ペトロフNo.22~25グロトリアン・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインで検証出来ました。シリンダー状より球面状のほうがコンサートモデルを除きf0は低い傾向にありました。

グロトリアンの響板形状は球面状だと思っていましたが、データによるとシリンダー状であると推察出来ました。

4 メーカーの違いとサイズの微量な違いはどちらが影響大なのか?

メーカーの違いによる響板形状や比重等の違いのほうが大きいようで、データ不足で検証できませんでした。

5 1つのKey音の場合と2音以上に分散した場合どちらが魅力的なのか?

結果はどちらともいえませんでした。

個性は長所にもあり短所にもなるし、魅力も人それぞれ。

テーマを間違えました。

メーカーも苦労しているところなのだろうと感じました。

6 白鍵が多いのか?黒鍵が多いのか?

超小型GP 白鍵が多い

160㎝前後 黒鍵が多い

170㎝前後 白鍵が多い

180㎝前後 黒鍵が多い

190㎝前後 白鍵が多い

210㎝前後 黒鍵が多い

220㎝以上 どちらとも言えない

7 側板も響板材で製作するウィーン式モデルは特に違いがあるのか?

データ不足でした。響板形状からの影響もあるのでしょう。高く出る傾向が見受けられました。

その8 総合評価

アップライトは想像より健闘していてU3タイプでC3とほぼ同様の『響板f0』を計測出来ました。

響板面積が翼型より長方形がより広く取れる事が理由の一つでしょう。

響板形状については明らかに球面式のほうがシリンダー式より低いデータが出ました。

理由の一つに響板の厚さがあるのでしょう。

また、シリンダー式の場合、駒に並行して助響板(除響板)やカットオフバー等が取り付けてある場合が少なからずあり、一次振動面積をあえて狭くして(『響板f0』を上げて)でも響板角で起こる乱反射振動を減少させ音の透明感を優先したのだと思われます。

『響板f0』が低いことは長所理由の一つには成り得ますが、全体のバランスや影武者の存在、f1~f32までをどこにどの程度出ているかで楽器の個性や魅力にもつながるでしょうし、長短は容易に判断できないと感じました。

そして、その個体に適正の合う楽曲や調性が多少なりともあるのかもとも感じました。

例えばF.ショパンはCis mollを多く作曲していますが、彼が主に使用していた当時のピアノのサイズとピッチによる『響板f0』が、たまたま17C#にあって、その特性からくる他の調とは違う独特なハーモニー感に多くのインスピレーションを受けていたのではないかなどと妄想?できますね。

参考;計測データによる 17C#に『響板f0』があったピアノ(影武者も含む)

ベヒシュタイン C-232

スタンウェイ B-211

ベヒシュタイン B-208

グロトリアン 208

ベヒシュタイン M-180

参考;計測データによる 4度上の22F#に『響板f0』があったピアノ(影武者も含む)

ベーゼンドルファー 225

NYスタンウェイ B-211

プレイエル No.3 203

ベヒシュタイン V-200

イバッハ 180

ベヒシュタイン M-180

ホフマン T177

ペトロフ P-Ⅳ 173

参考;計測データによる 5度上の24G#に『響板f0』があったピアノ(影武者も含む)

ベヒシュタイン M-180

ベヒシュタイン L-165

プレイエル F-164

ホフマン T161

ベヒシュタインA160

スタンウェイ K-132

ヤマハ U3

テーマは少しそれますが、計測する中で、球面式は全体にパワーがある事、シリンダー式は透明感と立ち上がりの速さがそれぞれの魅力だとも感じました。

ピアノのサイズ変更や、響板にかかわるような構造的モデルチェンジを行なってこなかった一部メーカーもありますが、度々行なってきたメーカーをより詳しく調べていけば色々と当時の事情が推考できるかもですね。

是非、興味がある方は調べてみてください。

その9 ピアノのルーツ

ピアノの歴史、ルーツを探ると、南ドイツウィーン派とイギリスフランス派に分かれることはご周知の事と思います。

使われていた地域、言語の違いもあるでしょう。

それらは知れば知る程、求めているタッチ感やボディー構造にも大きく影響を与えています。

クラヴィコードとチェンバロのどちらの影響を強く受けているのかを実感出来ます。

また、創業者のタイプにも少なからず影響されていると思います。

多くは家具職人でしたが、オルガンやチェンバロ制作者、音楽家、楽器店主の場合もありました。

彼らがどこで育ち学んだかによって、そのDNAが明らかに残っているとピアノから感じることが多々あります。

天性の耳を頼りに多くの人やピアノから学び実直に作り上げていったメーカーや、文化を重んじ試行錯誤の中で職人が執念で徐々に進化し伝統のピアノトーンを仕上げていったメーカーもあります。

新天地で既成概念を取り払い、天才科学者の助言を取り入れて物理学的アプローチによる試行錯誤で仕上げていったメーカーもあります。

そしてそれを出発点にして、それぞれのコンサート現場で演奏者や観衆の要望や協力によって一体となって育まれたのだと思います。

カーレースF1のような感じだったのでしょうね。

ピアノの場合、レギュレーションはなかったと思いますが、コンサートやリサイタルで使用され続けてきたメーカーは耐久力やアクション性能も向上し、それぞれの個性的な魅力がより洗練され、お互い競い合って今日まで来たのだと思います。

由来するボディーの部材・構造の違い、弦設計や響板部分音特性の違い、アクションやハンマー特性の違い、そして調律師の技量等が関与してくると、ピアニストの個性、ホールの響き、観衆と相まって可能性はミクロの無限に進んで行った事でしょう。

その10 響板製作とAIの進化

さて、バイロイトの古参ピアノメーカー Steingraeber&Sohne(シュタイングレーバー&ゼーネ)が響板制作過程で細かい砂状の粒子を響板上面にばら撒いて駒に振動を与え、振動数により粒子が移動する様子、描く形状変化を確認しながら、何度も響板の仕上げを職人がカンナ修正するのは有名な話ですね。

ピアノの心臓部、響板だからこそ、大切な素材の個体差を確認しながらの作業と言えます。それ故に昔ながらの丁寧な方法をあえて残しているのでしょう。

イタリアの新鋭メーカー Fazioli(ファツィオリ)の響板高音部は2層~3層にして、あえて木目の方向をクロスさせ音響特性を変えています。

匠による一連の作業は時間と手間を要し、工作機械を利用した手合わせ作りのメーカーだからこそ出来る事だと思います。

また、近年の大手メーカー設計室ではAIを駆使して『響板f0』研究も進んでいる事でしょう。

昨年浜松で開催された国際ピアノ製造技師調律師協会の国際会議でヤマハさんの講演中、『響板特性が全くない音』を高性能スピーカーで聴かせてくださいました。コンピューターの進化と研究者の方々の執念のなせる業なのでしょうね。

実在のピアノには一部のKeyに響板特性が多かれ少なかれ作用するわけですから、本来はありえない『ヴァーチャル音』との説明がありました。

正直、私には楽曲ではそれほどの違いを確認、判断できませんでした。ただ、「素直に整った音だなぁ~。」とは思いました。

現実にはピアノは形あるものですから、『響板f0』は必ず存在し、影響して来るでしょう。

ピアノ設計をどのような理念や価値観で材質や形状を選択し、『響板f0』をどこまでどの様にコントロールしていくのかは製作者の醍醐味であり、メーカーの個性や魅力にもつながっていくのかもしれません。

近年、コンピューターの進化は将棋や囲碁の世界では名人を超えだしたようです。

ピアノにおいてもすでにヴァーチャル設計段階では人知を超えているのかもしれません。

シミュレーション試行期間の短縮や常識外発想の試験も比較的簡単に出来るようになったと思います。

ただ、ピアノは部品の多くが唯一無二の自然素材で作られます。

それ故、いままで超一流と言われてきたピアノ作りは匠の現物合わせの技が『頼みの綱』でした。

NC工作機械などの出現も見られますが、部材それぞれの個体差を肌で感じる匠の技は今のところ持ち合わせていません。

接着剤も含めて新素材を発明もしくは発見してピアノの部材を根本から見直すのか?

究極の匠の技を機械が身に付けるのか?

これらの課題がクリア―されたならば次世代のピアノが出現するのかもしれませんね。

その11 ユニゾン合わせで微妙に下がる音

それでは、『響板f0』がピアノ調律作業の中でどのように影響を与えるか考えたいと思います。

割り振り後にロングミュートを外しながらユニゾンを合わせていると・・・

『微妙に下がる音』ってありませんか?

前述したU3タイプを例に挙げるならば黒鍵の36G#・43D#でしょうか。

弾く強さにもよりますが、ユニゾンを合わせると0.5~0.8セントくらい下がる感じがします。

実は35G・42Dも下がっているのですが、これはなかなか気が付きにくい。

なぜなら、私の時代は割り振りの最初の4度37A~42Dを1.1回/秒などと机上の理論で教えていた時代でしたから、42Dが微妙に下がって案外都合良くつじつまが合ったのが理由の一つなのかもしれません。

それはさておき、なぜ下がるのか?これも『響板f0』の成せる業なのです。

響板振動は弦振動ほど単純ではないのとのことですが、やはり8度上5度4度3度(ド・ド・ソ・ド・ミ)と純正律に響くところが点在していく事が多いそうです。

つまり、24G#にf0を持つU3タイプの響板ボディーは36G#・43D#・48G#が良く振動する特性を持っている事になります。

現象として、割り振りの中の36G#・43D#は1本弦や2本弦では変化がないのに3本目のユニゾンを合わせると微妙に音程が下がるのです。

「自分のチューニングピンセット技術がまだまだ未熟なのか?」

そう思って精進してきた方々も多いのではないでしょうか?

ところが実は、未熟な腕が原因ではなかったのです・・・。

その12 響板インハーモニシティー

その微妙に下がるKey音には、たまたま『響板インハーモニシティーの影響が出てしまっていた』と考えられます。

1本や2本では下がる変化が少ないのは弦振動エネルギーが足りないからです。

3本になってパワーが増し響板振動が同期することで起こる現象なのです。

ならばピアニッシモでそっと弾けば下がらないのか?

そうです。下がらないのです。

実際のピアノ演奏では強くも弱くも弾きます。

その音はハーモニーの中で主音になったり、属音、下属音になったりもするでしょう。

つまり。U3タイプの場合は36G#・43D#はタッチの強さによって音程が微妙に変化するある意味とても表情豊かなKeyなのです。

他のピアノもこのような特性を多かれ少なかれ持っているKeyが割り振りの中に2~3音(場合によって4~6音)存在する事になります。

これらの特性はピアノの欠点ではなくそれぞれの個体の魅力として捉えるべきでしょう。

なぜなら、ピアニストはリハーサルでピアノと繰り返し会話を行う中で、その特性(個性)を理解尊重し、『響板インハーモニシティー』によるそれぞれの音の表情を読み取り記憶し、洗練されたタッチによって繊細かつ大胆に整えたり個性的な魅力を引き出したりする事が出来るからです。

そしてまた、『響板インハーモニシティー』は日々調律師が作る基礎音程部分のどれかにおいても作用していたわけです。

我々調律師は、ピアノの個体差によるこの作用を考慮し修正して基礎音程(ピアノの平均律)を作ることが基本になります。

その13 平均律の割り振り数値理論

ピアノ調律をメーカー育成所や専門学校等で学ぶ時、最近の割り振り(平均律)数値表記においては『弦インハーモニシティー』を考慮して4度や長3度のうなり数を理論値より少なめにして指導されるようになってきたようです。

ピアノ調律をメーカー育成所や専門学校等で学ぶ時、最近の割り振り(平均律)数値表記においては『弦インハーモニシティー』を考慮して4度や長3度のうなり数を理論値より少なめにして指導されるようになってきたようです。

これは我々の時代より一段進歩している指導法だと思います。

そしてそれは入門期の基準としてはそれでいいと思います。

しかし、その先を極めていくには、一律のビート(うなり)数字表記には無理というか限界があることを感じます。

割り振りのビートを数値指定したいならば、どのメーカーの、どの時代の製作で、どのサイズのピアノなのか明記して限定利用するべきでしょう。

そして、その上に『響板インハーモニシティー』の影響も考慮しなければならない。

ユニゾン後にピアノ本来の理想ハーモニーを目指すならば、ロングミュート使用の割り振りビート指定する場合においては、4度5度のうなりが高音側に向かってなだらかに増えるとは限らないという事が前提になります。

これらの矛盾を少しでも回避するためか、コンサートグランドの調律時やドイツ一流メーカーでは割り振りの範囲を広げて基礎音程を作る工夫(技術指導)をされている場合も多々見受けられます。

経験からくる知恵なのかもしれません。

幸いなことに例に挙げたU3タイプは響板にかかわるような大きな設計変更は行われていないようですから、『超絶!U3限定の割り振りビート値』とか作ってみるのは、面白いかもしれませんね。

また、スタインウェイ社も130年近く基本的な設計変更は行われていないようです。

興味ある方は『究極!スタインウェイB-211のための割り振りビート値』等を研究してみては如何でしょうか?

「理論から調律を学ぶなら、そして、アップライト等の小型ピアノで修業を始めるなら、最初にこれを理解して実践したかった。」と今ではつくづく思います。

理論と現実の歩み寄りが進んでよりハイレベルでの理論が構築され、今後の技術指導に生かされて行く事を期待したいものです。

それがそれぞれのピアノ本来のポテンシャルを引き出し、演奏者が求める表現力の幅が広がる事になると思います。

その14 響板同期と高音セクション

ちなみに、U3タイプの場合78Dくらいから上は、すべてのKey音と響板が同期するようになります。

その結果として、一般的に次高音セクションより高音セクションの方がバラツキなく良く鳴っている感じがする事や、調律時に78Dくらいから上は、少し高めにとったほうがまとまりやすい理由もこのためだそうです。

小型ピアノはダンパーがなくなる辺りまで響く音と響かない音、微妙に下がる音と下がらない音が混在し、音色や音量においてもばらつきも多く、我々調律師は悩まされる傾向にあります。

比較して、大型コンサートグランドピアノの場合は『響板f0』出発点がオクターブくらい低いために、中音から次高音セクションに入るバーの前後までは悩まされる傾向にありますが、次高音セクションに入って割合すぐにすべてのKeyで響板が良く鳴る(同期する)状態にある訳です。

小型ピアノと同じ3本弦の次高音セクションが長い弦で豊かに響く中低音に負ける事なく鳴ってくれるのはより広い大きな響板特性のおかげだそうです。

ピアノ製作においては、響板特性を伝統や経験の中でどこにどのように持って行くかで個性や魅力につながっていくと思います。

これもピアノ作りの難しくも面白い側面なのかもしれません。

その15 ミネラル成分の存在意義

ピアノはメーカー、設計、大型、小型にかかわらず多かれ少なかれ『響板インハーモニシティー』という特性(個性)が必ず現れる訳ですから、それを理解して味付けや魅力を残しつつ修正する作業は『ピアノ調律師』の領分になるのでしょう。

それは、一般的に音量音色を整える『整音』(せいおん)という作業に総称されるわけです。

メーカーの研修等ではヴォイシング(ハンマーの針刺しや硬化剤処理)やファイリング(ハンマー整形)等の作業が主になりますが、経年変化した使用中のピアノでは、それ以外にも多くの細かい一つ一つの作業が重要になってくる訳です。

例えば、ハンマー自体の重量やシャンクとのバランス。

弦とブリッジや駒との接地状態。

弦の状態など。

もちろん、調律や整調もかなりの比重でかかわってきます。

『響板インハーモニシティー』の特性を考慮することで、我々はこの不揃いの発生原因をそれぞれ分析し原因追究した上で調律や整調作業その他の作業を微修正しながら進めていくことが醍醐味でもあり技術の見せ所でもあるのでしょう。

ピアノってとても奥が深いものだと思います。

『人生の偉大なものは一見単純である』

私の好きな言葉です。

一見単純に見える自然界の水や大気の成分もミネラルやエアロゾル等が微量に存在することで安全かつ安定しているのだと言われています。

ピアノ音楽の音色やハーモニーが世界中の多くの人々に支持され、永く愛され続けている理由の一つは、鍵盤システムや打弦構造というアクションメカニズムもさることながら、一見単純そうに思える弦振動に『弦』及び『響板』の『インハーモシティー』(不協和性)というミネラル的副産物が極微量含まれ、その構造体(駒ピンの状態;後述)によって唯一無二の異なる表情を見せるからと思えるのです。

ピアノの音は

『自然界の摂理を人類が具現化(具音化)したもの』

かもしれませんね。

ちょっと脱線しました。話をもとに戻しましょう。

その16 ロングミュートにおける割り振りの盲点

つまり、現実のピアノでは、ロングミュートで3本弦の2本をミュートし、1本弦にしていかに素晴らしく割り振り(基礎音階)が出来たとしても実際の演奏の時は3本(ユニゾン)で鳴らすので『響板インハーモニシティー』が影響し『打鍵の強弱によってハーモニーがずれるKeyが必ず存在する』

という事です。

以前私は、ある電子楽器の専門プロフェッサー(教授)に、迂闊な質問をしたことがありました。

「最近のデジタルピアノはピアノに比べてどのくらい良いのですか?」

すると、

「君ね! 音の事を聞いているのかね? ならばデジタルピアノとピアノとを比べる事は非常にナンセンスだ!」

「まず、音源が違う。電子音もしくはサンプリング音と実際の弦振動の差だ。」

「また、小さいスピーカーから出る音と、大きさが1.5m以上ある箱から出てくる音の比較などまったく無意味だ。」

「デジタルピアノの魅力は音量調整や持ち運びの利便性、価格や調律維持管理が必要ないなどがある中で、我々プロはデジタルピアノとピアノの長所短所を熟知して利用している。比較や等級をつける事は一切しない。」と叱られてしまいました。

ピアノは鍵盤のオン・オフで音が出るのではなく、鍵盤がアクションを動かしハンマーが弦を叩き、弦が共鳴し、駒を伝わって響板が振動し、その振動が鉄骨やケース(ボディ)を震わせ、それらの多様な振動が空気を震わせることで人の耳に届きます。弾き方により多種多様な音色や音量が出せるのです。

一方、デジタルピアノはデジタルサンプリングされた音のデータの再生になるため、データ化された音の範囲内での音量、音色、音の減衰の再生となります。

つまり、ピアノとデジタルピアノはまったく別物というわけです。

ピアノのハーモニーには表情があり、その基礎音階である割り振りのところこそ調律時の打弦が重要で、かつ、それぞれのピアノの特性を理解してユニゾン後の最終的なハーモニー感の微調整をしていかなければならない事になります。

そして、ユニゾン後のハーモニー的にも精度が上がったそれぞれのピアノの割り振りをもとに、低音部・高音部へと調律を進めていきましょう。

弦インハーモニシティーを考慮した弦設計(メンズレーション)が次元の違う美しいハーモニーを導き出してきます。

その17 ピアノは大きい方がいいの?

ピアノの『響板f0』だけに焦点を当てて考えると、ピアノは大きければ大きいほど優秀ということになります。

しかし、低音と高音の音量音質バランスも重要ですし、重量や強度、置き場所の事やその他の物理的制限、いろいろな観点、要望から今それぞれのサイズが生まれてきたのだと思います。

大型小型にかかわらずピアノは完全ではありません。どこかに必ず矛盾(特性)を持っているものです。

そしてより、小型ピアノやアップライトピアノのほうが机上の理屈も通用せず、理論的な矛盾(特性)を強く多く持っている可能性が高いのは間違いないでしょう。

だからこそ、我々ピアノ調律師は家庭用小型ピアノには中途半端な理論より現物合わせの方を優先し、楽器個体それぞれの声をよく聞く必要があるという事になります。

コンサートグランドピアノの技術が、意外にも小型ピアノには通用しないことも多い訳です。

ならば、「小型ピアノは出来が悪いピアノなのか?」

決してそうではありません。小型ピアノはバランスよく作るのが難しいが故に、メーカーは苦心しながら鋭い感性で長年修正を重ね、見事なまでに一つの方向性をもって設計製作されたものも数多く存在しています。

多くの先人達の努力と感性のたまものが小型ピアノには受け継がれているのです。

そして、ご家庭にある小型ピアノこそが、本来の魅力を伝えることの出来る最前線であり、第一歩であるわけです。

その18 これまでのまとめ

これまでの内容をまとめると、

形あるもの、実在のピアノには必ず固有振動等の特性が現れる事。

特性が弦設計や響板のサイズ、形状、材料等によって左右される事。

個体差がある故に調律師の修業時代、調律学校や養成所で学んだ理屈、技法のままでは限界がある事。

内在する副産物を生かしながら改良、発展してきたピアノには、ある意味人類にとっての自然界の恵とも言える魅力と感動(独特のトーンとハーモニー感)がある事。

大型より小型のほうに特性が強く出る傾向にある事。(クセが強いんじゃ~)

だからこそ小型ピアノには魅力的・個性的な個体が多く、調律師による現物合わせの技量がとても必要かつ重要な事。

となります。

ピアノにおける色々なメーカーの伝統や歴史そして個体差がある事を知ることは我々調律師にとっては必要不可欠だと思います。

古いピアノや多くのメーカーから是非学んでいただきたい。

多くのピアノファンに喜んで頂く為に、また、成長過程のお子さんに、本物のピアノから奏でられるハーモニー感や響きの喜び、恵と共に感性を育んで頂くためにも、これからの時代、調律師はピアノの個体差をしっかりと理解し、尊重した上での羅針盤と技術が、特に必要になると思います。

長い間おつきありありがとうございました。

ここで、一旦終了いたします。

後編にあたる、その19~48は2021年4月の連載予定になります。

そこでは調律における具体的な実践法もお話ししたいと思います。

後編テーマ一部

・音の本質に迫る『響きの世界』

・音とリラックス効果の世界

・教会の建築構造と音響効果

・人が感じる能力「差音」(さおん;difference tone)の正体

・教会とパイプオルガン

・平均律の響きは汚いの?

・弾む(柔らかい)調律と弾まない(硬い)調律

・ピアノは打楽器・弦楽器?

・理論の平均律とピアノの平均律(equal temperament)の微妙な違い

・ポリフォニー楽器としてのピアノ調律実践

・ピアノはだれのためにあるの?

それでは、またお会いしましょう。

ピアノの響板特性とハーモニー調律(後編)

その19 森林浴と響きの世界

大変ご無沙汰しておりました。前編のその18までの主な内容は

・ f0 (エフゼロ)とピアノ響板特性

形あるもの、実在のピアノには必ず固有振動等の特性が現れる事。

・ ピアノ低音域の謎 響板インハーモニシティー

特性が弦設計や響板のサイズ、形状、材料等によって左右される事。

・ f0に近いKeyの発見方法

・ f0測定データ収集

・ ロングミュートにおける割り振りの盲点

個体差がある故に調律師の修業時代、調律学校や養成所で学んだ理屈、技法のままでは限界がある事。

・ ご家庭にある小型ピアノこそがより個性的・魅力的で、本来の魅力を伝えることの出来る最前線である事。

・ 内在するミネラル的成分(副産物)を生かしながら改良、発展してきたピアノには、ある意味人類にとって自然界の恵とも言える一期一会の感動(独特のピアノトーンとハーモニー感)がある事。

でした。

後編はピアノトーン癒し効果の理由とは何か?

音の本質に迫る『響きの世界』を探る事から始めてみましょう。

『森林浴』で言われてきたリラックス効果とは何か・・・。

それは、フィトンチッドで知られる樹木自身が醸し出すとされる防腐剤、フィノール系化合物の『香り』と言われてきました。

しかし近年の研究でわかってきた『森林浴』の正体は、『香り』とは別のものが重要だと言われて来ています。

はたしてその正体とは・・・

『音』

それも耳では聞き取れない音(可聴領域外周波数)『超音波』だと言われてきているようです。

それは、ある体験で確信に至りました。

その20 音とリラックス効果の世界

約7年前の5月の連休に山奥のスーパー林道を独りドライブ、ちょっとした『谷間』に車を止めホッと一休み。

そこは、1時間たっても車の1台も通らないとてものどかで静かなところでした。

お昼過ぎで日当たりも良く、両側は『杉の林』でした。

すると、左の林から鶯(ウグイス)が・・

「ホ~ ホケキョ!」

やはり、鶯君の響かせ方も管楽器なのでしょう。

単独でリラックスして鳴く時の鶯君は最初の『ホ~』と伸ばすところに4音程ありました。

管楽器のように自然倍音なのでしょう。体全体を身震いさせて出す感じの最も低い『ブフォオ~』をドの音とするとド・ソ・ド・ミと気分によって鳴き分けていました。

その21 鳴き合戦

しばらくすると右の林にも鶯が来たようで・・

「ホ~ ホケキョ!」

互いにライバル心むき出しの縄張り争い(鳴き合戦)が始まりました。

15分ほどの舌戦の末、右の鶯君、ブチ切れたように今までの3倍くらいのものすごい音量で

「ホッ! ホゲキョ!!!」

と鳴いてバサバサと飛び立っていきました。この場合、居残った左の鶯君が勝利になるのでしょうか?

それはともかく、最後の音量がものすごく「ホゲキョ!!!」の「キョ!!!」の後にその音が木々に乱反射して高周波がシャワーのように降りそそぎ・・・

『シュワワワ~~~ンンン』と林に長い間余韻が残りました。

『ケキョ!!!』の声にそんな高周波が含まれていたことにも驚きでしたし、風もない、車も来ない、はるか上空に航空機も飛んでいない静寂の中の出来事でした。

その22 静寂と超音波

5月上旬でしたから暖かく大気も乾燥していた事でしょう。

その時私は、こだまする響きとその後の静けさに何とも言えない心の安らぎを覚え、

「これだ!これが森林浴のリラックス効果の一つであり、森の中の『精霊のささやき』につながるのでは・・・?」

と感じたのです。

雅楽の『笙(しょう)』が鳳凰という想像上の鳥の翼をイメージして形作られ、『超音波』をも発生し、その有無で演奏空間全体の臨在感が著しく違うと言われる事にもつながりました。

オーディオファンの中にはCDからレコードに回帰される方々がいる事や、近年のハイレゾ音源開発の意味も合点がいきました。

その23 教会の建築構造と音響効果

それと共に、一部で『森の民』とも呼ばれる欧州の人々がこの針葉樹林で感じた『鶯体験』を、教会建築で利用したであろう事は容易に想像出来ました。

礼拝堂の柱を丸く樹木のように伸ばし、天井をより高くドーム型にする。

高周波がドーム天井に素早く一度集約して柱や壁やステンドグラスに反射吸音を繰り返し浄化されながらシャワーのように降りそそぎ、心地よい余韻を残しながら一瞬で消えていく。

彼らは、このような『超音波』漂う『リラックス空間』を礼拝堂に再現(演出?)したかったのだと思います。

これこそ人々が教会に求めた静けさの中の『精霊のささやき』を感じる『くつろぎの空間』なのでしょう。

その24 人が感じる能力「差音」(さおん;difference tone)

ところで、『差音』( difference tone.)はご存知でしょうか?

(差音(さおん)は、結合音の一種で、周波数の異なる2つの音を同時に鳴らした時に聞こえる、2つの音の周波数の差に等しい周波数の音である。 これは、うなりと同じだが聴覚器官の非直線性によって一つの音として認識されてしまう現象である。たとえば、440Hzと441Hzの音を鳴らすと、1Hzのうなりが生じる。とすれば、440Hzと490Hzの音を鳴らすと50Hzのうなりが生じる。50Hzのうなりは人間には聞き取れないため50Hzの音として聞こえる。これが差音の正体である。Wikipedia)

ピアノはコンサートモデルでさえ最低音からの十数鍵は物理的に第一部分音(基音)が発生していない状態です。それなのになぜ我々は最低音部をより低く感じることが出来るのでしょうか。

それは部分音(倍音)間の結合音『差音』を感じる(聴きとる)補正能力があるからなのだそうです。

その25 女声コーラスと神父の声

ある女声コーラスでの練習中、徐々に波に乗ってきて全員が綺麗にハモってきた時のことです。

「どこからか一瞬、octave低い男性の声が聞こえた。女性しかいないのに・・・。」という体験を話されていた方がいました。

この『差音』という現象が起こる瞬間、大音量ではありませんが、畏敬の念を感じるような地鳴りのような底鳴りのする優しい低い音を感じます。

ピンポイントで発生し、明らかに実音よりかなり低い音が、場合によっては人の声のようにも聞こえてきます。

もし教会で礼拝中に一部の人が、神父の声が壁や天井にうまく反響して超低音の『差音』を感じたとしたら、

「私はゴッド(デウス)の声を聞いた!」

「神が直に私に語りかけてくれた!」

と言いたくなるかもしれません。

なぜなら『差音』は我々の脳内で起こる補正能力現象ですから、まるですぐ横に来て耳元でささやかれている感じがするからです。

キリスト教は教会建築構造で、この現象も利用したかったのかもしれません。

その26 教会とパイプオルガン

教会や大ホールで大型のパイプオルガンを設計製作するとき、最低音のコントラC(約16Hz)を出す長く太いパイプが予算や物理的制限で取り付けられない場合があります。

この場合、コントラCを出す音のペダルKeyを踏むと発音するパイプが無いため、上のG(約24Hz・48Hz)とその上のC(約32Hz・64Hz)を同時に鳴らすことで、『差音』(約8Hz・16Hz)を発生させてコントラCを表現することはよくある手法だそうです。

つまり、パイプオルガン制作や調律の世界では『差音』をうまく利用することは「当たり前田のクラッカー!」(古い?)だそうです。

また、中高音域のハーモニーでも時として『差音』により何とも官能的な甘く豊かな響きを耳元に感じ、心からの安らぎを覚える事があります。

35年以上前の話ですが、大先輩で日本を代表するコンサートチューナーの方々が口を揃えて

「ヨーロッパに行ったら、何よりもまず古い教会に行ってパイプオルガン(古典調律)の音を聴くといいよ。」と飲みながらよく教えてくださっていたのはその体験が音作りにも調律にも大切な事をご存じだったからでしょうね。

その27 平均律の響きは本当に汚いの?

さて話は変わりますが、ある若い女性ピアニストと話をしていた時のこと。

彼女は音大生時代の講義において、

「平均律は転調する曲に対応するための妥協の産物だ。」とか、

「平均律は響きが汚くてハモらない。」とか、

「平均律での純正な響きはoctaveだけで、4度も5度も純正ではなく3度6度に至っては明らかに多くのビートが存在する。」と教わったそうです。

どうお感じになりますでしょうか?

平均律の響きは本当に汚いのでしょうか?

物理的には事実なのかもしれませんが、ピアニスト育成としてごもっともな授業内容なのでしょうか?

その28 弾む(柔らかい)調律と弾まない(硬い)調律

また、このようなことを話された若手男性ピアニストもいらっしゃいました。

また、このようなことを話された若手男性ピアニストもいらっしゃいました。

彼は、ピアノが大好きで子供のころから自宅のグランドピアノで毎日練習を重ねてきたそうです。

当然ピアノにもメンテナンスや調律が必要です。定期的に母が頼んで来てもらっていました。

彼は「ここだけの話、子供のころは調律のおじさんが怖くて申し訳なくて言えなかったけれど、調律後はいつも『がっかり』していた。」

「調律が必要なことは頭で理解していても、終わった後の硬い響きとタッチというか・・・、とにかくピアノの音が弾まなくなってしまう『がっかり』感の繰り返しだった。」

「それがトラウマになって、調律を頼むのがここのところずっと嫌だった・・・。」

これは、あくまで個人の意見、感想なのかもしれません。

それぞれ人には好みや感覚の違いもあるでしょう。

しかし、私は身につまされる思いがしました。

その29 園田高弘先生

ピアニストの故園田高弘先生も雑誌記者との対談中、日本とヨーロッパでピアノの違いについて語られています。

「ヨーロッパにあるピアノは長2度がきれいに響くのですよ。気候や建物のせいなのでしょうかねぇ・・・?」

先生はきっとご存じだったはず。

調律によるハーモニー感が明らかに違うとおっしゃりたかったのだと思います。

また、平均律では『長2度はぶつかる音』だと学んだ人たちにとっても『長2度が響く』とはちょっと『目からうろこ』かもしれません。

実際、長2度をうまく響かせた演奏を聴けた時は『ドキ!』とする事があります。実はこれも『差音』の『成せる業』もあると思われます。

その30 理論の平均律とピアノの平均律(equal temperament)の微妙な違い

さて、平均律理論はピアノが生まれるかなり以前から存在したのはご周知の事だと思います。

さて、平均律理論はピアノが生まれるかなり以前から存在したのはご周知の事だと思います。

しかしながら、当時の鍵盤楽器調律の実際は一部のハイカラさん(古い?)を除いて古典調律が好まれていたそうです。

それは人々にとって古典調律の方が当時の鍵盤楽器においては心地良かったからに他なりません。

その後、ピアノの進化と共に平均律が普及したとの事です。

そこには、楽曲の転調、やがて無調という作曲家の要請や時代の要望も当然ながらあった事でしょう。

それに加えて、ピアノが平均律を受け入れて広まっていくに値する音響特性を持ったこと。

詳しくは後述しますが、素晴らしいことに、ピアノが他の弦楽器と比べてかなり高い『弦インハーモニシティー』を持った事でしょう。

高音部に向かって弦は対数曲線を描きながら設計され第1部分音の『弦インハーモニシティー』は徐々に高くなっていきます。

バス弦では、巻線を使用し、理論値よりかなり短く設計されます。

これは欠点や妥協ではなく、あえて短く太くすることで、低音に向かっても部分音は益々高く『弦インハーモニシティー』を発生させ、平均律で4度・5度をほぼ純正にして『差音』を発生させてもoctaveが破綻しないように弦設計されたと考えられます。

そして、ピアノに内在する『弦インハーモニシティー』をうまく利用調整したことは、理論の平均律』と『ピアノの平均律』にハーモニー感の多大なる違い(物理的には微量かもしれません)を生み出し、それと共に平均律が受け入れられてきたと考えられます。

その31 ポリフォニー楽器としての調律実践

それでは、具体的に柔らかい(弾む)調律と硬い(弾まない)調律、そして、長2度が響く調律と響かない調律とは、一体何が違うのでしょうか?

ハーモニー感あふれる『ピアノの平均律』は、どのように調律すればいいのでしょうか?

結論から申しますと、

① 響板と弦のインハーモニシティーを考慮し、それぞれのピアノに合った『独自の割り振り』をしっかりと作る事

② 低音部に向かって長2度・4度・5度・長9度において『差音』が発生するポイントを探る事

③ ユニゾンにおいて後述する『弦連成振動』による作用でスィートスポットを広げ4度・5度・octaveに共鳴する範囲を広げ、『二段減衰』の特性を生かして音楽的な音の伸びを整える事

以上3つの連携により弾む柔らかい状態が生まれると考えられます。

何やら難しそうですが、素直に目の前にある『ピアノの声』(特性)に耳を傾ければいい事なのでしょう。

具体的に説明します。

その32 差音調律の実践(差音を引き出せ)

まず、『独自の割り振り』に関しては響板特性を感知、修正しながらの作業となるためユニゾン同士でハーモニーのチェックが度々必要となるでしょう。

割り振りのユニゾン終了後チェックしながら修正する事になる訳ですが、私の場合はたとえ半音近いピッチ上げでも、最初から最後までロングミュートを一切使用することがなくなりました。

響板と弦のインハーモニシティーを考慮した『独自の割り振り』を出発点に、低音部に向かって『差音』が発生するように調律実践を考えてみましょう。

最初は割り振りから低音側に向かってoctave調律で下がっていくときに間にある5度を同時に鳴らしてみました。(例;ド28C・ソ35G・ド40Cと鳴らす)

この場合は、下の5度(28C・35G)と上の4度(35G・40C)でoctave下の16Cの『差音』が発生する事になります。

コンサートグランドでは、この方法で最低音までほぼカバーできますが、小型ピアノの場合は最低音の1Aから2octaveくらいのKeyにおいて第1部分音が物理的には発生していない訳ですから、それでは表現できないKey音があることに気が付きました。

そこで考えたのが5度に5度を重ねて、つまり、長9度で鳴らす(例;28C・42D)手法です。

ドとoctave上のレ、同時に鳴らすことで、2 octave下のド(4C)の『差音』が鳴る(脳内で)ことが分かりました。ドとレ、園田先生が話されていた長2度の響きです。

長9度を基準にoctaveと長3度をチェックに利用し、低音調律を実践したところ、小型ピアノでも『差音』効果によって教会で鳴る鐘のような耳の奥で底鳴りのする低音部が感じられました。

欧米の超小型ピアノには、巻線の長さや銅線の太さにこだわってよく練られて設計制作されているモデルが多々あり、感動することもしばしばあります。

量産タイプの小型ピアノでは、巻線の設計をそこまで考慮していない場合も見受けられ、octaveが破綻するかもと心配しましたが、案ずるより実践がやすしでした。

もともとoctaveは『多少の幅』を持っています。協調しながら後述する『仲良し調律』を進めていくと破綻することなく『差音』効果も表れました。(CP70・CP80・KPはさすがに無理でしたが・・・ 古い?)

その33 『弦連成振動』を起こせ

ところで、octaveやユニゾンの調律時にチューニングピンを回しながら合ったと感じるところが長く持続する状態、つまり、「ほぼ合ったな。」と感じるところに『多少の幅』が存在するのはなぜでしょうか?

それは、『連成振動』と言われる共鳴現象が起こるからだそうです。

『連成振動』とは、

複数の振動体が隣接する状態にあり、かつ振動数が極めて近い場合に起こる同化作用のようなものだそうです。

つまり、一体化して一つの振動体になろうと引っ張り合う(つられて溶け合うような)現象だそうです。

『弦連成振動』には『響板インハーモニシティー』と同様にある程度のパワーも必要なのだそうで、ピアノが打弦式であること、進化の途上で、中高音部が隣接した3本になり、より太くなり、アイアンからスチールになり、バスは交差方式を採用する事によってミドル弦と隣接した状態を作った事でより強く現れた現象でしょう。

3本の弦間隔は音質にとても重要で、狭すぎるときの音は膨らみのない音になり、広すぎる時は緊張感に欠ける感じになるのはご周知の通りです。これも『弦連成振動』の影響だと考えられます。

それぞれ3本の弦間隔が整っている事も整音作業には重要な訳です。

その34 ピアノは打楽器・弦楽器?

ピアノは『鍵盤楽器』ですが、『打弦楽器』とも言われていますよね。

そこで質問です。

「例えばユニゾン調律の時、感覚的に『打楽器』・『弦楽器』どちらをイメージされていますか?」

調律師仲間でよく話題になる事かもしれません。

私は『打楽器』をイメージしてユニゾン調律する事をお勧めします。打弦時一瞬出る鍵盤上の音よりずっと上の超高次部分音を聴くのです。

それは、駒と響板に伝搬し一瞬空間を支配するより超音波に近い超高次倍音です。その音は瞬時に部屋全体に広がり、そして、壁や天井に反射して戻ってきます。可能な部屋ならばその反射音も聴いてください。

それは弦の縦波と針葉樹響板の柾目が醸し出す『鶯体験』のような森林の響きに近いものです。前述した『精霊のささやき』(響板のささやき)とでも言いましょうか、それを聴いて合わせてみてください。そして次の瞬間、響板ボディーのピーク音が優勢になります。

ピアノの美しい弦楽器的な音をイメージし、追及して調律されている方々からは、反対意見も聞こえてきそうですが、ご安心ください。

演奏者が自在なタッチでハーモニーとメロディーを生み出し、弦楽器にも打楽器にもそして、管楽器にもしてくださいます。

ユニゾンのいわゆるピークやシッポは気にしなくていいです。我々のここでの作業は音が出た瞬間的余韻が重要だと考えます。

その35 ミスチューニング

より完璧に合った状態のユニゾンを目指す事は、調律を学ぶ初期段階では重要な事かもしれません。

しかし、完璧ユニゾンを作ろうとして、高次部分音までも消してしまうことは、『弦連成振動』によって起こるピアノが醸し出すハーモニーの連携作用をも無くしてしまう事にもなりかねません。

熟練者が作る美しいユニゾンと言われる、いわゆる『ミスチュー二ング』状態とは『弦連成振動』がうまく発生している状況だと思われます。

ここでご注意いただきたいのは、『ミスチュー二ング』状態のユニゾンは音が出た瞬間的余韻が『合っている状態』で意図的に『シッポを伸ばそう』とか明らかに『狂っている状態』ではないと思われることです。

この状態のユニゾンは単音の美しさのみならず、ハーモニー間のスイートスポット(包容力)が広がります。

それにより、特に純正に近い4度・5度・octaveを弾いた場合、お互いで『弦連成振動』(同化作用;呼び水みたいな状態)を起こし、引っ張り合い、溶け合い、協調し合いながらより美しいハーモニーの基盤を作ると考えられます。

加えて、駒ピンは斜めに打ってあります。

打弦による弦振動は、初期の上下運動から駒ピンの角度と弦のテンションバランスによってすぐに(1秒後くらい)弧を描き始め徐々に円形から左右振動へと変化していくそうです。

それ故に、『二段減衰』というピアノ独特な減衰をするそうで、奏者が感じる音楽的な音の伸びを左右しているようです。

また、その後徐々に1本と2本に分かれて交互振動(位相反転)する事で物理的な伸びも増すのだそうです。(故高田努氏 『音を観る会』参照)

実際の演奏では、振動中の弦を再打弦する場合も多く、静止状態からの打弦とは異なる偶然性も加味し表現の幅がより広がるのだと思われます。

3本弦の『連成振動』及び『二段減衰』現象は、『弦インハーモニシティー』と並んでピアノ制作進化過程で生まれた神の手による奇跡の産物と言えるかもしれません。

そして『ピタゴラスコンマ』や『響板インハーモニシティー』は神のいたずらかもしれませんね。(笑)

その36 平均律とはイクオール「Equal」?

話は変わりますが、あるとき、ローランド製デジタルチェンバロで遊んでいました。

デジタルですから、もちろん調律いらず・・・。キルンベルガーやヴェルクマイスター、ミーントーン等の調律法が英語表記してあり、ダイヤル一つで変更できる優れもの機能付きです。

「便利なものだなぁ~。」などと見ていたその時、

「平均律はどれだろう?」

「Equalと書いてある。これかな・・・?」

英語圏はEqual Temperamentドイツ語圏ではGleichstufige Stimmung

「ともにイクオール・グライヒ(=)・・・。」その時にひらめいたのです。

「なるほど、そうゆう事か・・・。」

「平均律調律法とは『イクオール』調律なのだ!」という『シンプル』な事に・・・。

その37 調律ベクトルの変更

『イクオール』調律法とはどうゆう事であるか?

ピアノは不完全さを持っている個体です。例え純正とされるユニゾンやoctaveでもすべての部分音において完全なるイクオール状態など現実には存在しないでしょう。

また、12平均律でしかもポリフォニー楽器であるピアノ演奏の魅力を考えた時、完璧ユニゾン・完璧octaveを求めすぎる事があまり意味のないのも明らかでしょう。

このパラダイム転換が重要なところでした。

ゆえに、ユニゾン・octave優先の考えを改め、多くのハーモニーを聞いてチェックしながら『ニアリーイコール ≒(仲良し)』をより多く作る方向に『調律ベクトル(羅針盤)』を変更する事にしました。

調律学校で初期に学んだユニゾン・octaveをより完璧に合わせて、その他のハーモニーはチェックで利用するという過去の優先順位をパラダイム転換し、すべて平等『イクオール』に考える事にしました。

『ユニゾン後』の実際に演奏される状態の実音で、長9度・octave・4度・5度を出来得る限り『 ≒(仲良し)』になるように、どこかに負担をかけることなく協調させながら修正を重ねる方法です。

長9度・4度・5度 < Octave(優先) ⇒ 長9度・4度・5度 ≒ Octave(協調)

その38 不要になる理論的思考

作業法について説明します。

今までの調律では、低音部はoctaveを鳴らして作業するのですが、octaveは瞬時の確認のみにして、長9度を鳴らしながら『差音』を感じ、ピンポイントの響きで調律します。

そして、ユニゾンを合わせた後でoctave・4度・5度・長9度の仲良し具合をその都度チェック修正しながら進めていきます。

長9度音程に手(指)が届かない場合は、例えば28Cを取る場合はその上の長2度・4度・5度(28C・30D・33F・35G)を鳴らして修正、その後octave(28C・40C)のチェック。

高音側に行くときは下の5度・4度・長2度(45F・47G・50B#・52C)を鳴らし修正octave(40C・52C)でチェックする方法でも十分可能です。

ピンポイントで『差音』が響くところを探りながらoctaveと長3度はチェックに使用する方法です。

つまり、長3度、4度、5度、octave、長9度(長2度)の響きを調和させながら進めていくわけです。

初期のころは一音一音のユニゾンを決めてからのチェックになるので時間がかかりますが、次第に慣れてきたら、結果的には早く進むようになります。

するとそこでの作業には、4度より5度のうなりの数が少ないはずだ(・・・)とか、高音に向かってビートが増えるはずだ(・・・)とか、調律カーブがどうだとかの理論的思考が一切不要になってくるはずです。

その39 仲良し調律

中音・次高音辺りの調律時には『響板インハーモニシティー』の影響を考慮して進める事も重要でした。

仮に『響板f0』が白鍵で出発しているピアノを調律する場合、白鍵はほんの少し高めに、黒鍵はピッタリで大丈夫という傾向になります。

それをほんのちょっと意識するだけで時間短縮と精度アップにつながりました。

結果、長3度・octave長 3度・2octave長 3度が、きれいに流れるように整いました。

ビート数も理論値に比べ、高音に向かってはなかなか増えない、低音に向かってもなかなか減らない状態になりました。

そして、回数を重ねるうちに、ピアノは大小にかかわらずそれを目指して弦設計されている事に気が付いて来るはずです。

また、この方法がハーモニー間での『連成振動』発生を促す事にもつながったのだと思います。

『ハーモニー(仲良し)調律』をする事で、響きの単一化、ピアノ演奏の魅力や表現の幅を狭くするのではないかとの懸念もありましたが、現実は逆でした。

音が弾み、伸びやかで、タッチも柔らかく軽くも重くも感じられるようになりました。

ハーモニーもトニックでは平安でより暖かく対して、ディミニッシュではより不安、緊張感が増しました。

そしてそこには、そのピアノの個性ともいえる響板と弦のインハーモニシティーが現れるからなのでしょう。奏者のタッチとも呼応して、表現に幅のあるより魅力的な演奏になったのです。

「平均律でもうまく調律されたピアノの場合は、綺麗で純正に近く感じる美しいハーモニーも出て来るものなのだ!」と実感が出来ました。

完全ではないピアノの最後の詰めにピアノ調律師の羅針盤と技術が大きくかかわっているのだと再確認出来た経験でした。

『イクオール』調律法は、弦にインハーモニシティーが強く発生していて、低音部は巻き線を使い、中高音部は対数曲線で弦長を設計され、太さ硬さも材質も探求され続けてきた集大成のピアノだからこそ可能な心地良い調律法となった訳です。

その40 整ったハーモニー感をピアノは覚えて蓄積していく(砂上の楼閣から石造りへ)

絶妙なバランスで弦設計された20トン近いテンションが、そのライン上にうまく乗っかっている証でしょう。

ピアノの声を聞き響板特性と弦設計に則った調律を施す事で、その後のピッチ低下や狂いが非常に少なくなる状態にもなりました。

そして、これらの作業は積み重ねにより高度なレベルが実現できる訳で、一度や二度、1年や2年で完成と言える代物でもないのかもしれません。

以前、ドイツ一流ピアノメーカーの社長が言われていたことを思い出します。

「当社一番のライバルは当社の中古ピアノだ。」

「当社のピアノは製造後20年くらいまでは中古と呼んでもらいたくない。なぜなら、新品より良い音が出て当たり前だからだ。」

この話を裏付けるように、ドイツではプロフェッサーが新品ピアノを選定購入する際、お店に一番長く展示してあるピアノを教えてもらい、ろくに試弾することもなく、それに決める事もあったくらいです。

求めるメーカーと購入する販売店及び技術者への厚い信頼があるからできる事でしょう。

『エイジング』つまり、『有効な時間の経過』もピアノにとって重要な要素になるわけです。

その41 画一化と均一化

ご存じの通り、ピアノは色々な自然素材(木材、金属、皮、羊毛、紙等)から成り立っています。

使用状況や頻度、湿度温度などの環境条件、時間の経過で、それぞれ異なった反応をするからです。

日本での年に一度のピアノ調律は主に音律が狂ったから行うのに対し、ヨーロッパのそれは多少の音律のずれもあるでしょうが、多くはピアノの成長と共により高次元での調整調律を重ねる事を意味し、考え方が根本的に違うと理解できました。

以前の私は、大ナタを振るう事や効率化やスピード、オートメーション化、画一化をどこかしら作業の中で意識していました。

製作現場や1年で元に戻ってしまうくらい環境が整ってない時代の作業ならばある程度はそれもいいのかもしれませんが、本来のピアノ調律の現場では『画一化』と『均一化』は違うと言う事に気が付きました。

修正したらまたその変化を感じ、徐々にピアノのポテンシャルが最大限発揮できる高みへと積み上げていくものなのだと今更ながら気が付いたのです。

『一つ拾えば一つだけきれいになる』

今大切にしている言葉です。

安定したピッチ、響き、音色、ハーモニー感、タッチ、etc.・・・ 終わりのない作業とも言えます。

そして、それプラス心地良い空間において時間の流れも大切だという事になります。

『3D』(ピアノ)+『有効な時間経過』・・・理想のピアノとは『4次元的な物』なのかもしれませんね。

その42 住宅環境の劇的変化

幸いなことに30年くらい前から日本の住宅環境が劇的変化を遂げてきています。

気密性に優れ、エアコン、除湿器、加湿器等で温度湿度のコントロールが年間において可能になりました。

ヨーロッパと同じような『有効な時間経過』でピアノを長期にわたって維持管理する事が出来るようになった訳です。

ピアノ(山口県にあるシーボルトのピアノ)が日本に伝来してから200年。

やっと日本でピアノの持つ本来の弾きやすさ、魅力的な心に響く音を一般家庭でも育み楽しめるような時代になった事は誠に喜ばしいことです。

チェンバロやヴァイオリン属等を所有管理されている方々は温度湿度の管理についてよく考えられている方々が多いと思います。ピアノもそれと同等に温度湿度を管理することが望ましいでしょう。

調律も狂いにくくなり、調整もより高次元の作業の積み重ねが可能になるわけです。

その43 『郡司すみ』先生の言葉

『あれから40年・・・』

国立音楽大学別科調律専修で学んだ2年間を思い出します。

そこでは調律、整調、修理の実習に加えて、ピアノレッスンやピアノ設計・製図、物理、楽典そして、ピアノ構成論の授業を受けることが出来ました。

同大学教授博物館長(当時)故『郡司すみ』先生が授業『ピアノ構成論』の締めくくりでお話しされたことを今でも思い起こします。

「2年間、私は皆さんに講義してきましたが、あなた方には理屈で考える技術者ではなく、実践に学ぶ匠、職人と呼ばれる人になってほしいですね。(ニコ!)」

その時は理論の授業をされてきた郡司先生の言葉だけに不思議に感じました。

今考えると、耳が痛い。

理論、理屈はあくまでも補足であってピアノを弾いたり聴いたりするのは人である事。

ピアノが進歩してきた過程で多くの考えが実践され、ほぼやるべきことはすべてやって洗練されてきた事。

そのピアノが語ってくれる声を真摯に受け止めてしっかりと聞く事。等々・・・。

実に深い言葉でした。

その44 『田中信男』社長の言葉

また、ここのところ故『田中信男』社長の言葉も良く思い出します。

JPTA(日本ピアノ調律師協会)初代会長に就任され8年会長を務め、その後、IAPBT(国際ピアノ製造技師調律師協会)初代会長にも選任された方です。

JPTA発足前、東西にあった調律師の団体を、全国統一して法人化するために国中を飛び回り、代表者間で腰を据えての長い話し合いが続けられたのだそうです。

そうして、1973年に文部省管轄の(社団法人)日本ピアノ調律師協会が設立されたのだそうです。

田中社長は、

「ピアノは文化的な物であり、情操教育にかかせない物である。」

「ピアノ調律師の『師』は『師匠・先生』の意味を持つ。」

「『師匠・先生』に上下があってはならない。」

「皆で話し合い考えに考えた結果、我々『ピアノ調律師』は文部省管轄が望ましいと決めた。」

そして、晴れて協会設立の際には、

「明治生まれの諸先輩方々に、『これからは若い人たちの時代だ。』と言われ、当時若手の方だった私(大正生まれ)が会長に推された。」

と飲みながらよく話されていました。

明治・大正・昭和初期生まれの諸先輩方が共有していたピアノへの熱い思いを直接聞けたことは、私の財産でもあります。

その45 三六(さぶろく)調律

今回、『ハーモニー(仲良し)調律』『イクオール調律法』と命名した『調律ベクトル』(羅針盤)は、『三六(さぶろく)』と呼ばれていた3度・6度を整えることを優先し、4度5度はチェックとして利用する明治期から徒弟で伝えられていた調律法に考え方や響きが近いのかもしれません。(詳しい方がいたら教えてほしいものです)

ピアニストやピアノ講師の方々の会話の中で『調律』という言葉、表現には、tuningのみならず、その他すべての作業を含んで話される場合がよくありました。

「鍵盤が戻らないから、弦が切れたから、音色・タッチが揃わないから、ペダルから雑音がするから・・・。」

「調律に来てください。」と連絡頂きます。

明治期からの『ピアノ調律師』という命名には、ドイツ徒弟制度や国家資格『グラヴィチェンバロ クラヴィア バウ マイスター』の意味が含まれていたのでしょう。

徒弟で修業された方々は『ピアノ調律師』と呼ばれることに『誇り』と『志し』を持ち、師匠の後ろ姿や作り出すハーモニー、実体験から多くの発見と知恵を学び、実直にピアノの声に耳を傾けながら根気強く実践されていらしたのだと思います。

その46 ピアノはだれのためにあるの?

ピアノは本来だれのためにあるのでしょう。

ピアノは『聴く人』がいたから生まれたのでしょう。

この歴史ある、多くの部品からなる、繊細で、とっても重たい精密機械で、心に響く音を奏で、世界中の人々に親しまれているピアノという楽器は、

山や森から大自然の恵みがあって、『作る人』や『修復する人』がいて、『売買する人』がいて、『運ぶ人』がいて、ピアノの『部屋を作る人』がいて、『空間を維持管理する人』がいる。

そして、『楽曲を作る人』『弾く人』がいて、『ピアノ調律師』が生まれた。そして、『聴く人』に届く訳です。

ピアノは伝統文化そのものであり、それぞれの連携から生まれる感動と喜びの世界があります。

我々『ピアノ調律師』は、大自然の恵みに感謝すると共に、ピアノそれぞれの歴史や特性を理解して、魅力を伝え続けることが本命なのでしょうね。

その目的と立ち位置を忘れることなく日々の作業を進めていきたいものです。

その47 ピアノメーカーの個性

元来ピアノは、『メーカー』の独自性と主張を『ピアノ調律師』が理解、尊重して整え、『ピアニスト』はその特性を認知した上で楽曲の魅力を引き出し、自己表現するという3者のコミュニケーションが必要不可欠な物でした。

ピアノがある意味優秀(例えば響板特性が少ない整った状態)になればなるほど、『ピアノ調律師』の職人技は必要なくなり作業もより楽にスムーズになることは間違いないでしょう。

『ピアニスト』もピアノの個性や特性が少ないことは、不揃いや個体差も少ないことを意味しますから、どこのピアノでも同じ弾き方で表現出来、とても安心かつ楽になる事でしょう。

しかし、平均化されすぎる事は独特の魅力、個性も徐々に失う事を意味します。

聴衆もそれぞれメーカーの魅力や『ピアニスト』との特性・個性のぶつかり合い、コラボレーションによる直感的、感覚的、そして瞬間的な魅力ある演奏会に出会うことが少なくなるかもしれません。

『ピアノファン』や『ピアニスト』、そして我々『ピアノ調律師』の未来を考えると、それぞれ匠、職人が介在出来る部分は残っていって欲しいものですね。

その48 奇跡的な魅力連成振動と二段減衰

また、我々『ピアノ調律師』がピアノの奇跡とも言えるユニゾンやハーモニーの魅力、『弦連成振動』や『二段減衰』の魅力をうまく引き出さなければ、時代はデジタルピアノに取って変わられる事にもなりかねません。

繰り返しになりますが、ご家庭に多い小型グランドやアップライトの魅力・ポテンシャルを引き出す為には、『ピアノ調律師』の技量がより重要になります。

小型ピアノほど、仕上げていける要素を多く持っている事や理解ある技量の差が表れる事を認識して作業する必要があると思います。

前回の『ピアノが語ってくれたもの』から18年もの歳月が流れてしまいました。

その時にはうまく表現出来なかった調律に今回は焦点を当てる事が出来たかと思います。

『響板f0』『差音』『弦連成振動』の記述に関しては国立音楽大学准教授(当時)の故『森太郎』氏のレクチャー及び、同氏を招いての社内勉強会で多くのヒントを頂いた内容です。

『あれから40年・・・』私も色々と勘違いや遠回りをしてきたようですが、それはそれでいいのかも・・・です。

「目の前にあるピアノが集大成で、一番の先生です。」

「いろいろ『癖が強い』先生にも学んでみましょう。」

「ご自身の感性、耳を信じて1台1台ピアノを観て自分の頭で考えて作業してみてください。」

音楽の世界は『解』が一つでないのは明らかです。一つの考え方としてご参考にしていただければ幸いです。

ジャパン・ピアノマイスター・アソシエーションを志した文部省管轄(当時)の(社団法人)日本ピアノ調律師協会の発足から今年で48年目(約半世紀)になるようです。時代も平成から令和になりましたね。

「これからは『あなたたち若い人たちの時代』ですよ。」

お付き合いくださり、ありがとうございました。今回はこの辺で・・・次回も18年後かな?(笑)

(一般社団法人)ピアノ調律師協会会員に向けて 2021年5月

お し ま い