『ベヒシュタイン技術者の会』発進

『ベヒシュタイン』は長い伝統の中で、時代と共に作曲家や演奏家、コンサート会場、そして『ピアノ調律師』と共に洗練され、今も進化し続けている現存する唯一のメーカーと言っても過言ではありません。

また、日本の黎明期に多大なる影響を与えたピアノメーカーとしてもご周知の通りです。

クラシック音楽を学ぶ上で、『ベヒシュタイン』グループのピアノが最高のパートナーに成る事は、皆様も経験上ご理解いただけていると思います。

ベヒシュタインで演奏やレッスンする意義は、テクニックのみならず、音楽的感性の向上、ハーモニー感や和声をより感覚的・実質的にとらえ学べる事、鍵盤楽器の特性を肌で感じる事、楽曲に対するインスピレーションが湧いて来る事等々、ピアニスト・ピアノ講師の方々が多くを語ってくださっています。

そしてそれは我々『ピアノ調律師』にとっても同じく言えるでしょう。

芸術品と言われるピアノほど『ピアノ調律師』のかかわりが重要になることは皆さまもご実感されていると思います。

そして、『ベヒシュタイン』は数多くのピアノメーカーの中で、『ピアノ調律師』の技量や感性によって引き出されるポテンシャルが最も大きく左右されると感じています。

私にとって『ベヒシュタイン』のDNAを感じながら、ピンポイントで可能性が変化する一連の作業は、その芸術性に触れながら所有者と共有出来る喜びと感動の日々なのです。

それ故、『ベヒシュタイン技術者の会』の存在意義と今後の啓蒙活動はとても重要と考えます。

同会のコンセプトにはベヒシュタインを作る方々、修復する方々、販売する方々、運ぶ方々、納める部屋やその響きを作る方々、その部屋を維持管理する方々、ピアノ調律師、レッスンや演奏する方々、そして魂に響く音を聴く方々に対する畏敬の念が含まれていると思います。

現行の『ベヒシュタイン』グランドピアノはその最大の魅力でもある音の透明感はそのまま残し、総アグラフからカポダストロバーに復興し、全体の音量バランスが整いパワーも増しています。

新しいD-282コンサートモデルにおいては響板特性(エフゼロ)を以前の11Gから短3度高い14B♭に変更し、タッチに格段の改善が見られ、歴然とコントロール性が向上し、あらゆる面のバランスが整いました。

これにより、ベヒシュタインを愛するピアニストにとって演奏表現がとても行い易くなりました。

今後、ますます多くのピアニストや教育者から支持、賛同を得られていくのは間違いありません。

『ベヒシュタイン』グループの怒涛の快進撃、第三段はこれからです。

なぜ『ベヒシュタイン』でなければならないのか?

その証明に少しでも参加できることに誇りを感じる毎日です。

音はその場で消えていきます。

ですから、一人一人に素敵なハーモニーをお届けするのは『ピアノ調律師』の使命でもありますね。

ぜひ、皆さんでベヒシュタイントーンの感動の響きを日本中に広げて参りましょう。

『ベヒシュタイン技術者の会』ベヒシュタイントーンシリーズ Vol.1

ピアノの最低共振周波数;f0(エフゼロ)

f0(エフゼロ;第0フォルマント)とは、その物体が発生することのできる最も低い固有振動周波数で単位はHz(ヘルツ)です。楽器も含め形あるものにはすべて存在し、同じ材質形状ならば小さければ高く大きくなれば低くなります。

ヴァイオリンやチェロ等のf0(エフゼロ)によって起こるとされる『ヴォルフトーン』と呼ぶ現象は比較的有名です。

ピアノの場合、その最も大きい振動体である『響板』によって決定されるそうです。

響板の厚みや形状、材質や比重により多少の違いがあっても、より大型ピアノのほうがf0周波数は低いことになります。

ところで、ピアノは奥行3メートル近くに及ぶコンサートモデルでさえ最低音から1オクターブ位は、実際には第1部分音(基音)が発生していないそうです。

1A(A0)のKey、周波数約27.5Hzを出そうとすると奥行が6メートルくらい必要となるそうで、f0周波数はコンサートグランドピアノで50Hz前後、奥行180cm位では100Hz前後だそうです。

100Hzといえば23G((G2)あたりのKeyになるでしょう。

この場合の23G((G2)の部分音構成の特徴は、弦インハーモニシティーの影響が『特に第一部分音(基音)において少なくなる』ことです。

理由は『響板f0』周波数と弦振動が同期(一緒に振動)するので、特に駒位置での弦の屈折がほとんどないからだそうです。

『響板f0』に同期したKeyの音像は比較するとちょっと『うつろ』な感じが多く、立ち上がりがゆっくりで、遅れてブオンとボディー全体が震える感じです。

グランドピアノなら前かまちか腕木に、アップライトなら親板か腕木に手で触れながら低音部をフォルテで打鍵し、その振動でビリビリするKeyがあることで推測できます。

響板構造もそれほど単純ではないでしょう。低音弦が多くの部分音を有することで、部分音の影響が出て影武者が現れる場合も多々あります。

2音間にまたがるものや、複数Keyに飛び飛びで感じられる場合もあります。

ピアノの最低共振周波数はそれぞれのピアノの個性に大きく影響します。

そして、形あるピアノは出発点(エフゼロ)の位置によって『白鍵属と黒鍵属』に分類され、実はそれぞれのKeyの音量や音色に影響を与えているのです。

『響板f0』測定結果表

黒鍵は#表記 ピッチ442Hz

グランドピアノ

No. メーカー 機種 奥行cm 製造年 外装 鍵盤形状 f0 KeyNo. ()内影武者

1 ベヒシュタイン D-282 282 新品 PE黒艶出 B? 14A# 黒鍵属

2 ベヒシュタイン D-280 280 2008 PE黒艶出 S 11G 白鍵属

3 ベヒシュタイン EN 280 1984 PE黒艶出 S 11G 白鍵属

4 ベヒシュタイン C-232 232 1994 PE黒艶出 S 17C# 黒鍵属

5 ベヒシュタイン C 221 1979 PE黒艶出 S 19D# 黒鍵属

6 ベヒシュタイン B-208 208 1999 PE黒艶出 S (17C#)19D# 黒鍵属

7 ベヒシュタイン B-203 203 1913 PE黒艶出 S 18D 白鍵属

8 ベヒシュタイン V-200 200 1891 PE黒艶出 S 22F# 黒鍵属

9 ベヒシュタイン M-180 180 1970 PEマホガニー艶出 S 22F# 黒鍵属

10 ベヒシュタイン M-180 180 1971 PEマホガニー艶出 S (17C#)24G# 黒鍵属

11 ベヒシュタイン M-180 180 1978 PE黒艶出 S (21F) 23G 白鍵属

12 ホフマン T177 177 新品 PE黒艶出 B 22F# 黒鍵属

13 ベヒシュタイン L-165 165 1927 PU黒艶消 S (23G)24G#(25A) 黒鍵属

14 ベヒシュタイン L-165 165 1927 LP黒艶消 S (18D) 25A 白鍵属

15 ベヒシュタイン B160 160 新品 PE黒艶出 B 22F# 黒鍵属

16 ベヒシュタイン A160 160 新品 PE黒艶出 B 23G 24G#

17 ベヒシュタイン A160 160 新品 PEマホガニー艶出 B 23G 白鍵属

18 ベヒシュタイン K-158 158 1991 PE黒艶出 S 30D 白鍵属

19 ベヒシュタイン K-158 158 1992 PEマホガニー艶出 S 29C# 黒鍵属

20 ベヒシュタイン S-145 145 1935 SHマホガニー艶消 S 28C 白鍵属

アップライトピアノ

メーカー 機種 高さcm 製造年 外装 響板形状 F0 Key ()内影武者

1 ホフマン 128 128 新品 PEウォルナット艶出 S 21F 白鍵属

2 ベヒシュタイン コントア118 118 新品 PEマホガニー艶出 B 23G 白鍵属

3 ベヒシュタイン ミレニアム 116 新品 PE黒艶出 B 23G 白鍵属

4 ベヒシュタイン A114 114 新品 PE黒艶出 S 26A# 黒鍵属

5 ベヒシュタイン A114 114 新品 OPウォルナット艶消 S 22F# 黒鍵属

ポリエステル;PE ポリウレタン:PU オープンポア;OP シェラックニス;SH ラッカー;LP

響板クラウン形状 円筒形(連峰型);S 球面形(独立峰型);B

あくまでも個人的な計測結果なので参考程度にお考え下さると幸いです。

次回は弦振動の屈折によるインハーモニシティーの発生とテンションによる音色(透明感と緊張感)の違いについて考えていきたいと思います。ありがとうございました。

『ベヒシュタイン技術者の会』ベヒシュタイントーンシリーズ Vol.2

ピタゴラスコンマへの挑戦『弦インハーモニシティー』ベヒシュタインの弦設計とは

ピアノに限らず楽器の音には「基音」(第1部分音)と共に「倍音」(第2~部分音)と呼ばれる音を含んでいます。この倍音構成がそれぞれ異なる楽器の特徴ある音色を作っていることはご周知の事と思います。

その中で打弦楽器であるピアノの発音は他の楽器と異なる部分があります。それは、『二段減衰』という独特の音の伸び方をすることや、人が認知できるほどの強い『弦インハーモニシティー』(不協和性)が発生している事です。

弦長は高音部に向かって対数曲線を描きながら短く設計され基音の『弦インハーモニシティー』が徐々に高くなっていきます。

また、バス弦も最低音に向かっては理論値より短く設計され、巻線を使用する事でしなやかでありながら太く短くすることで徐々に強い『弦インハーモニシティー』を発生させ、平均律で4度・5度をほぼ純正に近い『差音』を発生するポイントで調律してもオクターヴが破綻しないように設計されたと考えられます。

鋼鉄製のミュージックワイヤーで鋳物フレームを使用し全体のテンションが20トン近くにもなる現代のピアノは、必ず音色にまで影響を与える『弦インハーモニシティー』を持っています。

『弦インハーモニシティー』の特徴は、基音を含む各倍音すべてに理論周波数より若干高くなる特性が加味されるという事です。

例えばベヒシュタイングランドの場合ピッチ442Hz Key No.49の基音で約0.6~0.7セント(1セントは半音の100分の1)前後高くなる不協和性を持っています。理由は、弦がその長さに比較して鋼鉄製で堅く太いため弦振動の両端や倍音発生時の各節の部分がフレキシブルに曲がらないことで実際の振動域が理論値より短くなるためです。

このため、第2、第3、第4部分音とより高い倍音ほど割合的に強い影響を受けることになります。

また、高音部になるにつれて弦長が短くなるので、弦が細くなるにもかかわらず大きくなります。最高音の88C鍵に至っては14~20セント発生します。結果 として人の耳で快く感じる調律を施した場合、ピアノの最高音Cの基音は理論値周波数より半音の5分の1位高くなります。つまりピアノはピッチA=442Hzで調律しても次高音部でピッチ442.5~443Hz高音部でピッチ443~444Hzの楽器になるわけです。これが何を意味し、どのような効果があるのでしょう。

『弦インハーモニシティー』は弦直径の2乗に比例し、弦長の4乗に反比例し、振動数の2乗に反比例するそうです。そこに弦メーカーの係数を方程式に当てはめことにより算出可能です。同メーカーではグランドの方がより高い傾向にあります。

一般的に『弦インハーモニシティー』が高いと鋭い緊張感のある音色になり、低い場合は柔らかい音になる傾向があると言われています。ベヒシュタインの設計は多くのメーカーの中で最も高く設計されています。それに加えてハイテンションであったことも重要でベヒシュタインの比類なき音色の透明感と各音の独立感はここからも生まれてくるようです。

『弦インハーモニシティー』が高い設計とは音に舞台化粧を施すようなもので、ある程度の距離をおいて聴くとバランスが良い音色になるようです。これはコンサート会場で多くの聴衆に届けるために多少緊張感のある音づくりをして、いわゆる遠鳴りを目指したからで、初めてピアノでリサイタル行ったリストに喜ばれた事でしょう。

また、先ほど述べましたように調律カーブによって平均律の5度の響きに純正に近い透明感を生み出しました。高音部に行くにしたがって高次倍音が整理され少なくなっていく事も幸いしました。

重要になるのは、弦設計が決定されたならば、その他の部品も同一方向性を持っていることが必要不可欠になります。そのコンセプトに合致した響板、響棒、除響板、カットオフバー等の形状や材質も重要です。ベクトルが合ったハンマーや部材選びも必須です。

ご存知のようにピアノは数千もの部品の集合体です。適材適所にたどり着くまで想像を絶する時間と努力が続けられ現在も積み重ねられていることでしょう。

創業者カール.ベヒシュタインは『地面に生えている草の伸びる音を聴くことが出来た。』という逸話が残っているほどの『兎の耳を持つ』と言われた音に関して天才的な能力の持ち主であったそうです。

彼は人類の恵みであるとも言える『ベヒシュタイントーン』をこの世に生み出しました。

近年のベヒシュタインの弦設計について考えると、テンションを少し緩めて響板への負担を減らしながら、そのバランスの黄金律を探求しているようにも思われます。

また、その代えがたい魅力を保つための響板設計も再考・改良されて来ているようです。

常にチャレンジャーであるベヒシュタイン。

ベヒシュタイントーンに魅了されたピアニストや調律師はその演奏や作業が鏡のように自分自身に返って来るジレンマも享受することになります。

なぜ?ベヒシュタインでなければならないのか?

この問いは我々『ピアノ調律師』にとっても永遠のテーマなのかもしれませんね。

次回は「ピアニストが一言『タッチ』と表現したとしても・・・」についてお話します。

ありがとうございました。

『ベヒシュタイン技術者の会』ベヒシュタイントーンシリーズ Vol.3

ピアニストが一言『タッチ』と表現したとしても・・・

ピアニストと調律師は『目の前にあるピアノに理想的な状態を求める』という目的を共有出来たとしてもコミュニケーションにおける表現の違いを感じてきました。

それは「ピアニストは『演奏タッチ』を頼りに音量音質のトータルバランスで語り、調律師は『到達タッチ』(整調寸法)と単音の音色(ユニゾン・整音)等の細分化された作業で語る」というところです。

さて、ピアニストが一言『タッチ』と表現したとしても『タッチ』なる言葉の意味は広く使用され、全体をあらわす場合と一部分をあらわす場合があるので定義しましょう。

1・アタックタッチ 指と鍵盤の接触する時の感触(上部雑音)

2・ストロークタッチ 『サウンドポイント』までの駆動過程のタッチ感(ハーフタッチ)

3・到達タッチ 『サウンドポイント』から底まで到達タッチ感(アフタータッチ・下部雑音)

4・解放タッチ 底から戻り過程のタッチ感(アフタータッチ・トリル・同音連打)

5・トータルタッチ 1〜4までの総合タッチ感

6・全鍵タッチ 鍵盤全域のタッチ感

7・演奏タッチ 演奏法や演奏技術、ハーモニー感、音色等の表現手段

1・アタックタッチとはいわゆる手触り、白鍵の面取りや表面の状態、材質、例えば象牙なのかアクリルなのかでも異なります。

黒鍵も同じく形状、材質、表面処理などで影響します。指爪の接触音等の楽音に悪影響を及ぼすとされる『上部雑音』はアタックタッチで発生します。

2・ストロークタッチはハーフタッチと呼ばれることもあり、途中でダンパーが始動します。

始動が軽いのか重いのか、ハンマー質量を感じながら途中で不自然な抵抗がないか等チェックが必要です。

『サウンドポイント』とは音の出るポイントを意味します。

ご存知のようにKey 稼働領域約10mmの中で発音するポイントは底から2~3mm手前にあります。

この付近でジャックテールがギュレティングボタンに接触し、レペティションレバーがドロップスクリューに到達する(2点一致)ポイントがあり、その直後ジャックヘッドがローラーを滑り始めレットオフする訳ですが、演奏中はハンマーが様々な速度で運動中であり個別に感じる事はありません。

3・到達タッチはアフタータッチと呼ばれる事もあり、『レットオフ』後に『ドロップ』する過程と『働き』(ナッハドロック)の過程があり、その後Keyが底に到達します。

フロントパンチングクロスやペーパーの直径、材質、硬度、キーベッドや筬フレームの材質、形状と強度、弾力も到達タッチには重要です。

ご周知の通りバックチェックタイミングやダンパーストップレール隙間調整も影響を与えます。

また、発音後に鍵盤下を必要以上に強く押す演奏タッチは『下部雑音』の発生を促すと共にボディー振動を止める事になります。

これは音の立ち上がりを不鮮明にし、音質が平面的になり遠鳴りしない演奏に繋がると言われています。

4・解放タッチは底から戻る反応で特にトリルや同音連打に影響を与えます。

調律師は到達タッチのみをアフタータッチとしてとらえている方が多いですが、ピアニストは解放タッチもアフタータッチと話される事が多くここでもコミュニケーションの食い違いが起こって来たようです。

一般的にグランドピアノの場合は白鍵より黒鍵の方がシーソーの重量バランスや形状によって戻る反応が良い傾向にあります。実はこれ多くのピアニストが感じている事のようです。

アップライトの場合は他の力学が作用している場合もあり、一概には言えません。

5・トータルタッチは1Keyの統合タッチ感になります。

6・全鍵タッチはトータルタッチの総体で、ピアニストがリハーサル試弾や演奏によってピアノ全体から感じる印象になります。

不思議なものでトータルタッチ・全鍵タッチは、一度目と二度目でも変化します。

これは音量や音質の学習によって弾き手が演奏タッチを加減するためだと思われます。

7・演奏タッチは演奏技術や評価、個性等の表現に用います。

これらが『タッチ』の一言で表現され複雑に交じり合う現場では、実に不可解な状況になる訳です。

その上に調律・整音を含む音色や会場の響き、ピアノの位置、温度湿度の変化、照明、奏者の体調や心持ち、入場者数や天候によって変化するのが『タッチ』です。

メンタル部分はさておき、コンサートピアノ作業現場においてピアニスト最優先の要求は音色や整調寸法等にこだわるのではなく、『タッチ』(音量音質バランスを含んだ全鍵タッチ)を『そろえて』という表現になるようです。

我々調律師がメーカー基準整調寸法に則り精度を上げる事は重要だとしても、それだけに固執するのではピアニストが求める最終的な答えに到達出来ないと考えます。

寸法合わせを『ピッタリ』と行う事は目的ではなく手段や作業目安と考えてその先の答えを探求するべきでしょう。

なぜならば、仮に寸法がピッタリと合っていたとしてもアクションや鍵盤は自然素材で出来ておりそれぞれのKeyは形状も単体重量も慣性モーメントも異なります。

細かく考えればハンマーもウイッペンもどれ一つ同じ状態は現実には存在しない訳です。

それにプラスしてピアノ独自の魅力とも言える響板固有振動や弦インハーモニシティーという特性が加味されますから、突き詰めると1Keyのトータルタッチはそれぞれ『一品料理』なのです。

それをわきまえて微修正する事により、ピアニストが求める全鍵タッチを『そろえて』表現力の幅を広げる作業が重要だと考えます。

なぜならば、我々ピアノ調律師の現場は限られた時間の中で作業の優先順位を決めつつ最も効果的に進める必要があるからです。

話は変わりますが、以前、故 辻文明さんからミケランジェリの演奏会に向けてリハーサル前作業の話を聞いた事があります。

辻さんは、事前に同僚から「彼は(レペティションレバー)スプリングにうるさいよ。」と聞いていたので「これでもか!」というくらい徹底的にスプリングの微調整を繰り返し行ったそうです。

果たして、ミケランジェリはピアノを軽く試弾した後

「非常に良く調整されています。ただ、このピアノは私にはスプリングが少し弱いのでもう少し強く調整し直してください。その後もう一度試弾します。」

と言って帰られたそうです。

このように構造からタッチまで深く理解しているピアニストがいらっしゃるのも事実です。

経験豊かなピアニストの表現方法として

「ハーフタッチ(ストロークタッチ)とアフタータッチ(到達タッチ&解放タッチ)を『そろえて』、3本弦のハンマー同時打弦をチェックしておいて下さい。」

「それからこれとこれの2音がどうも目立つのとこの1音が沈むのでバランスを取って頂ければ後はこちらで何とかします。」と話される事があります。

目立つ音は響板特性が影響し、沈む音はハンマー重量が関与している事が多いです。

なんとも素晴らしいコミュニケーション能力と眼力だと感じます。

とは言っても、ピアニストと調律師は別人格で音楽的感性も演奏能力も体格も違いがあるという現実は存在します。

『そろえる』という目的はピアニストが求める無数の奥深い演奏タッチを理解する必要があるという事に繋がりますから、それは不可能と感じています。

増して時間や条件に制限がある現場だからこそ、ピアノ調律師には全鍵タッチに関しての想像力やセンスが重要になるのかもしれません。

その中で開放タッチを『そろえる』作業は特に重要のようで、Keyと指の一体感が増す事につながります。

ピアニストにとっては特に優先されるようで、予想以上に喜んで頂けます。

さて、話は変わりますが、一部の調律師がピアノを『いい音』にすると断言される場合が見受けられますが、『いい音』とは一体どのような状況の音を指しているのでしょうか?

単音なのでしょうか?ハーモニーなのでしょうか?

フォルテなのでしょうか?ピアニシモなのでしょうか?

本来『綺麗な音』や『刺激的な音』等、色とりどりの『いい音』は楽曲の魅力やピアノの個性と共にピアニストが演奏タッチで作り出すものです。

調律師は『いい音』を作るのではなくそれぞれのピアノが持つ『音の可能性』を広げ、幅広い表現力を持つ『いい全鍵タッチ』を作るべきと考えます。

ピアニストはホールの響きや整調や整音、調律等の総合でピアノを判断している事になる訳で、とにかく全鍵タッチが整ってさえいればピアニストは優れた演奏タッチで何とか出来る訳です。

また、ピアノニストが一部調律師の唱える『いい音』にそれほどこだわらないのはある意味プロフェッショナルの宿命でもあるのかもしれません。

なぜなら、プロは色々異なる条件下で(天候・会場・入場者数・ピアノメーカー・機種・整調・整音・調律・体調)で多種多彩な楽曲を弾く宿命にあります。

ピアノ自体の音色やチューニングに理想や決まった形を追い求めすぎるのはちょっとした変化でも不満や不安を感じてしまうことになり、常に冷静な部分が必要であろう演奏に支障をきたす可能性も出てきます。

ミケランジェリやホロヴィッツのようにリサイタルに自分のお気に入りピアノを持ち込むことができる事は一見理想と思われそうですが、ピアノは生もの、時と場合によって環境変化による著しい影響を受ける事がある代物です。

専属調律師の努力も虚しく演奏会が直前キャンセルになるような事態が起こったのかもしれません。

理想としては響きの良いホールと相性の合うピアノが年間を通じてしっかりと温度湿度管理されている事。

そして、ピアノのみならずホールの音響や環境変化を熟知している良い耳と技術力のある優秀な専属調律師に守られているホールが各都市に銘酒地酒の酒蔵のように存在する事が望ましいのかもしれませんね。

また、近年、各メーカーの努力、研究もあって全鍵タッチの基礎的なクオリティーが高い『整った』ピアノが多くなりました。

ピアニストにとって画一化されることはありがたい事で安心な面も数多くあるでしょう。

それは素晴らしいです。

しかしそれが進みすぎる事はピアノメーカー独特の魅力、個性も徐々に失う事を意味するかもしれません。

それらピアノの異なる個性的な特性を『そろえて』表現出来る幅広く奥行きの深い『ピアニスト』や『ピアノ調律師』が育たない(必用無い)事にもなり兼ねません。

ピアニストにとって単に弾きやすく無難なピアノが優秀とされる方向性だけにこだわりすぎる事はピアノ音楽表現の選択肢が狭くなっていくかもしれません。

聴衆もそれぞれメーカーやピアニストとの特性・個性のぶつかり合い、コラボレーションによる直感的、感覚的、そして瞬間的な魅力ある演奏に出会うことが少なくなるかもしれません。

多くのピアノファンにとってより幅広いピアノ観を望みたいものです。

その中で、ベヒシュタインが持つ個性的な魅力や無比の音色、表現力の奥深い可能性を感じ、率直に認めて演奏下さるピアニストの方々は、プロ中のプロでありチャレンジャーでもあると私は感じています。

「なぜ?ベヒシュタインで演奏する必要があるのか。」

この問いはピアニストにとっても永遠のテーマになるのかもしれませんね。

ピアノ芸術。

ピアノ音楽の奥深い魅力をベヒシュタインと共に次世代に紡いでいく為に。

次回は「『アップライト』の魅力と可能性 ベヒシュタイン&ホフマン」 についてお話します。

ありがとうございました。

『ベヒシュタイン技術者の会』ベヒシュタイントーンシリーズ Vol.4

『アップライト』の魅力と可能性 ベヒシュタイン&ホフマン

『アップライト』と『グランド』の違いは一体何でしょうか・・・?

『アップライト』はピアノ発展史の中で必要とされて開発された発展型であり、とても優れた部分が数多くあります。

1・ピアノトーンをより学び楽しめる

実は『アップライト』の方が奏者にとってピアノの音色を学び楽しむ為により有効な構造体なのです。

『アップライト』は響板と向かい合い演奏する形になります。

ピアノの心臓部である響板をオーディオのスピーカーに例えるならは正面で向かい合って音量音色の変化をよりダイレクトに聴きながら弾ける訳です。

つまり奏者が聴衆にもなれる訳で、自分の出した音色や音量バランス、ペダリングその他の変化を感じピアノトーンを学習するには非常に優れた構造になっています。

これに対し『グランド』は平面バッフルスピーカーを横から聴き弾いているような形になります。

奏者の座る位置は『グランド』の響板の上からと下から出る音の干渉する場所付近になります。

そこで聴く音は上下音位相反転の為に非常に判断が難しいようです。

特により身長の小さいお子さんにとって自分の出しているピアノの音がより不安定で聴こえにくい場所で練習を強いられている事になる訳です。

故に、ピアノを学び始める場合や趣味でピアノトーンをより楽しむ為には自分の出した音が理解しやすい『アップライト』を選択する方がより効果的で喜びも大きいと考えられます。

『アップライト』ピアノの屋根蓋を少し開けて『グランド』同様に直接弦の響きを聴いて演奏することはピアノトーンを学習する為にとても有効だと思われます。

元来チェンバロやピアノは奏者よりサロンの貴族たちのために考案された形なのでしょう。

『グランド』は人に聴いてもらう為に有効な構造体です。

2・防音対策や耐震対策が比較的容易にできる

消音器や防音システム、耐震等も数多く開発され比較して安価で販売されています。

3・購入意思決定時の敷居が低い

価格もリーズナブルで、設置面積が約1/3~1/5と少なく空間の有効利用が出来る上に分解梱包することなく部屋間の移動が可能です。

これらは購入を検討する方々にとってかなり重要なファクターでしょう。

4・コンパクトかつ実は高性能

『アップライト』はコストパフォーマンスが高く響板有効面積が広く音響的には高性能と言えます。

長方形の響板構造は高さ118cmクラスの『アップライト』での響板f0は奥行185cmクラスのグランドと同レベルになることが多いようです。

5・アクションの優秀性

『グランド』のハンマーは常にジャックヘッドに乗っかっている状態にありジャックの戻りが極端に悪くなりそのままでは連打が出来にくいアクション構造であるのは否めません。

そのためレペティションレバーがエラールによって考案されたことはご周知の通りです。

対して『アップライト』はバット形状やセンターピンの位置、ハンマーストップレールによってジャックヘッドが戻る時の負担は少なくペティションレバーは必要とされませんでした。

『グランド』におけるレペティションレバーの効果によって同音連打やトリルに関して比較される事で能力の違いを話される方が数多くいらっしゃいます。

ところが、レペティションレバーは超高速連打状態でのジャックの素早い動きに追いついていない(機能していない)事が物理実験で明確に証明されています。

事実『アップライト』アクションでも超高速連打演奏が可能だそうです。

また、『アップライト』では非常にゆっくりと弾いた場合、Keyの底近くで連打が出来ないとして比較されますが、ゆっくりと弾く場合の連打能力は鍵盤可動域全体を利用できますので実際の演奏では工夫によって容易にカバーできる訳です。

『アップライト』は発展途上でジャックに板バネをつけて戻りをよくする工夫をしたり、鍵盤との連結部をアブストラクトタイプにしたり数多くの発案が施行されてきています。それらの変遷を経て現在の形に整って来た訳です。

また、『アップライト』には『グランド』には無いブライドルテープが装備されています。

ブライドルテープが考案された事により超高速連打がより可能になりました。

にもかかわらず、多くの人が『アップライト』に能力差を感じてしまうのはなぜなのでしょうか?

4つの理由を考えてみました。

① 同音連打やトリル奏法のテクニックが微妙に異なる。

『グランド』はハンマーが打弦の反動と重力で戻るのでより直に鍵盤で感じとることが出来る。

『アップライト』は打弦の反動とバットスプリングとブライドルテープで戻る。

どちらもそうでしょうが、特にアップライトはハンマーの動きや特性を感じながら、つまり楽器と会話しながらの練習が必要になります。

② 鍵盤とハンマーの運動、最終的総合のテコ比率約1:5は同じだが『グランド』は構造上ハンマー比率が若干変化(小→大)する傾向にあり『アップライト』は均等でほぼ変化しない。『グランド』にはサウンドポイントに近づくにつれて敏感になる面白さとむずかしさが存在する訳です。

③『グランド』は鍵を長く設計出来るが『アップライト』は比較すると短くなり各部のテコ比率がそれぞれ異なる。

④ 多く演奏者や調律の専門家、そしてメーカーまでもが「出来ない」もしくは「必要ない」という思い込みが強くそれぞれ工夫の余地がある。

ピアニストやピアノの先生等の演奏の専門家は比較的早期に『グランド』に切り替えて練習された方が多いでしょう。

①の『アップライト』に対応するリバウンドによるトリルや同音連打の演奏テクニックの違いを探求する事もなく『グランド』に移られた方が多い事でしょう。

湿度管理や調整状態が不十分な状態の『アップライト』を弾いていたのかもしれません。

良い『アップライト』ならば弦とハンマーの反動を感じながらタイミングを計り演奏することでより十分に高速連打が可能で、充分にピアノとの会話が楽しめる事を発見出来ると思われます。

②の徐々にテコ比率が変化するアクションは『グランド』と『アップライト』の演奏時の感覚で最も大きい違いと思われます。

『グランド』鍵盤は比較するとテコの比率で初動が軽く感じ徐々に重くなり、『サウンドポイント』付近のタッチ感が加速度的に敏感になる傾向を若干持つ事になります。

それ故に『グランド』の『サウンドポイント』付近はコントロールが難しい反面、多様性があり難しい微妙な変化によって演奏表現の可能性も高いことになるようです。

ところが、『グランド』の優位性の説明では、同音連打やトリルの優劣が独り歩きしている傾向にあるように思われます。

説明しやすい理由もあるでしょうが、実際は『アップライト』でも十分に人の演奏能力限界を超える機能を備えていのです。

つまり多少の奏法(テクニック)の違いはあっても高速同音連打やトリルは十分に可能な訳です。

近年の国産の『アップライト』は屋根板を少し開けて演奏できるストッパーが付かなくなりました。

残念なことですが、私はこの頃から量産型『アップライト』はタッチについて研究や進歩を止めたような気がしてなりません。

③のメーカーにおける鍵盤奥の形状やアクションを含めた長さやテコ比率等の追及がまだ足りていなかったと思います。

『アップライト』は『グランド』に比べて歴史が浅く演奏会で使用される頻度も少なかった事もあるからでしょう。

メーカーが本気で研究開発し、演奏者がハンマーリバウンドをうまく利用する数多くの演奏タッチを探る事、調律師が各部分のスティックを修正し、ロス詰めやジャックの戻りを確認しながら行う事やブライドルテープ微調整をしっかりとやる事が『グランド』より必要かもしれませんね。

現状はコンサートや発表会場のほとんどが『グランド』になります。

故に多くのピアノファンが『グランド』に憧れ『グランド』視点でピアノを評価、判断する傾向にあるのは歪めないでしょう。

将来、人前で弾くプロを目標として学ばれる方の場合はこの違い(弾く位置で聴く音の不安定さとサウンドポイント付近の敏感さと可能性)を理解して練習する必要がある為、ある時期からは『グランド』でイメージやテクニックを掴む練習が必要になるかもしれません。

そして鍵の長さの違いを学ぶならコンサート『グランド』で練習する必要もあるでしょう。

ところが、ピアノを個人で楽しむという観点や初期にピアノトーンの素晴らしさを学ぶ点について考えてみると、『アップライト』の構造体の可能性がより高いことに気が付くはずです。

今の時代、もはやピアノはプロのピアニストと一部の聴衆の為だけの物ではございません。

ピアノはスピードとパワーと大音量だけが売りでもありません。

良い音色の個性的なピアノにはそれぞれ魅力があります。

ピアノファンの方々は一度そのパラダイムを転換される事を是非お勧めいたします。

ピアノを車で例えると『グランド』はレーシングカーやスポーツカーでベヒシュタイングループの『アップライト』は高級サルーンやツーリングワゴン、ワンボックスなのかもしれません。

スピード競争のタイム向上が目的ならば致し方ないですが、優雅に街乗りやお買い物、ドライブ、旅行と幅広く楽しむには輸入『アップライト』の方が向いているのかもしれませんね。

そして、近年のベヒシュタインやホフマンの『アップライト』における鍵盤・アクション部の進歩は世界的評価をより高くした理由の一つだと思われます。

ベヒシュタインやホフマンの『アップライト』ならば、所有者が管理を適切に行い、我々調律師がしっかり整備すればと必ずかなりのレベルまで『出来る』ようになります。

また、今後のベヒシュタイン・ホフマン『アップライト』の大躍進は他メーカーの刺激にもなるでしょう。

『アップライト』はピアノ入門者が最初に出会う可能性も高く、その構造の長所からも『心に響く音色』が特に重要で、ピアノトーンの本来の美しさやハーモニーの奥深い魅力が発見される事につながります。

ピアノを始める方々の心に響く音を奏でる真の『アップライト』の普及を望みたいものですね。

次回は「ピアノトーンの奇跡『二段減衰』と『連成振動』」 についてお話します。

ありがとうございました。

『ベヒシュタイン技術者の会』ベヒシュタイントーンシリーズ Vol.5

ピアノトーンの奇跡『連成振動』と『二段減衰』前編

今回は調律について2回に分けて考えて行きたいと思います。

『コンサートチューナー二人の相談事』

その1

とある地方都市の大ホール専属調律師の話です。

有名ピアニストのリサイタルがあるので3時間をかけしっかりと調律をしてリハーサルを待ちました。

ところが、リハーサル後の評価は音が詰まった感じだとのことであまりかんばしくありませんでした。

急遽、15分で全体のユニゾンを微妙に修正したところ、なんとかOKをもらえました。

正直、3時間かけて精一杯やった作業が認められず15分の小手先の作業が評価された事に何か釈然としない思いがしたそうです。

その2

とあるピアノサロンの専属調律師の話です。

有名ピアニストの演奏会前日にピアノをチェックしました。

ピアニストは何度もこのサロンで演奏会をしていて、お互いに信頼関係が出来ていました。

ピアノはとても安定していてしっかりと前日調律出来たので明日の本番前に1時間弱の最終チェックをすれば十分だと思い作業を終了しました。

ところが当日、ピアノを確認すると昨日帰り際に除湿器の設定を間違えたようで、オクターブがかなり変化していました。本番まで1時間もありません。

とにかく時間が無いので素早く音を聞きピンを動かし、大慌てで再調律をしました。

ひやひやの本番後、はたして、奏者の評価は「今までの調律の中で一番良かった!」だったそうです。

こちらも釈然としないながらも、なぜ良かったのか。その理由を相談されました。

この2つのケースでは、じっくりと聞いて納得のいくユニゾン合わせが出来ない状況で調律が行われました。

それがなぜか良い評価を生んだわけです。

結論から言うと、実はその音の聴き方こそが、奏者の聴き方、感じ方に近かったのではないでしょうか。

奏者は比較的短時間(0.5~1.5秒)で発生する『二段減衰』の音圧変化やハーモニー間の『差音』を感じ取りながら音の伸びや音色を判断していることが推測できます。

『ユニゾン調律』

調律師がユニゾンでピアノの音作りを心がける時に物理的伸びとは異なるピアニストが重要視する音楽的な音の伸びが重要な事は以前から言われていました。

さて、その音楽的伸びとは一体何でしょうか。

今日までそれには、弦の『連成振動』と『二段減衰』(多段減衰)と呼ばれる音圧維持が大きくかかわっていると言われてきました。

『連成振動』

例えばユニゾンやオクターブの調律中にチューニングピンを回しながら合っている部分がピンポイントではなくしばらく持続する状態、つまり、「ほぼ合った」と感じるところに多少の『幅』が存在するのはなぜでしょうか?

それは、『連成振動』と言われる弦の共鳴現象が起こるからだそうです。

『連成振動』とは、複数の振動体が隣接する状態にあり、かつ振動数が極めて近い場合に起こる同化共鳴作用のようなものだそうです。

つまり、光の屈折現象のように一体化して一つの振動体になろうと引っ張り合う(つられて溶け合うような)現象だそうです。

『弦連成振動』にはある程度のパワーも必要だそうで、ピアノが打弦式で音量の増大を目指して来たこと、進化の途上で中高音部が3本になりより太くなり、ブラスやアイアンからスチールになりテンションが上り、バスは交差方式を採用する事によってミドル弦と隣接した状態を作った事でより強く現れたようです。

また、弦『連成振動』には縦波と横波が存在し、特に縦波において3本の弦間隔(三ツ割)は音質にとても重要で狭すぎるとユニゾンの音は膨らみのない音になり、広すぎると緊張感に欠ける音色になるのはご周知の通りです。

これも『弦連成振動』の影響だと考えられ、3本弦の間隔がスピーキングレングス以外のフロントやバックでもしっかりと整っている事も整音作業においては重要な前提条件と言われています。

『ミスチュー二ング』状態

熟練調律師が作る美しいユニゾンと言われる、いわゆる『ミスチュー二ング』状態とは『弦連成振動』がうまく発生している状況だと思われます。

ここでご注意いただきたいのは、音が出た瞬間が『合っている状態』でその後の2段減衰の波形や、音のシッポを伸ばそうと意図的に弦の横波を合わせている訳ではないと思われることです。

『ミスチュー二ング』状態のユニゾンは最初の発音(弦の縦波)が『合っている状態』なのです。

この状態のユニゾンは単音の美しさのみならず、音が伸び、ハーモニー間のスイートスポット(包容力)が広がるように思われます。

それにより、特に純正に近い4度・5度・octaveを弾いた場合、お互いで『弦連成振動』(同化作用;呼び水みたいな状態)を起こし、引っ張り合い、溶け合い、協調し合いながらより美しいハーモニーの基盤である差音の発生を促すと考えられます。

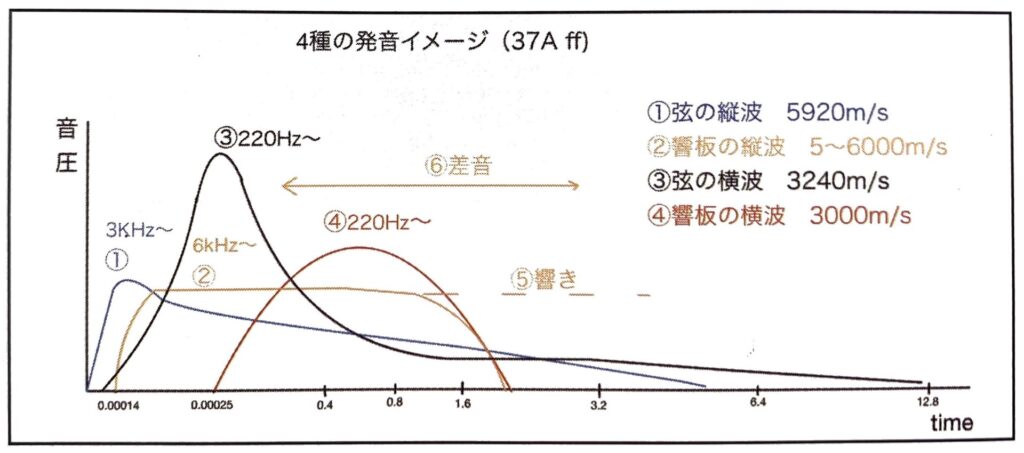

『4種類の発音』

ピアノトーンには打弦式であるゆえに時間差のある4種類の発音ピークと共にその後自然減衰が見られます。

そこで、発音における現象を改めて時系列で考察してみました。

1・弦の縦振動のピーク

最初に出る1つ目の音は高次部分音(1kHz~超音波)で縦波とも言われています。

ここで起こる弦の連成振動によって奏者が重要視する音の立ち上がりやタッチ感覚を決定するようです。

この縦波は弦の横振動よりはるかに素早く駒に到達します。

西口磯春教授の講演において物理モデルで縦波の影響が素早く駒、響板に到達して振動している様子を明確に視覚化出来た事はいいとても良い経験になりました

鉄の音伝達速度は5~5.5km/秒だそうで、鋼鉄製の弦はハンマー打鍵で衝撃を受け縦方向に音を伝搬し瞬時に駒や響板に1kHzから繊細な超音波振動までを伝えます。

2・響板の縦振動のピーク

響板は金属音の雑味を浄化させ森の精霊ともいえる癒しの超高次部分音を抽出すると考えます。

選び抜かれた針葉樹柾目方向の響板材音伝達速度は鉄を超える速度5.5~6km/秒とも言われています。

この超音波も含む高次部分音は空間を一瞬で支配し直後に消えていきます。

しかし、人の耳は残像現象のような反応を起こすのでこの一瞬の発音、響きが実際より長く印象を残し空間の響きや余韻、音色に重要と感じるからです。

当然ながらサロンやホールの音響に大きく左右され、デッドな部屋の場合は反射音を聴き取る事は非常に困難になります。

故にヨーロッパでは空間の響きが重要視され、部屋(空間)も楽器の一部であるとの考え方が自然な感覚なのでしょう。

今の所多くの物理的実験での音響特性計測では音によって癒されるとされる5kHz~超音波のデータがほとんど見かけられないのが残念です。

防音室設計者の意見では、計測しても不安定でほとんど検出されない事が主な理由のようです。

しかし、ベヒシュタインのような優れた響板材を使用した音の立ち上がりの早いピアノで測定すればかなり発生しているのではないかと経験上私は感じます。

今後のさらなる物理的研究が進む事を望みたい部分です。

また、西口教授の講演によると打音には『二次系列』と呼ばれる弦インハーモニシティーとは異なる不協音が高周波数帯(1~3kHz)に7~10音くらいピンポイントで発生していると日本音響学会で中村勲先生が1990年に表明され、その後、1997年にConklin氏が『ファントム パーシャルズ』と命名したそうです。

これらは響板の縦波からくる現象ではないかと推測されます。

ご存知のように響板はドイツトウヒ等の針葉樹の柾目の薄い板をはぎ合わせて作ります。

それぞれの板が持つ縦波の固有振動の共振現象だと思います。

ご存知のように、多くのピアノにおいて最高音部82F#付近にユニゾン調律が不安定な場所が現れます。

この現象も『ファントム パーシャルズ』の共鳴で、調律していると、次高音部にもその影響と思われるKeyが複数存在すると感じます。

次高音部の音色のばらつきにおいて『ファントム パーシャルズ』の影響を考慮しながら整音作業する事で、別の視点からの解決策が見つかる事も多々あります。

この部分に関しても今後の研究を期待したいと思います。

西洋がキリスト教と密接な関係があったであろう楽器にディミニッシュ(デーモン)やヴォルフトーン(ウルフ)、ファントム(幻・亡霊)などの表現を用いるのは畏敬の意味もあるでしょうし、ロマンチックにも感じます。

これらの現象によって、ピアノトーンの不思議な魅力の中に、インハーモニシティーの他にも単音でもヘテロフォニー的な音の世界を持っていることが証明されつつあるようです。

3・弦の横振動のピーク

音程を決定する振動で、打弦後ピークに達し素早く減衰する尖がった波形になります。

多くの部分音を含み横振動や弦振動とも言われています。

弦振動は駒とアグラフ(ブリッジ)を支点として横振動し多くの節を作る事で自然倍音系列音が1本の弦で発生します。

近代ピアノが持つ弦設計の個性とも言えるインハーモニシティーが各部分音に等比級数的に発生し、ピアノ独特のハーモニー感をより美しくする基礎になります。

4・響板呼応振動のピーク

響板の横振動で、音の立ち上がりが遅くピークに達し、緩やかでゆっくりと減衰する波形。

演奏者が音楽的な音と伸びを感じる部分と思われます。

これは響板横振動のフィードバックによって弦振動が影響を受け共鳴増幅する事によって起こるようで、この現象が『二段減衰』と呼ばれる現象を発生させていると思われます。

『二段減衰』とは一体何なのでしょうか?

それは、弦の横振動と響板横振動が呼応する事によって起こる現象のように思われます。

弦の横振動は駒ピンが斜めであることで打弦後に弦振動が上下運動から徐々に回転運動に変化するそうで、弦横振動は響板の特性によってそれぞれの弦振動が影響を受け始めるようです。

また、ピアノの響板は自然素材で唯一無二ですから、『二段減衰』は各ピアノの個性として加味され、調律によっても大きく変化する訳です。

ピアノは打弦楽器なのでハンマーと弦の接触時間や打弦位置の変化によって音量、音色が変化します。

また、音量(エネルギーの大小)は響板振動の発動点に大きく関与するので『響板特性』の影響を左右し、ピアノの個性に大きく影響するようです。

5・自然減衰音

『二段減衰』後の緩やかな減衰音です。

物理的な音の伸びになります。

私達はこれら複合された音をピアノトーンとして聴く事になります。

うまく調律されたピアノの音は響板からの波動と同調しながら微調整され、後述する『連成振動』が促進される事により響板とのエネルギー交換をうまくコントロール出来ているのです。

ベテラン調律師の方々が「ユニゾンは奥が深い。」と話される理由はここにあると思います。

1及び2の発音に関してはベヒシュタインのような優れた構造体のピアノには多く見受けられますが、量産型のピアノからの発生は少ない事もあり、近年まで、物理学的研究において、ほとんど注目されてきませんでした。

『ユニゾン研修会』

ベヒシュタインで約40年、整音や出荷調律、コンサート調律を手掛けていらしたマイスターの研修会を来日の時には10年位前から2日間かけて社内で行ってきました。

5年前の研修会でこの日は徹底的にユニゾン調律をテーマに勉強しようという事になりました。

私のピアノはM-180でした。

マイスターの前で調律するので最初は緊張しましたが、今はそれどころではありません。

しばらく音合わせをしていると、正直何がなんやらわからなくなってきましたが、ここらへんかなと思っていると、「良いじゃないですか。」と一声かけてくださいました。

その時に気が付いたのは「もしかしてこの音を聴いて確認しているのでは・・・?」と感じました。

その後私は休憩もかねて研修中の他の2名のそれぞれ部屋に行きました。

一人は12nでした。

中音部のユニゾンを見せてもらったら、割り振り部分のF・A・Cの3和音だけが出来ていると感じました。

「このトニック3和音は出来ている気がする。」と話したら、「その3つはマイスターにやって頂いたサンプルです。」でした。

次の部屋に行ってみました。

ピアノはB-208です。

作業中だったのでしばらく見ていたところ、作業を止めて、突然37Aの音をポーンと鳴らしました。

「その音出来ているね。」と言うと「この音はマイスターがサンプルでやってくださいました。」でした。

これら3つの検証でかなりユニゾンの感覚に自信が湧いてきました。

さて、一体マイスターはどの音を聴いていたのでしょう。

それは、最初の発音である弦の縦振動(1・弦の縦振動のピーク)を合わせてそれに伴う響板の縦振動(2・響板の縦振動のピーク)とその余韻を聴いてチェックしていると感じました。

この余韻はベヒシュタインや古いプレイエル・ベーゼンドルファーに多く出ている音だと思います。

一般的なピアノでは発生が少なく、聴くのも感じるのも難しいような気もしました。

それだけベヒシュタインの響板は素晴らしい事の証なのかもしれません。

今日まで物理実験や物理モデルでは3及び4の発音に関して多く究明されて来たようですが、マイスターが重要視していた1及び2の発音に関して今後の物理的探求を期待したいと思います。

また、ハーモニー間で発生する差音に関しては、演奏者の違いや楽曲の効果等の情報があまりにも膨大な為、あまり研究されて来ていないようです。

調律技術の出発点を考えれば、ユニゾンに限定して単音でのみ行う訓練は十分理解できますが、ポリフォニー楽器であるピアノの特性を音楽的に考えた場合には、ハーモニー感覚、つまり音程間で起こる差音の発生を考慮して、より効果的にコントロールして調律する必要があると思います。

耳を澄ませば・・・

その響きに触れ開かれた耳は『ベヒシュタイントーン』の感動を聴衆もピアニストもピアノ調律師も生涯忘れる事はないでしょう。

後編に続く