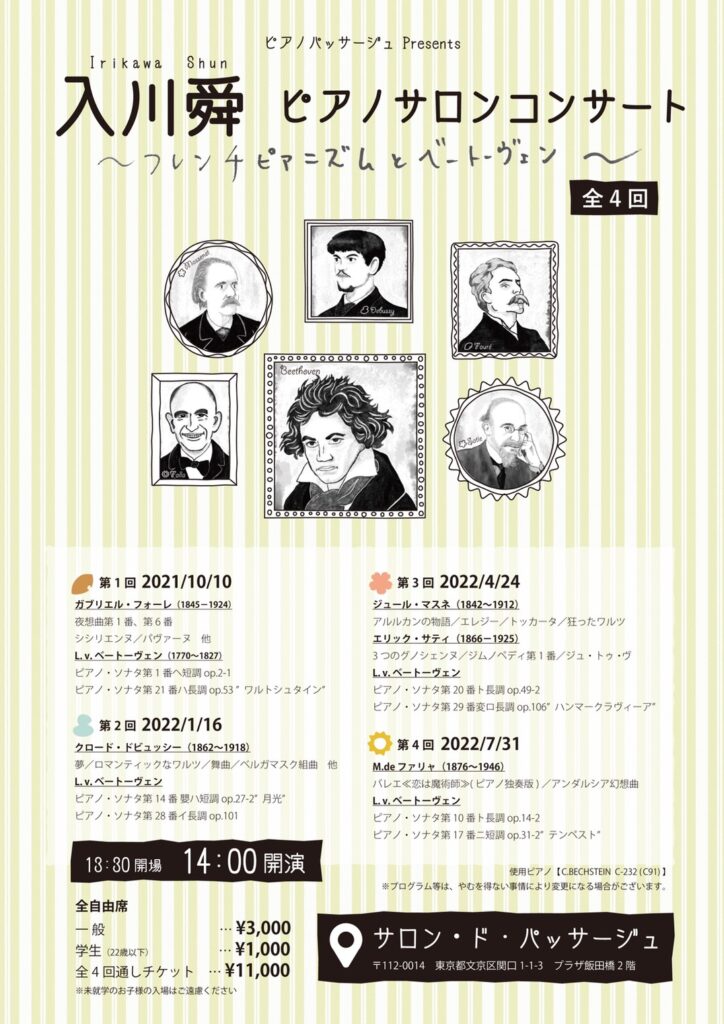

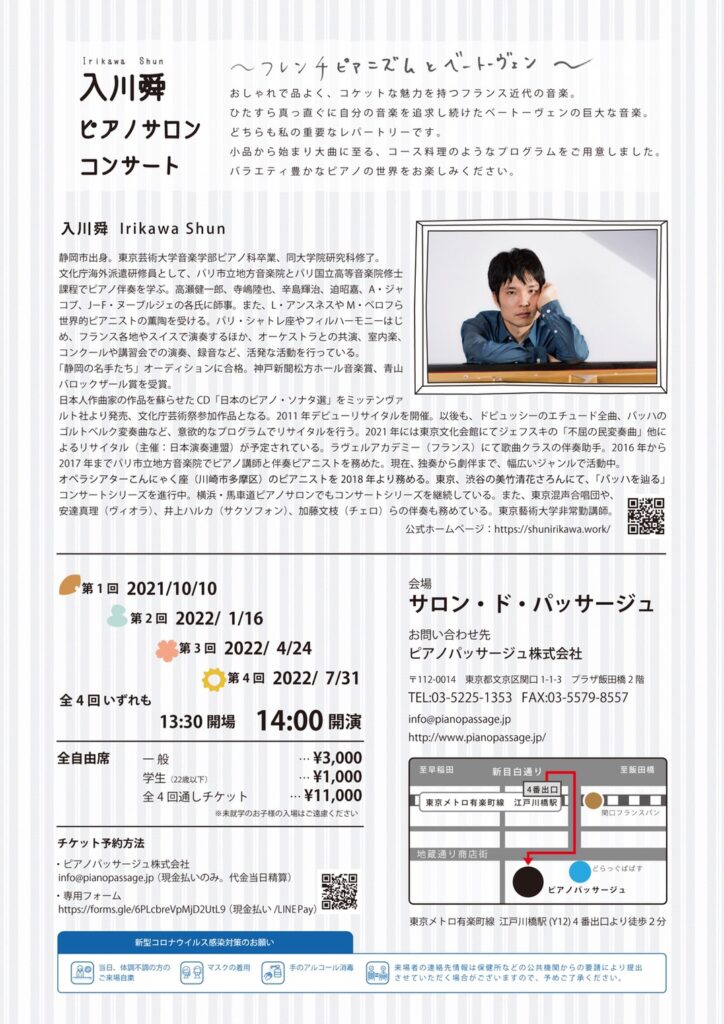

入川 舜 ピアノサロンコンサート 2022.4.24

~フレンチピアニズムとベートーヴェン~

おしゃれで品よく、コケットな魅力を持つフランス近代の音楽。

ひたすら真っ直ぐに自分の音楽を追求し続けたベートーヴェンの巨大な音楽。

パリでピアノ製作を学びベルリンで創業し世界的名声を得たカール・ベヒシュタイン。

ピアニスト入川 舜とベヒシュタインC232のコラボレーションを是非直接ご自身の耳でお確かめください。

ご入場の際は不織布マスクの着用をお願い申し上げます。

主催 ピアノパッサージュ株式会社

使用ピアノ

ベヒシュタイン C-232 セミコンサートグランドピアノ 1994年製総アグラフモデル

ベヒシュタイン C-232 セミコンサートグランドピアノ 1994年製総アグラフモデル

入場申込 その他お問い合わせ

(ピアノパッサージュ)

(受付時間11:00~18:00月曜定休 祝日は営業翌日定休)

「参加日程・お名前・連絡先」「一般・学生・全4回通しチケット」をご明記ください。

2022.4.24 第3回 プログラム

ジュール・マスネ(1842−1912)

タイスの瞑想曲(1894)

アルルカンの物語(1871)

トッカータ(1892)

エリック・サティ(1866−1925)

ジムノペディ第1番・第3番(1888)

グノシェンヌ第1番・第4番(1890)

ラグ=タイム・パラード(1917)

ジュ・トゥ・ヴ(1900)

3つのノクターン(1919)

****

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770−1828)

ピアノ・ソナタ第20番 ト長調 作品49-2(1796)

I. Allegro, ma non troppo

II. Tempo di menuetto

ピアノ・ソナタ第29番 変ロ長調 作品106「ハンマークラヴィーア」(1818)

I. Allegro

II. Scherzo, assai vivace

III. Adagio sostenuto

IV. Largo-Allegro risoluto

解説 入川舜

ジュール・マスネという名前は聞いたことのない方のほうが多いでしょう。サン=サーンスと同じく近代フランス音楽の礎を築いた作曲家の一人ですが、当時音楽界ではもっとも人気を誇ったヒットメーカーでした。その活動の中心はオペラであり、代表作「マノン」や、「タイス」などは、現在でも頻繁に上演される演目となっています。

マスネのオペラは、節度や理性が重んじられる芸術音楽というよりは、当時のポピュラー音楽に近かったのかもしれません。甘いメロディーと劇的でわかりやすい構成が、大衆の心をつかみ、パリでマスネの名を知らぬものはいないほどでした。若きドビュッシーがマスネの影響を受けていたことも、よく知られています。

ピアノ音楽はそれほど生み出されてはいませんが、オペラの作曲の合間に、小品がいくつか生み出されいて、やはり心地よさや楽しさに満ちたもので、典型的なサロン音楽といえます。

「タイスの瞑想曲」は、マスネの最もよく知られた作品で、オペラ「タイス」の幕間に、ヴァイオリンのソロによって演奏される間奏曲です。現在も、ヴァイオリン奏者の愛奏曲として親しまれていますが、今回はピアノ・ソロのためのバージョンを演奏します。

「アルルカンの物語」は、”ピアノによるパントマイム”という副題がついた作品で、小さな子どもがストーリーを楽しみながら演奏する、という趣をもっています。

アルルカン、とは道化のことで、彼が想いを寄せるコロンビーヌの庭へ忍び込み、彼女が窓辺から姿を現すと、アルルカンはギターを爪弾きながら愛の歌を歌い、最後はコロンビーヌが庭へ降りていって大団円を迎える、という可愛らしいストーリーです。

序曲 ― アルルカン登場 ― 窓辺のコロンビーヌの夢想 ―

コロンビーヌに捧げるアルルカンのセレナード ― アルルカンとコロンビーヌの二重唱という5つの場面からなっていますが、どれもごく短いながら、音楽によってお話が大変わかりやすく描かれている、といえるでしょう。

「トッカータ」は純然たるピアノの小品です。このジャンルは、即興性と、急速に鍵盤をかけめぐる名人芸が見どころであり、古くから鍵盤楽器のために名曲が生み出されてきました。まさにピアニストの腕の見せ所なのですが、マスネのトッカータは2分程度の短いもので、ドビュッシーやラヴェルのものよりずっと単純なものです。この曲もオペラの創作の合間に息抜きとして書かれたものなのでしょう。

***

エリック・サティもまた、ドビュッシーやラヴェルに大きな影響を与えた人物です。いや、それだけでなく、後続のあらゆる芸術家たちにその影響はある。サティは、好々爺とした風貌のとおり、いつも自由な生活を楽しみ、当時の音楽界からは黙殺されていました。

ピアノはサティにとっては最も重要な楽器であり、初期から晩年にかけて、絶えずピアノのための作品が書かれていますが、「ジムノペディ」や「グノシェンヌ」など最も有名な小品は、サティの最初期の作品です。これらは始まりも終わりもない、そして発展もないという、まさに音楽の原則をすべて取っ払ったような音楽なのですが、ではそれなら「これは音楽なのか?」という問いを生むことになる。しかしそれについて書こうとすれば、2、3ページの分量では済まないでしょう。ともかく、この作品は、弾き、聞くものに音楽だけを押し付けるのではなく、別の次元へと至らしめるものです(もしかしたら眠気も…)。

サティはパリのモンマルトルに住み、その路上やカフェ、ダンスホールなどで自然発生的に生まれている音楽を愛しました。歌曲「ジュ・トゥ・ヴ」(あなたが欲しい)はその環境が生んだシャンソンといえます。「良識なんか無視して、私をあなたの愛人にして」という熱烈な歌詞に、サティはワルツのテンポでゆったりとした音楽を書きました。後にサティ自身によってピアノ・ソロ版も作られますが、ここでは中間部に新たな部分が付け加えられ、歌曲とはまた別の魅力を放つものとなっています。

同じように、アメリカの黒人音楽もサティの耳を刺激しました。これらは後にジャズと呼ばれていくものですが、1900年のはじめはその先祖といえる「ラグ=タイム」という音楽がヨーロッパで流行していました。様々な音楽家たちがこの新たなリズムに夢中になり、これを模して創作するようになったのです。

1917年に、サティはディアギレフ率いるバレエ・リュスのために「パラード」というバレエ音楽を作曲し、初演は非常なスキャンダルとなったのですが、これにより、サティは音楽界でも認められる存在となり、フランス以外でもその音楽が演奏されるようになっていきます。この「パラード」の劇中で、「大型客船のラグタイム」という部分が、後に「ラグ=タイム・パラード」という名前で、ピアノ・ソロでも演奏されるようになりました。

サティは40歳にならんとする頃に、パリの音楽学校スコラ・カントゥルムに入学し直します。それまで人を食ったような作品を書いていた彼の音楽が、これ以降変化を遂げ、深みを持ったものとなっていきます。

「3つのノクターン(夜想曲)」は50歳ころの作品で、彼にとってはすでに晩年ということになるのですが、静謐で重厚な世界が唯一無二であり、サティの到達点といった印象があります。サティ自身に言わせれば「これは退化なんだよ」という回答が返ってくるかもしれませんが。

***

ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタは、ピアノの「新約聖書」といわれています。ベートーヴェンが生涯を通じて作り続けたこのジャンルは、現在に至るまで、あらゆるピアニストにとっての道標となる存在です。

第20番のソナタは、時系列の上では第1番のソナタが書かれた頃の作品です。この曲は初期ソナタと同時期に出版をされなかったために、後になって20番という番号がつけられました。19番とともに、「易しいソナタ」という題名がついています。

2楽章というベートーヴェンでは珍しい形式のソナタで、フィナーレを持たず、メヌエットで終わるというのはハイドンのソナタを思い起こします。

1楽章アレグロは、堂々とした第1主題、3つの同音連打がユーモアを感じさせる第2主題と、ソナタ形式の定形で作られており、まさに、「基本に忠実」なベートーヴェンの見本といえます。

2楽章のメヌエットも、常に主部のメロディーが回帰するロンド的な構成を持っていて、まだベートーヴェン的な野心は感じません。もしベートーヴェンがこのようなソナタばかりを書いていたとすれば、この時代、他の作曲家たちによって大量に作曲された「古典派のソナタ」の中にベートーヴェンの名前も埋もれていたことでしょう。

そう、第29番の「ハンマークラヴィーア」ソナタは、慎み深い古典の世界観からは程遠い、まさにベートーヴェンにしか描くことのできない世界となりました。

このソナタは、ベートーヴェンの全ソナタ中、最も長大なものです。第1楽章の火山が噴火するように始まる冒頭は、その長大で、壮大な世界を暗示するものなのでしょう。

第1楽章は全体を通じて勇ましさに満ちており、作曲者の本能的闘争心が全面に押し出されています。意表をつく調性への移行(特に第2主題への)はあるものの、形式感は非常に明確であり、ソナタ形式の枠からはみ出てはいない。全体の中でもっとも安定を保った楽章です。

2楽章は全体の中で極端に短い楽章で、ここにおいて、すでにソナタの均衡が破られるように思います。執拗に繰り返されるリズム・モチーフが主導する明確な部分と、その後に響きの中でうごめくような曖昧な部分が対照作られますが、それは一瞬のできごと。

第3楽章アダージオは、ハンマークラヴィーアの精神――長大さを体現した緩徐楽章です。この音楽について先にベートーヴェンが表記していることは、「情熱的に、そして非常に感情豊かに」というものですが、これこそ理解の手がかりとなるものでしょう。感情こそが音楽の構成を超えていくものだ、という思いが全体に充満している、そしてその感情のうねりが、冒頭の悲壮さから極限的な優しさへとつながっていきます。背負ったあらゆる苦難を乗り越えて、その先にある微笑みが感動的な楽章。

第4楽章は謎めいたイントロダクションからはじまる。挿入句をはさみつつ、1音ずつ確かめながら進んでいくのは、3楽章と4楽章の橋を渡す役割を持っているから。そして、この流れが最大限に盛り上がったところで、4楽章が堰を切ったように始まります。この楽章は、1楽章の勇ましさ、好戦的な性格が戻ってきて、大勝利!といった風情をたたえていますが、「フーガ」という対位法技法によって書かれていることもあり、音楽的にも技術的にも複雑さが極まっている様相となっています。この楽章も、ハンマークラヴィーアの別の精神を表しているということなのでしょう。

2022.1.16 第2回 プログラム

クロード・ドビュッシー(1962−1918)

夢(1890)

舞曲(スティリア風タランテラ)(1890)

ロマンティックなワルツ(1890)

夜想曲(1892)

ベルガマスク組曲(1890)

1. 前奏曲

2. メヌエット

3. 月の光

4. パスピエ

* 休憩 *

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770−1828)

ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27−2 「月光」(1801)

I. Adagio sostenuto(遅く、流れを保持して)

II. Allegretto(適度に速く)

III. Presto agitato(急速に、激して)

ピアノ・ソナタ第28番 イ長調 作品101(1816)

I. いくらか速く、心からの表情を持って

II. 速く。行進曲風に

III. ゆっくりと、憧れをもって〜速く、ただしやりすぎず。決然と

(原語は独語)

プログラムノート

フランス作曲家の第2回には、ドビュッシーを取り上げます。

ドビュッシーは名実ともに、フランス音楽を代表する巨匠ですが、生前はむしろ異端児として、音楽界の話題をさらうような存在でした。

それは、ドビュッシーの生きた当時、西欧世界が大きな変化を迎えていたことと関係しています。

1900年に開催されたパリ万国博覧会などが物語るように、ヨーロッパの人々が、アジアやアメリカ大陸の文化を体感することとなり、特に芸術面でのその影響の大きさは計り知れないものがありました。

ドビュッシーはいち早く、その文化を自分の音楽に取り入れ、それまでヨーロッパの音楽がなし得なかったような独特な響きを生み出しました。

こうして、ドビュッシーの音楽は次第に孤高の存在となってゆくのですが、今回はすべてそれ以前、彼がまだ一青年作曲家であった頃の作品です。その頃のドビュッシーはまだマスネ(第3回のサロンコンサートで取り上げます)やチャイコフスキーなど、先達たちのロマンティックな音楽から大きな影響を受けた、甘美な音楽を書いていました。

この時期のドビュッシーの主要な作品群は、主にピアノ曲と歌曲に集中していますが、「夢」や「夜想曲」など、詩的なタイトルがピアノ曲にも見受けられます。そして、「舞曲」や「ロマンティックなワルツ」では、ヨーロッパの伝統的な舞曲への嗜好がうかがわれます。

これらサロン風音楽の到達点ともいえる「ベルガマスク組曲」は、ドビュッシーの初期(といってよいでしょう)の代表作として知られていますが、ヨーロッパの主流音楽の流れをドビュッシーは受け継ぎながら、その美しさ、甘美さが自分の全てではないと、おぼろげに感じていたのではないかと思います。

***

ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタは、ピアノの「新約聖書」といわれています。ベートーヴェンが生涯を通じて作り続けたこのジャンルは、現在に至るまで、あらゆるピアニストにとっての道標となる存在です。

ソナタ第14番は、通称「月光」と名付けられ、ベートーヴェンの全作品の中でも一際知名度の高い作品ですが、彼の「ソナタ」の群の中では、実は最も異彩を放つものでもあります。ソナタの構成原理となる、二元性(静と動、リズミックなものとメロディアスなもの…等)を一切否定するかのような1楽章の3連符の滔滔とした流れ、2楽章のメヌエット的だが謎めいた明るさを経て、全体の中心部である嵐のような3楽章に到達しますが、そこでは1楽章の断片が再び活用されているのです。

ソナタとしては、破格の構成であり、ベートーヴェンとしては実験的な精神を持った作品であるのですが、それが彼の最も愛される作品となったということには、反骨の人ベートーヴェンの、象徴的な作品と言っても良いのかもしれません。

ちなみに、この時のベートーヴェン(31歳)は難聴がすすみ、音楽家としての危機的な状況にありました。しかし、これからまた何度も飛躍を遂げていく彼の音楽の、ほとんど入り口にしか我々は経っていないのです。

ベートーヴェンの「100番台」のピアノ・ソナタは5つあり、どれも晩年の作曲者の境地を示す作品です。

この時期のベートーヴェンは「うた」への指向性が非常に強かった。それは、「熱情」ソナタのような中期のいかめしさを持つ音楽とは違い、もっと柔和で、人間的なものが際立っています。

ソナタ第28番はまさにその性格を感じさせる1楽章から幕を開けます。1楽章に対立するものとして、2楽章に行進曲が置かれ、執拗なリズムが全体を支配しますが、ユーモアはそれ以上に忘れてはならないものでしょう。

このソナタは、「うた」を自在にあやつる技術である「対位法」を、ベートーヴェンが発揮する成果でもありました。3楽章は特にこの傾向が強いものです。ゆっくりとした序奏の後、一瞬1楽章が回帰し、すぐに急速な主部が開始されます。テーマの「ドレミファ」という要素が、何重にも折り重なって展開されていきます。「苦悩から歓喜へ」というベートーヴェンの後期のテーマも、感じられる楽章です。

2021.10.10 第1回 プログラム

ガブリエル・フォーレ

夜想曲第1番 op.33-1

3つの無言歌 op.17

・Andante quasi Allegretto

・Allegro molto

・Andante moderato

パヴァーヌ op.50

シシリエンヌ op.78

夜想曲第6番 op.63

* 休憩 *

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ピアノ・ソナタ第1番 ヘ短調 op.2-1

Ⅰ.Allegro

Ⅱ.Adagio

Ⅲ.Menuetto: Allegretto

Ⅳ.Prestissimo

ピアノ・ソナタ第21番 ハ長調 op.53「ワルトシュタイン」

Ⅰ.Allegro con brio

Ⅱ.Introduzione: Adagio molto − Rondo: Allegretto moderato

プログラムノート

ガブリエル・フォーレ(1845〜1924)

フランス近代音楽とは、だいたい19世紀末から20世紀初頭にかけて花開くことになった文化ですが、その中には様々な流派があります。例えば絵画でも、ロマン主義から印象主義を経て、ピカソらのキュビズムなどが生まれたように、音楽の世界でも非常に変化に富んだ発展がこの時期にはありました。

フランスは当時、文化面で世界をリードする自負を持っていたので、自然と世界各国から芸術家たちが集まることになり、何をもってフランス近代音楽というのかは一口には言えませんが、特にフランス人であるドビュッシーやラヴェルの音楽は、最も有名なものとされています。同じフランス人でも、彼らより年長のフォーレは、それほど知られていません。しかし、フォーレの音楽は、フランス近代音楽が後に音楽史上に残る大きな足跡となるための源を作ったといって良いのです。

フォーレは南仏のパミエという街で生まれ、10歳ころから親元を離れてパリに上り、寄宿舎付きの音楽学校での修行を始めます。師であり、生涯を通しての友人でもあったサン=サーンスとの交流や、サロンでの様々な文化人との知遇を得ながら、パリで地歩を固めていきますが、そんなフォーレにとってピアノ音楽はとても重要な分野でした。

フォーレは初期から晩年まで絶えずピアノの独奏曲を作曲していますが、そのほとんどは小品であり、ピアノ・ソナタなどの大規模なものは作っていません。「3つの無言歌」作品17は、フォーレの最も若い頃の作品と言われており、その音楽は甘美ではあるが、まだフォーレの十分な個性を示しているとはいえません。しかし、「夜想曲」という、いささかショパンを思わせるタイトルで書かれた13曲の独奏曲は、まさにフォーレの人生の縮図といってもよい作品群であり、フレッシュな魅力を持つものから、晩年の黄昏を感じさせるものまで、内容も非常に豊かで、規模も大きなものがあります。

今回はそのうち、青年の悲壮感を漂わせた第1番と、コルトーによって「この情緒は個人的感情の域を超え、傑作の徴である普遍性に到達している」と激賞された第6番を演奏します。

フォーレは後に、パリ音楽院の院長に任命されるほどの名士となり、自身の活動も多岐にわたっていくことになりますが、その中で懐古主義的な作品も生まれました。「パヴァーヌ」や「シシリエンヌ」などは、かつて王政を誇ったフランスの宮廷において、盛んに踊られていた舞曲であり、その栄光の時代へのノスタルジーが、この音楽にも現れているといっても良いでしょう。

「パヴァーヌ」は、グレッフュール伯爵夫人(彼女は「失われた時を求めて」のゲルマント公爵夫人のモデルともなった)へ捧げられ、後にフォーレの≪マスクとベルガマスク≫という舞台音楽にも転用されています。「シシリエンヌ」も、≪ペレアスとメリザンド≫という劇の中で演奏される音楽です。 原曲はオーケストラのためのものですが、2曲ともその旋律が名高くなり、愛好家がより気軽な形で触れられるよう、ピアノ用に作曲者自身によって編曲されたものです。

ルドヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770〜1827)

ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタは、ピアノの「新約聖書」といわれています。ベートーヴェンが生涯を通じて作り続けたこのジャンルは、現在に至るまで、あらゆるピアニストにとっての道標となる存在です。

ベートーヴェンは、ドイツのボンという街で生まれますが、20歳になってウィーンに出て、先輩の大作曲家ハイドンに師事します。そのハイドンに捧げられた「作品2」の3つのソナタが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタのデビュー作となりました。

3つのソナタは、どれも違った気質を持つものですが、1番のヘ短調のソナタは、特にベートーヴェンの重要な側面である、「闘争」への方向性が顕著に示されています。

いくつか例を挙げれば、1楽章のダイナミクスの広さや唐突な幕引きの仕方。または2楽章や4楽章の極端な速度など、それまでのモーツァルトやハイドンのソナタで踏襲されてきた手法が、より拡張されて劇的な世界となっている。このように、第1番のソナタから既に「反骨心」とか、「野心」がむき出しの音楽、それがベートーヴェンのソナタが「他とは違う」ふうに見られる要因であるのかもしれません。

ベートーヴェンの21番のソナタ「ワルトシュタイン」は、作曲者円熟期の傑作として知られていますが、ここには既にひとりの作曲家として堂々たる地位を築いた自信ともいえるものが感じられます。この時期のベートーヴェンには、「力」というものをどこまでも追い求めていくような作品が多く、まさに絶好調であったのでしょう。

しかし、実はこの時期はベートーヴェンは難聴が進行し、ほとんど耳が聞こえないという状況であったこと、その事実を踏まえると、より一層、これらの作品が迫真性をもってくるように思います。

ベートーヴェン的律動感の粋ともいえる第1楽章と、2楽章の巨大なロンド(何度もテーマが回帰される楽曲構成)によって、ピアノ音楽の限界を打ち破ろうとするような概観を持つソナタです。2楽章の前には、重い足取りの≪前奏≫があり、音楽が動き出す前の「予感」を絶妙に描き出します。