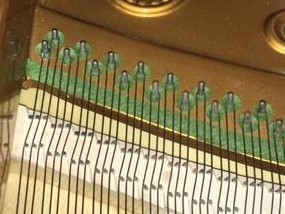

20世紀初頭のベヒシュタイン&スタインウェイ その5 高音部駒周辺

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

駒の上面弦との接触線は白ブナのままで、一般のピアノに観られる黒鉛処理が施されていない。

ヒッチピンは丸いフェルトで弦とフレームの接触部分をミュートし、駒までの弦もフェルトで止音されている。後に述べることになるが、響板の形状、比重、カットオフバーや接着方式等々多くの工夫が響板から出る木の響きを重要視していると感じる。

ヒッチピンは丸いフェルトで弦とフレームの接触部分をミュートし、駒までの弦もフェルトで止音されている。後に述べることになるが、響板の形状、比重、カットオフバーや接着方式等々多くの工夫が響板から出る木の響きを重要視していると感じる。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

駒の上面は他の多くのピアノ同様黒鉛処理されている。 左上に観られる四角いネジ頭は響板の下にある一般にサウンドベルと言われる側板に取り付けられている鋳物につながるフレームボルトである。スタインウェイではA-188以上のモデルB-211・C227・D274に取り付けられている。(フレームボルトに関しては後に述べる)

左上に観られる四角いネジ頭は響板の下にある一般にサウンドベルと言われる側板に取り付けられている鋳物につながるフレームボルトである。スタインウェイではA-188以上のモデルB-211・C227・D274に取り付けられている。(フレームボルトに関しては後に述べる)

ベヒシュタインとは対照的に金属をいかに響かせるか多くの工夫が見られ、ヒッチピンのフェルトは無く、デュプレックス(1872年5月14日の特許とフレームに書いてある)が付いている。

ベヒシュタインとは対照的に金属をいかに響かせるか多くの工夫が見られ、ヒッチピンのフェルトは無く、デュプレックス(1872年5月14日の特許とフレームに書いてある)が付いている。

ヒッチピンも写真では判りにくいが2種類の太さを採用し2つの音程をまたぐピンは太い。

デュプレックスシステム(アリコートと呼ばれてきたがブリュートナーのシステムが一般的になり呼称が混同されてきたよう)

デュプレックスシステム(アリコートと呼ばれてきたがブリュートナーのシステムが一般的になり呼称が混同されてきたよう)

最近のモデルとしてヤマハの一部モデル・ファツィオリ・ペトロフに独立型が採用されているが、oct.やoct.5度音程に調整されている場合が多い。

以前スタインウェイ1950年製くらいのハンブルグM-170で独立型を観たこともあるのでドイツでは試したこともあったようだ。

現在は一体型を採用しており、音程もoct.3度・oct.5度+30セントくらいに合わせてあるようだ。