1901年と1902年

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

1901年 なんと!20世紀初頭の製作。

この年アメリカンリーグが結成され、日系アメリカ人によってインスタントコーヒーも発明されたそうだ。

ABO血液型の論文が発表されたのもこの年。スポーツ、食品、医学と大きな進展の年だったようだ。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

1902年はピーターラビットの絵本が出版されテディ・ベアが生まれた。

さて、その時代のピアノが修復を終え当社に展示中。

これは、珍しい!色々記録したいと考えた次第。

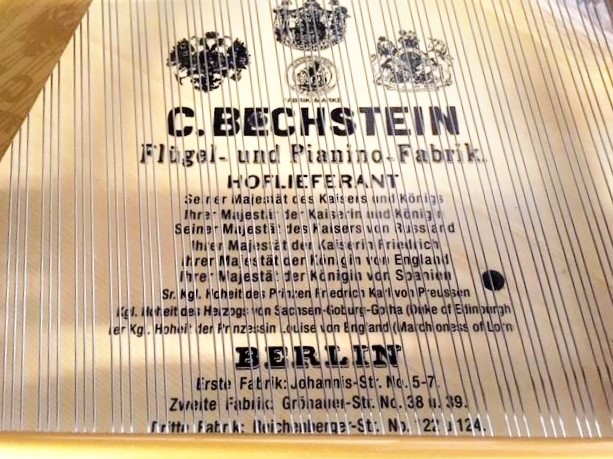

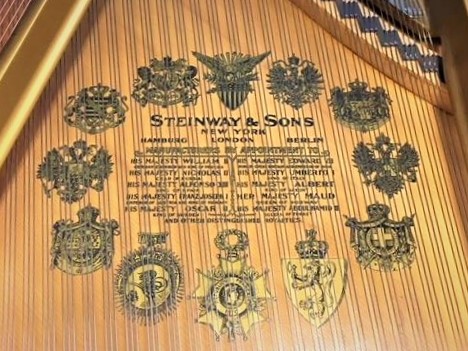

響板デカール

響板デカールとは響板の表面にデザインされる印刷紙のこと。

これも時代やメーカーのこだわりが感じられる。

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

王室御用達・・・とか色々書いてある

以前書いたことがあるが当時ベルリンには3か所のベヒシュタイン工場があったらしい。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

ハンブルクのみならずロンドンやベルリンも記載してある。

工場があったのだろうか。

当時ハンブルクはピアノ制作の材料をニューヨークから受けていたそうだから(部品・フレームの独自製作は関税の関係で1907年以降だそう)ロンドンやベルリンでも組み立てていたのだろうか。

もしくは工房やショップのみだったのか。当時を見た人はもういないだろうから、記録があればいいのだけれど・・・。

ロンドン製のベヒシュタインベビーグランド S-145 K-155 には出会ったことはあるが、明確にロンドン製とわかるスタインウェイには出会ったことがないから・・・。

この辺はスタインウェイ物語に書いてあったけなぁ~

譜面台と燭台

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年の譜面台は透かし彫り

一方

一方

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年の場合彫刻付き

どちらもレッスン等で薄い楽譜に鉛筆で記入する場合凸凹が気になるかもね。

アクリル板を置けば問題ないかも。

細かい彫刻が施されウォルナットの1枚板はかなりの厚みだったのだろう

次元は違うが彫刻の時間を思い出す。

譜面台の左右にある燭台

ろうそくが譜面より手前の位置にないと照明の意味がない。

よって、現在のものに比べて、ベロンとかなり出ている。

これにも時代を感じさせる

譜面台の収納

ベヒシュタインは一般的だが現在のものより飾りの部分の高さがあるため大屋根と干渉するので気を遣う。

慣れれば問題ないが、ニューヨークスタインウェイは現在も逆に倒れる。

譜面ストッパーの金属を反対の位置にすると大屋根突き上げ棒と干渉するので注意が必要。

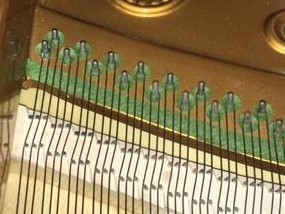

Bass駒

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

V200は後継モデルB-203になり1988年にB-208にサイズアップ。現モデルはB-212となっている

駒は弦長を少しでも長くしたいためか曲線となり、サイズ的には余裕があるためか駒のサスペンダーはない。

固有振動数を下げるために質量を下げる工夫として。円・楕円の空洞が見られる。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

スタインウェイのすごいところは1900年頃のA型と現行モデルの基本設計は同じだというところ。

ニューヨークスタインウェイの駒はご覧の通り直線で、188というサイズの関係もあり、弦長を稼ぐために駒と響板の接着面と駒の上面をサスペンダーでつないでいる。駒の形をよりシンプルにすることでサイズ以上に振動しやすいより豊かに響く低音を目指したのかもしれない。

他の多くのピアノに観られる2本弦の弦長をそろえるためのエグリがない。

これは決して手を抜いているわけではなく、あえて弦長を変えることで豊かに響かせる目的のためと思われる。以前D-274であえて次高音部の駒の部分をこのようにエグリを入れず弦長を不揃いにしたものに出会ったことがある。

高音部駒周辺

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

駒の上面弦との接触線は白ブナのままで、一般のピアノに観られる黒鉛処理が施されていない。

ヒッチピンは丸いフェルトで弦とフレームの接触部分をミュートし、駒までの弦もフェルトで止音されている。後に述べることになるが、響板の形状、比重、カットオフバーや接着方式等々多くの工夫が響板から出る木の響きを重要視していると感じる。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

駒の上面は他の多くのピアノ同様黒鉛処理されている。

左上に観られる四角いネジ頭は響板の下にある一般にサウンドベルと言われる側板に取り付けられている鋳物につながるフレームボルトである。スタインウェイではA-188以上のモデルB-211・C221・D274に取り付けられている。(フレームボルトに関しては後に述べる)

ベヒシュタインとは対照的に金属をいかに響かせるか多くの工夫が見られ、ヒッチピンのフェルトは無く、デュプレックス(1872年5月14日の特許とフレームに書いてある)が付いている。ヒッチピンも写真では判りにくいが2種類の太さを採用し2つの音程をまたぐピンは太い。

デュプレックスシステム(アリコートと呼ばれてきたがブリュートナーのシステムが一般的になり呼称が混同されてきたよう)

最近のモデルとしてヤマハの一部モデル・ファツィオリ・ペトロフに独立型が採用されているが、oct.やoct.5度音程に調整されている場合が多い。

以前スタインウェイ1950年製くらいのハンブルグM-170型で独立型を観たこともあるのでドイツでは試したこともあったようだ。

現在は一体型を採用しており、音程もoct.3度・oct.5度+30セントくらいに合わせてあるようだ。

チューニングピン周辺

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

総アグラフは音の透明感と立ち上がりに大きくかかわると思われ、とことん響板の音を重要視している感じがする。

くりぬきフレームからのぞくピン板はカエデの化粧板で綺麗である。

チュ―二ングピンからアグラフまではフェルトでミュートされ共鳴を防いでいる。

ピン表面はッキではない。

細めの直径6.9mmである。

弦の巻き口からピン板までに何もないので長さは約59mmで通常のピンより短いが、ピン板に埋まっている部分の長さは同じ。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

今やほとんどのピアノが採用しているカポダストロバーは当時スタインウェイの特許であり、フレームと一体化させることでフレームの共鳴と共にパワー増加を考えている

カポと共にフレーム一体型のブリッジはデュプレックスシステムの一つで共鳴する。1音ごとに微妙に長さを変えていて、ブリッジからピンまではフェルトミュートしてある。

メッキピンで直径7.0mm長さ約64mm

メッキピンで直径7.0mm長さ約64mm

フレームの穴から見えるピン板にピンが打ち込まれフレームの厚さ分ピンが長いわけだ。

弦の巻き口からピン板まで長くなるので力学的には不利のようだが強度耐久力には問題なく金属をより響かせたいスタインウェイはピンのしなりによる効果でよりダイナミックな音作りも考慮しているようだ。

側板

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

側板は4ピースで構成される。その後のモデルBも同じく4ピース、より小型のMやLは3ピースのようである。

現行モデルはすべて1ピースになっている。

ベーゼンドルファーの225及びインペリアルに残っている。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

7㎜の堅木を褶曲のように曲げ1ピースで作ることは当時は非常に困難な作業であったらしい。

内リムと外リムの一体構造でより厚く強度を増し響板をその中にぴったりに沈める。

特許のダボの上にフレームを乗せ、響板の振動をより自由にさせている。

アグラフとカポ

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

音の分離と透明感が魅力の総アグラフはベヒシュタインの代名詞

1880年ころまでは高音部も中音部と同じ型のアグラフだったようだが、その後高音部のみ大きめのアグラフが取り付けられるようになっている。

これは鍵盤が85から88になり最高音がラからドになった。理想的な打弦点を出すため、より弦の端を打つ必要が出てきて通常のアグラフではハンマーとフレームが干渉するため構造の違うアグラフが考えられたと思われる。それなら最高音部の3音だけもいいはずだが、アグラフを植えるフレームの穴の位置もあるし、高音セクション全部大きくしたことによりいい効果が得られたのかもしれない。

事実1989年にベルリンで質問した時高音部のアグラフに質量を増やすことで音の質と立ち上がりがよくなったという話だったし、高音部だけシャンクを細く削ってあったり、カエデ材だったりと工夫が見られた。

ハンマーが最高音までよく観察できるためレットオフやドロップ調整の確認が容易なのは利点である。

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

パワーの源、特許取得(Nov 30 1875)のカポダストロバーはスタインウェイの代名詞

フレーム一体で弦を押し支えているため最高音までハンマーがフレームと干渉しない。このためより大きなハンマーを高音部まで利用できることになった。

鋳鉄独特のフレームの音は力強く、当時大音量を必要とした時代に多くの人を驚かせピアノ創りのイノヴェーションとも言えたのだろう。

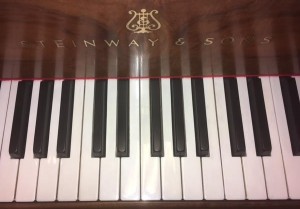

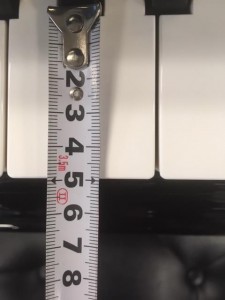

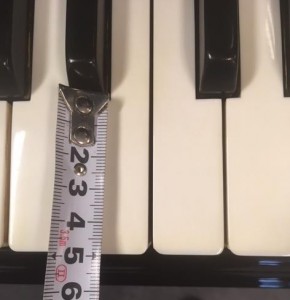

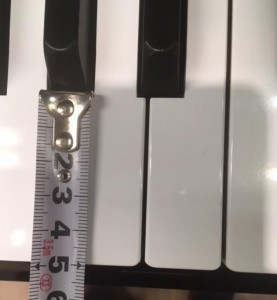

鍵盤

ベヒシュタインV-200 クラシック 1901年

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

スタインウェイA-188 クラロウォルナット6本脚 1902年

写真ではわかりにくいと思いますが、白鍵の前の部分の長さにも微妙な違いがある。

ベヒシュタインは49.5㎜

スタインウェイは48.5㎜と1㎜短く相対バランスでしてなんとなく黒鍵が長いような錯覚を起こす。

わずか1㎜というなかれ高速でシーソー運動する白鍵先端重量だから慣性モーメントの変化における特にタッチの戻り感はかなり違うのかもしれない。また、黒鍵との差異も少なくなるはずだ。鍵盤の材料も一見粗悪品に見えるくらいの柔らかく軽い木を使用している。当時の演奏家の要求に応えるべく見てくれより、瞬発力・反応優先で作られているのかもしれない。

ちなみに1876年製のプレイエルは46㎜

現在は約50㎜が多いようだ。

スタインウェイ ハンブルグ M-170 1924年製 象牙

ベヒシュタインM-180 1974年製 象牙

スタインウェイ ハンブルグ B-211 2010年製 アクリル

ベヒシュタイン B-160 2017年製 アクリル

響板の・・・

低音側の補助の木 何て呼ぶのだろう・・・

そしていつごろから取付られなくなったのだろう・・・

スタインウェイに限らずベヒシュタインも1980年代後半から90年代前半にかけて響板の塗料や接着に変化が出てきている。

その一つがこの響板リム補助棒(仮名)

取付をやめた当時、スタインウェイの見解は長年職人技で現物合わせで慎重に響板を外リムに静かに沈めていく作業を行っていたが、やはり微妙な隙間が生じるので隙間隠しのために取り付けていたがNC工作機の採用でぴったりと接着可能になり不必要になったとの事だったような。

隙間をそのままにして制作すると

こうなる。

音のとらえ方だから個人の感想ではあるが・・・

この隙間を埋めるだけでも音の雑味が消えて深みが出てくる。

響板補助棒を付けるとどうなるかやってみたい気もする・・・

基本的に響板は上から圧力がかかるのだから、ぴったり接着できれば不要と考えられているようだ。

おそらくメーカーも取り付けた場合を比較して現在の塗料音響特性も考慮して取付けないほうがいいと判断したのだろう。

ちょっと寂しい気もするが・・・

耐久性はどうなのだろう・・・

また、現行モデルは響板塗装はポリウレタンが主流となって耐湿性は高くなっていると思われる。

ヴァイオリンはニス系を使っているので音色の深みを求めるならば以前の塗料が評価されるところもあるだろうが、メンテナンスや製造上のボトルネック、コスト、環境保全のことも踏まえて現在に至っているのかもしれない。

音の違いも多少あるが好みの範囲なのだろうか。